产彦 古版的趋炎附势图

中华民族进入文明时代以后,人类便逐渐脱去了自然的野性,注重了人的社会性的修养,以适应人与人,人与自然的和谐,产、彦二字便应运而生。

“产”、“彦” 二字的产生,是中华民族进入文明时代的产物。这时的人已逐步脱去了野性,注重了人性的修养,以适应人与人、人与自然的和谐。

“产”和“彦”同为安 (ah)字韵,因此同声,同出一个生活原形。

要说清“产”和“彦”这两个字,首先还得先从“文”字说起。

金文的“文”其字形从甲骨文而来,是一个文身的人形。“文”是一个文化内涵相当丰富的字,从远古文身开始到现在的文明开化,其中深奥的学问谁也难于说清,但是,文明起源于文身,这一点却是肯定的。在人类的幼年,文身是作为一种文化现象出现的,是以表现和突出个人、取悦异性、防御猛兽为目的的,谁知这一“文”却“文”出了个文明世界。《礼记·王制》所说的“东方曰夷,被发文身,有不火食者矣”时,文身已经走向它的反面,是作为贬义用语提出来的,如今文身虽然被少数猎奇的青年人所青睐,但还是有点臭名昭著,当然它的不灭自有不灭的道理。

金文的“产”,从文从生从厂,厂也声,为形声兼会意字。“文”是文身的本意,“生”是生育、出生,“厂”(音罕),《说文》说“山石之崖岩,人可居”,在这里既是声符,又是人居的标意符号。综合三形可以会意为给初生之人作文身。这是因为文身已经作为一种宗教仪礼存在于人们的生活之中,“如同自然秩序靠节气的推移和循环维持一样,人度过一生也要经历若干阶段。于是,每个阶段都要反复加入新世界的仪礼。它被称为 ‘文’。‘文’ 字是出生时和元服时点在额头的汉绫文,是彩饰”(白川静《中国古代民俗》 1988年 11月陕西人民美术出版社)。元服是帽子,古代男性二十岁行加冠礼,《仪礼·士冠礼》: “令月吉日,始加元服”。给初生儿作彩饰(文身的演化与继续),是通过“文”使“产”达到圣化的一种方法,这种仪礼或称作“产”。至今陕西关中农村仍有给初生婴儿额颅抹锅墨的习俗,据说这样做可以驱鬼避邪,是为小儿壮魄,产生一种使鬼怪幽灵不能近身的奇妙效果。

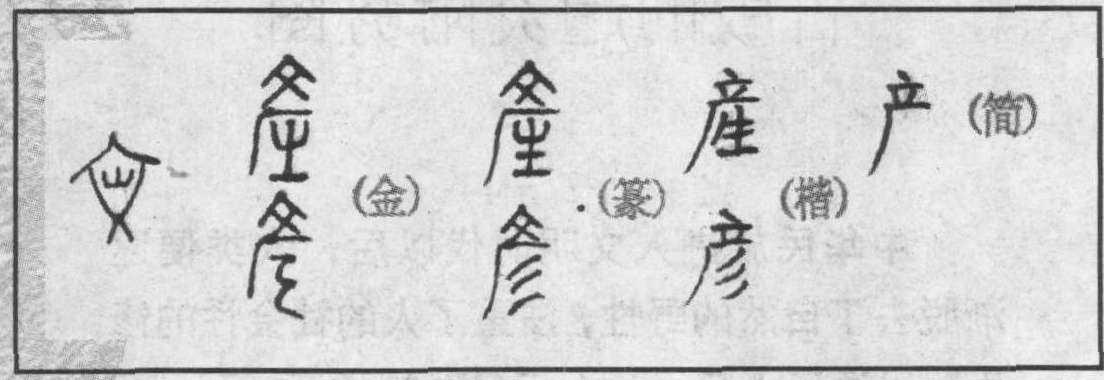

小篆的“产”给“生”增加了一横,其标意不变。楷书的“产”,上端压顶的“文”被讹变为“六”,“产”的文化蕴意从此丢失,更有甚者是简化后的“产” ——“文” 被阉割了,“产” 不仅失去了 “文”,连“生”也不见了。无“生”的“产”成了与外文字母没有什么区别的失去灵性的纯表音符号。“产”与它的谐音一样,真是惨呀!

产的本意是为初生儿作文身仪礼。古代人们为初生儿所作的文身仪礼是以保佑初生儿平安为目的的一种以“文”饰“生”、以“文”求“生”的文化现象,它的核心是“生”,于是“产”与“生”便结下了不解之缘。《礼记·乡饮酒》: “东方者春……产万物者盛也”; 《史记·高祖纪》:“已而有身,遂产高祖”。这里的“产”与“生”无异。产,构成了生殖文化的一部分。

如果说“产”是对初生儿文身的一种仪礼,可以保佑婴儿的平安无事,那么“彦”就不同了,它要管从哺乳起一生的聪明睿智。

金文的 “彦”,从文从厂从乃,为形声兼会意字。“文”是文饰,是文化,是一种宗教式的仪礼;“厂”是人所居也,这里寓生之场所,也兼表音; “乃”,奶之初文,甲骨文像妇人侧身乳房的流线轮廓之形,“乃”在这里是从哺乳开始给养的标意。三形综合可以会意为: 人一生下来,从哺乳起即有给养,而“彦”所标之意主要是指文化给养。“彦”作为动词和名词,是一种宗教仪礼,成年礼在脸上涂“文”就是“彦”,“彦”在脸上就是“颜”。“颜”指的就是额部两眉间的那块地方。“彦”是指很有才学的人,也是对那些德才兼备的贤士的美称,《诗经·郑风·羔裘》: “彼其之子,邦之彦兮。” 是说他们这些人是国家的英才。

小篆的“彦”将“乃”讹变为“彡”,楷书仍将“文”隶变讹作“六”,“彦”原有构形的文化蕴意从此丢失。

“彦”字的本意是,人从哺乳起在成长过程中的文化给养和给养所产生的效果。《说文》: “彦,美士有文,人所言也。”许老先生解释得很有风趣,换句话说,“彦”是人所共知的有文采的人。它作为一个表意性较强的符号,为人生提出了一个较高的目标,而要达到这个目标其内容与途径是什么呢?

金文的鼎盛时代,正是儒家大典《礼记》 酝酿和形成的年代,它虽为西汉人所编定,但就其内容不外阐述西周至战国期间,周公和孔孟的思想。它为人们实现“彦”的目的设计了一条通道,这里仅据《礼记·内则》所载,列出一个清单:

“子生,男子设弧于门左,女子设帨于门右。三日,始负子,男射女否”。是说孩子出生后,是男就在室门的左边挂上木弓,是女就在室门的右边挂上佩巾。三天后抱婴儿出来,男孩要行射礼,女孩子可免行此礼。

“三月之末,择日翦发为鬌,男角女羁,否则男左女右”。是说三个月后,要选吉日,为孩子剪理胎发; 男孩留在两边的是角,女孩留下通前达后的称羁; 或者男左女右。

“凡名子,不以日月,不以国,不以隐疾,大夫士之子,不敢与世子同名”。是说给孩子取名,不用日月名、国名,不用身上的隐疾名,大夫、士的孩子不敢与太子取名相同。

“凡父在,孙见于祖,祖亦名之,礼如子见父,无辞”。是说凡是祖父在世,初生的孩子见祖父,祖父也可给孩子取名; 礼节和孩子见父亲时一样,只是没有对答的言辞。

“子能食食,教以右手。能言,男唯女俞。男鞶革,女鞶丝”。是说孩子能吃饭了,就要教他用右手; 能说话了,教男孩子答“唯”,教女孩子答“俞”; 胸前挂的佩囊,男用皮革做,女孩是用丝缯的。

“六年,教之数与方名。七年,男女不同席,不共食。八年,出入门户及即席饮食,必后长者,始教之让。九年,教之数日。十年,出就外傅,居宿于外,学书计,衣不帛襦裤,礼帅初,朝夕学幼仪,请肄简谅。十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》,成童舞《象》,学射御”。是说六岁时,就教他认识数目和四方名称。七岁,男女孩子不同席、不共食。八岁,教孩子朔望和天干地支的知识。十岁,男孩就出外求学,居宿在外,学习六书九数; 衣裤不用帛做,以防奢侈; 举止动作都要遵循当初所教的长幼之礼,每天早晚要学习洒扫进退等礼节,请长者教习应对言语要信实。十三岁,学习音乐,通读诗书,练习文舞 《勺》 舞,练习武舞 《象》 舞,学习射箭、御车等技能。

“二十而冠,始学礼,可以衣裘帛,舞 《大夏》,惇行孝弟,博学不教,内而不出。三十而有室,始理男事,博学无方,孙友视志。四十始仕,方物出谋发虑,道合则服从,不可则去。五十命为大夫,服官政。七十致事”。是说二十岁行加冠礼,开始学礼; 可以穿裘帛一类的衣服,练习《大夏》 之舞; 要笃行孝悌,博学穷理而不为师教人; 要蕴积美德于心中,而不自我表现才能。三十岁成婚有妻室,开始承担男人的义务; 博览群书,积累知识,对朋友要和善谦逊,他们会观察你的志向而自我勉励。四十岁以后学成志定,可以开始做官,要对事物权衡比较然后出谋虑策; 君臣间合乎礼义的就任职听从,不合礼义的就离开。五十岁受命为大夫,参与邦国大事。七十岁告老还乡。

产彦二字的产生、存在与应用,反映了人类在逐步远离野性以后,人的自然性向社会姓趋进的过程,表明文明社会人对人提出的一种社会标准与共同要求,其目的是使人与人、人与自然达到统一与合谐,以适应自然力,支配自然力,改造自然力。不同的时代,对于“人”的标准有不同的内容和要求,对于“彦”的内容和要求当然也有不同的标准。如上所列乃封建社会刚刚建立,当时统治阶级为“人”所提供与描绘的一幅趋“彦”附“士”图。

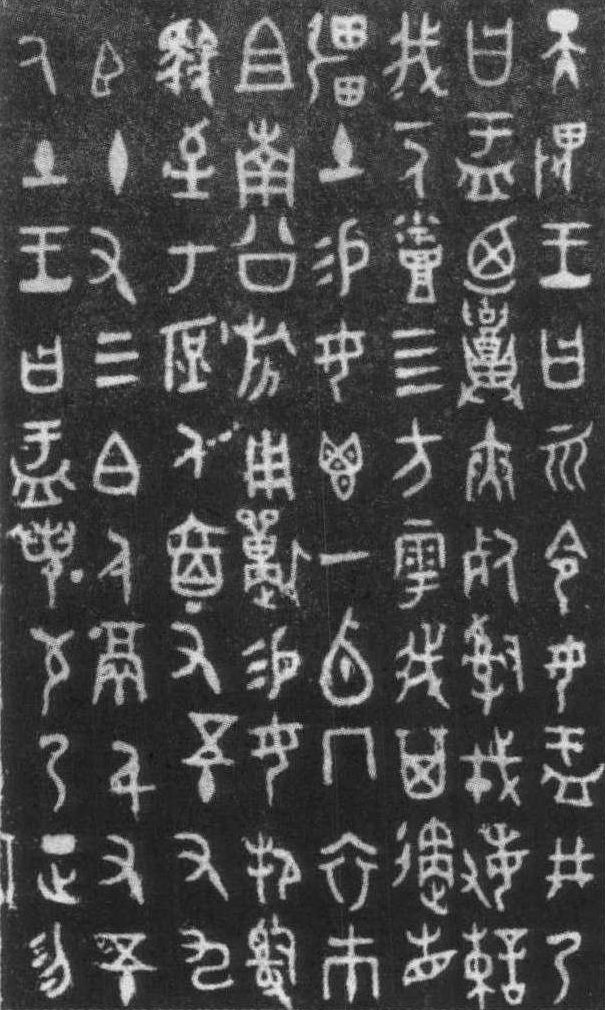

甲骨文以后300年左右发展为金文。铭铸在钟鼎上的金文庄严、凝重,篇幅也长。