第六節 有助古音的探討工作

研究古音,對於沒有韻書的時代,主要靠有韻的文學作品以及形聲字去判定同韻的關係,然後推測其演變的途徑。目前商代還未發現有韻書或押韻的文學作品,但是已有不少的形聲字。形聲字的音讀與其聲符必有密切的關係,前已有所介紹,可幫助探討商代的語言大概。其助益約有數端:

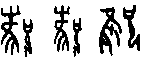

(一)形聲字與其聲符屬同韻外,且經常是同一大類的聲母。故從甲骨文的形聲字,不但可以知道本字與諧聲的部分在商代同韻部,也可檢驗到先秦的時代,該兩字的聲韻關係是否已起變化。 如遘 ( )與所諧的冓(字182)聲 (

)與所諧的冓(字182)聲 ( ),今據周法高的先秦古音擬音, 冓與遘都屬於侯東韻,讀如kew。 聲母與韻母都沒有異常的變化。 但是亳 【

),今據周法高的先秦古音擬音, 冓與遘都屬於侯東韻,讀如kew。 聲母與韻母都沒有異常的變化。 但是亳 【 ,京兆杜陵亭也。 从高省, 乇聲】 (

,京兆杜陵亭也。 从高省, 乇聲】 ( ),依周法高的擬音,乇讀如trak,亳讀如bwak,聲母一為齒音,一為喉音。這兩類聲母一般不互相諧聲。 依 《說文》, 乇 【

),依周法高的擬音,乇讀如trak,亳讀如bwak,聲母一為齒音,一為喉音。這兩類聲母一般不互相諧聲。 依 《說文》, 乇 【 , 艸葉也。 垂𥝩。 上貫一, 下有根。象形字。凡乇之屬皆从乇】是某種草的象形字。但是亳的衆多字形中,高之下的構件,字形並不一致。 與另一個從乇聲的宅 【

, 艸葉也。 垂𥝩。 上貫一, 下有根。象形字。凡乇之屬皆从乇】是某種草的象形字。但是亳的衆多字形中,高之下的構件,字形並不一致。 與另一個從乇聲的宅 【 ,人所托居也。 从宀, 乇聲。

,人所托居也。 从宀, 乇聲。  , 古文宅。

, 古文宅。  , 亦古文宅】 (

, 亦古文宅】 ( )也不一樣。很可能亳字的創意是干欄式的高大建築物前植有觀賞作物,是商人在亳地所建的祭祀及行政建築,而不是从高乇聲的形聲字。又如婦【

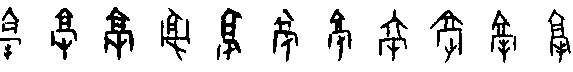

)也不一樣。很可能亳字的創意是干欄式的高大建築物前植有觀賞作物,是商人在亳地所建的祭祀及行政建築,而不是从高乇聲的形聲字。又如婦【 ,服也。 从女持帚灑埽也】 (

,服也。 从女持帚灑埽也】 ( )的擬音是bjwəv,帚 (

)的擬音是bjwəv,帚 ( )是tjəw。 兩字的聲母和韻母都不屬同一大類,如果把婦說成是从女帚聲之字,就會有問題。支持以婦女持帚把灑埽表意的創意說法。

)是tjəw。 兩字的聲母和韻母都不屬同一大類,如果把婦說成是从女帚聲之字,就會有問題。支持以婦女持帚把灑埽表意的創意說法。

(二)當一個字有不同的聲符時,指示那兩個聲符屬於同韻。如麓的甲骨字形作从林鹿聲 ( ),或作从林彔聲 (

),或作从林彔聲 ( ),知鹿、彔與麓在商代或之前應屬同類的聲母與韻母。三字都同屬侯東韻,根據擬音,都讀如lewk。

),知鹿、彔與麓在商代或之前應屬同類的聲母與韻母。三字都同屬侯東韻,根據擬音,都讀如lewk。

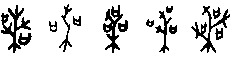

(三)如果一個字有不同的聲符時,除上例的同韻情形外,如本論第三節所論,不同韻的情形有可能是前代多音節的孑遺。風(字21)本假借鳳鳥(字22) ( )之形表達, 後來加上凡聲 (

)之形表達, 後來加上凡聲 ( ), 但偶有作兄聲(

), 但偶有作兄聲( )。 據擬音, 屬緝侵韻的鳳讀如bjəm, 風讀如pjəm, 凡讀如bjwəm, 但兄則屬魚陽韻, 讀如xiwang。聲母和韻母都與風不同類, 很難假定兄與凡在商代不同音,演變至先秦時代成為同音,故有可能是前代多音節的孑遺。

)。 據擬音, 屬緝侵韻的鳳讀如bjəm, 風讀如pjəm, 凡讀如bjwəm, 但兄則屬魚陽韻, 讀如xiwang。聲母和韻母都與風不同類, 很難假定兄與凡在商代不同音,演變至先秦時代成為同音,故有可能是前代多音節的孑遺。

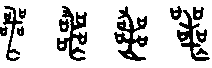

(四)假借字的使用,也指示字與借假字的聲韻都非常接近,如“旬亡禍”為常見的卜辭例,有一甲骨刻辭 (《合》34797)作“旬亡火”。知禍與火的聲母與韻母應都非常接近,而商代的禍與骨同形,則禍、骨與火的聲讀也應相近。 據擬音, 都屬於微文韻, 火讀如xwər, 禍讀如vjwər, 骨讀如kwət, 都非常相近。 又如商代假借桑字表達喪(字226)亡的意義。桑以樹枝間懸掛多個筐籃的採桑葉作業,以指明桑樹的植物種種屬 ( ) (

) ( )。 知喪與桑在商代或之前屬同聲韻。據擬音,兩者都屬於魚陽韻,讀如sang。

)。 知喪與桑在商代或之前屬同聲韻。據擬音,兩者都屬於魚陽韻,讀如sang。

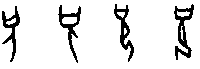

但有些假借字, 音讀卻頗不相近。 甲骨卜辭的兄字 (

) 與祝字 (

) 與祝字 ( )的用法雖不完全相同,但一對照 《合》787“

)的用法雖不完全相同,但一對照 《合》787“ 于祖辛”與《合》2570 “

于祖辛”與《合》2570 “ 于母辛”、 《合》 8093 “(唯)上甲

于母辛”、 《合》 8093 “(唯)上甲 用”等辭例,推知兄作為祝字使用。 人倫的字一般都是來自假借,人們認為兄表現一人張口祈禱狀,意義為祝,借為兄長。因是有關祭祀之事,故後來加示以為分別。 但祝屬於幽中韻, 讀如tjəwk, 與屬魚陽韻而讀如xiwang的兄,有很大的差距,就要特別考究其原因。

用”等辭例,推知兄作為祝字使用。 人倫的字一般都是來自假借,人們認為兄表現一人張口祈禱狀,意義為祝,借為兄長。因是有關祭祀之事,故後來加示以為分別。 但祝屬於幽中韻, 讀如tjəwk, 與屬魚陽韻而讀如xiwang的兄,有很大的差距,就要特別考究其原因。

又如 “弗每”為甲骨第三期常見的用語,假借為弗悔或弗侮 (沒有悔恨之事發生)。 據擬音, 每讀如mwəv, 悔讀如xmwəv。 是唇音與喉音相協聲的例子。古代是否有複聲母,也須慎重考慮,也有可能是一字讀二音的現象。

(五)假借字有後來再加聲符的例子,也指示其多個聲符應同韻,如甲骨文借羽毛象形為明後日之昱(字28) ( ), 後加聲符立, 理論上昱、羽與立在商代或之前應同聲韻。但根據周法高的擬音,羽與于同屬於魚陽韻, 都讀如vjwav。 而立屬於緝侵韻, 讀如dziəm, 昱屬於幽中韻, 讀如vriəwk。 這之間的差異, 是不是表示從商代到先秦, 它們之間的變化有了不一樣的途徑呢?

), 後加聲符立, 理論上昱、羽與立在商代或之前應同聲韻。但根據周法高的擬音,羽與于同屬於魚陽韻, 都讀如vjwav。 而立屬於緝侵韻, 讀如dziəm, 昱屬於幽中韻, 讀如vriəwk。 這之間的差異, 是不是表示從商代到先秦, 它們之間的變化有了不一樣的途徑呢?

(六)若一字形使用以為不同的意義,後來加上聲符以分別兩義,也指示同韻的現象。如晶後來加聲符生成星字(字110),知晶、星、生三字在商代或之前同聲韻,三字都屬於支耕韻,生讀如sreng,星讀如seng,晶讀如tsjieng,都非常接近。

甲骨文有時也有助於釐清後世不當的聲韻歸類。形聲字與其諧聲屬於同韻,且經常是同類的聲母。因字形的演變或訛化,導致原創意隱藏難見,被誤解為是形聲字,而以某部件為聲符,或甚至某字的省聲。如有較早期的字形,就常可釐清其錯誤。此類例子很多,如聖字(字218),本借一人有敏銳的聽力,表達超越常人的能力 ( )。 因字形起了變化,被誤為从壬 (

)。 因字形起了變化,被誤為从壬 ( )聲。 先秦古音, 聖讀如st‘jieng,壬讀如t‘eng,雖同屬於支耕韻,但聲母與介音都不同,可推斷聖不必以壬為聲符。又喪字(字226),本借桑樹為喪亡的意義 (

)聲。 先秦古音, 聖讀如st‘jieng,壬讀如t‘eng,雖同屬於支耕韻,但聲母與介音都不同,可推斷聖不必以壬為聲符。又喪字(字226),本借桑樹為喪亡的意義 (

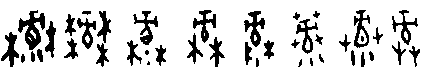

), 字形訛變至如有从亡聲(

), 字形訛變至如有从亡聲( ) (

) ( )。 雖然桑與喪屬同聲韻, 但與亡不一定屬同聲類,何況亡讀如mjwang,聲母與之不同大類。 良字(字402) (

)。 雖然桑與喪屬同聲韻, 但與亡不一定屬同聲類,何況亡讀如mjwang,聲母與之不同大類。 良字(字402) ( ),創意可能來自乾糧袋,字形訛變如有从亡聲 (

),創意可能來自乾糧袋,字形訛變如有从亡聲 ( )。 從字形知良與亡不一定同聲類,而且良讀如liang,和亡也不同聲母。薅字(字404) (

)。 從字形知良與亡不一定同聲類,而且良讀如liang,和亡也不同聲母。薅字(字404) ( )以手持蜃製農具在山坡除草表意, 山坡的部分訛變如女字,被誤為好的省聲。 知道薅與好, 雖然都讀如xəw,但無法證明在商代一定屬同聲韻。在本論的字形結構分析一節中,所舉李孝定先生歸類於形聲字的例子,有時以甲骨文的字形,根本就是個整體而分析不出聲符,可能就是依從許慎 《說文》解釋的結果。近日讀一篇論述商代聲韻的文章,也常依 《說文》把非形聲字當作形聲字,去統計、分析聲類間相互的關係。材料的認定既然大有可議之處,所得的結論就不免有待修正。有時困惑於聲符與本字聲韻的讀音相隔太遠,可能就是誤把表意字視為形聲字的結果。故研究中國古聲韻的人,如果對古文字的創意有深切的認識,一定對古韻腳的推論有更精確的結論。

)以手持蜃製農具在山坡除草表意, 山坡的部分訛變如女字,被誤為好的省聲。 知道薅與好, 雖然都讀如xəw,但無法證明在商代一定屬同聲韻。在本論的字形結構分析一節中,所舉李孝定先生歸類於形聲字的例子,有時以甲骨文的字形,根本就是個整體而分析不出聲符,可能就是依從許慎 《說文》解釋的結果。近日讀一篇論述商代聲韻的文章,也常依 《說文》把非形聲字當作形聲字,去統計、分析聲類間相互的關係。材料的認定既然大有可議之處,所得的結論就不免有待修正。有時困惑於聲符與本字聲韻的讀音相隔太遠,可能就是誤把表意字視為形聲字的結果。故研究中國古聲韻的人,如果對古文字的創意有深切的認識,一定對古韻腳的推論有更精確的結論。