耑( )

)

甲骨文合集20070,殷

癸卯卜, 王曰: 耑其 。

。

按: 上象枝葉,下象根鬚之形。

甲骨文合集6843,殷

戎其大 耑。

耑。

甲骨文合集8266,殷

貞耑……受[年]。

義楚觶,殷周金文集成6462,春秋晚期

義楚之祭耑(鍴)。

按: 用作“鍴”。

徐王 又觶, 殷周金文集成6506,春秋晚期

又觶, 殷周金文集成6506,春秋晚期 (徐)王

(徐)王 又之耑。

又之耑。

按: 上部訛變爲 。

。

十七年春平侯鈹,考古1991年01期,戰國晚期

大攻𪱛(尹) (韓)耑。

(韓)耑。

古陶文彙編3.1224,戰國

耑。

上海博物館藏戰國楚竹書四·曹沬之陳30,戰國

三行之後,句(苟)見耑(短)兵, 毋怠, 毋思(使)民矣(疑)。

毋怠, 毋思(使)民矣(疑)。

郭店楚墓竹簡·語叢一98,戰國

喪,  (仁)之耑(端)也。

(仁)之耑(端)也。

按: 下部訛變爲近似“而”形。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏47,戰國

文王於是𫊝(乎)素耑(端) (褰)裳行九邦, 七邦

(褰)裳行九邦, 七邦 (來)備(服),豐、喬(鎬)不備(服)。

(來)備(服),豐、喬(鎬)不備(服)。

按: 用作“端” 。

上海博物館藏戰國楚竹書三·亙先9,戰國

先又(有)耑(短),焉又(有)長。

按: 用作“短”。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本卷後古佚書,西漢

耑見必得,得有巨才(哉)!

魏君墓誌,唐

視華山之蓮,向秋耑落。

《説文》: “耑,物初生之題也。上象生形,下象其根也。凡耑之屬皆从耑。”

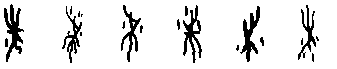

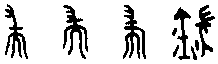

甲骨文上象植物枝葉冒出地面,下象根鬚之形,爲植物初生之象。爲尖端之“端”的初文。金文上部始變爲 , 楚簡下部變作 “而”形, 隸變作 “耑”。

, 楚簡下部變作 “而”形, 隸變作 “耑”。

耑duān

象形字,上半截“屮”为草木初生发芽抽叶的形状,下半截像根须,本义为草木初生的芽头。另读zhuān,同“专”。《集韵》:“昌缘切,音‘穿’,罄穿也。”作声符生成的字有:

duān

端(端正)

tuān

湍(湍急)

zhuān

颛(颛臾)

chuan

阳平:遄(遄往)

篅(方言,盛粮食的圆囤)

上声:喘(喘息)

chuai

阴平:揣(怀揣)

去声:踹(脚底用力猛踢)

ruì

瑞(瑞雪兆丰年)

相关链接

以上声母均为舌尖音,chuai与chuan仅韵尾略有区别,属近似音。

耑 (duān)

(duān)

多官切。物初生之題也。上象生形,下象其根也。

【按】題,額頭。耑本義爲開端、發端,後借用端直、端正義的“端”來表示,於是“端”行而“耑”廢。

35.趣談“耑”字

耑,甲骨文像埋在地下的植物的宿根,在雨露的滋潤之下,開始從頂部萌發,在其上部用了一個示動符“止”,意即從這裏發出,表示頂端。這個“止”到了篆字訛變爲“山”,許慎先生誤以爲“屮(chè),草木剛長出來”,真有點“歪打正著”。

耑.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆duān

篆duān

[《説文》:“耑,物初生之題也。上象生形,下象其根也。”耑,甲骨文像植物的“宿根”在“雨露”的滋潤之下,開始向上“萌發”。金文省去“雨露”。篆文繼承金文。“止,之”是示動符,表示“從這裏開始生長”。會意爲“開頭”〈開耑→開端〉。由此可見耑爲“端”本字。]

[東漢] 班固《漢書·藝文志》:“言感物造耑,材知(智)深美。可與圖事,故可以爲列大夫也。”

*耑twan

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,物初生之題也。上象生形,下象根也。凡耑之屬皆从耑。(七篇下)

,物初生之題也。上象生形,下象根也。凡耑之屬皆从耑。(七篇下)

象植物根部之形。

耑(duān)

“.jpg) ,物初生之题也。上象生形,下象其根也。凡耑之属皆从耑。臣铉等曰:中一,地也。”(多官切)

,物初生之题也。上象生形,下象其根也。凡耑之属皆从耑。臣铉等曰:中一,地也。”(多官切)

徐锴《系传》曰:“题犹额也,端也。古发端之耑,直如此而已。一,地也。”

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,上部和止字形近,象草木初生上部歧出的样子,下部象根须,点者象水。罗振玉说:“卜辞耑字增八象水形,水可养植物者也。从止,象植物初茁渐生歧叶之状,形似止字而稍异。”[1]春秋时期,字形或作

,上部和止字形近,象草木初生上部歧出的样子,下部象根须,点者象水。罗振玉说:“卜辞耑字增八象水形,水可养植物者也。从止,象植物初茁渐生歧叶之状,形似止字而稍异。”[1]春秋时期,字形或作.jpg) 。战国望山楚简作

。战国望山楚简作.jpg) ,郭店楚简作

,郭店楚简作.jpg) 、

、.jpg) ,均与小篆形体相近。许慎说,字象植物初生的上端,上面象植物初生抽拔之形,下象植物的根。构意为开端。如《汉书·艺文志》:“言感物造耑,材知深美,可与图事,故可以为列大夫也。”颜师古注:“耑,古端字也。”

,均与小篆形体相近。许慎说,字象植物初生的上端,上面象植物初生抽拔之形,下象植物的根。构意为开端。如《汉书·艺文志》:“言感物造耑,材知深美,可与图事,故可以为列大夫也。”颜师古注:“耑,古端字也。”

耑部没有属字。不过“耑”作声符构字较多。

耑duān

9画 山部 古同“端”。多用于人名。

另见zhuān“专”(529页)。