胎( )

)

陳胎戈,殷周金文集成11127,戰國 (陳)胎之右㦿鈛(戈)。

(陳)胎之右㦿鈛(戈)。

按: “胎”之台旁“厶”繁寫,用作人名。

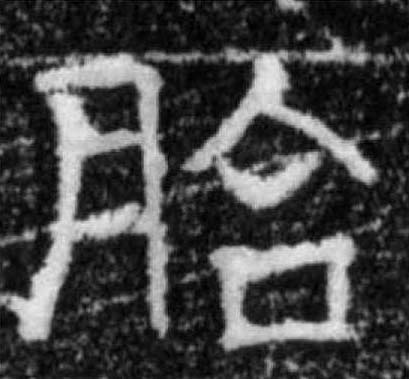

元瞻墓誌,北魏

既昭灼於芳鯉,亦蟬聮於胎教。

王偃墓誌,東魏

祖芬,安復侯,駙馬都尉、相國府參軍、給事中太子虎賁中郎將、江夏王司馬帶肝胎太守。

按: “肝胎”當爲“盱眙”之誤。

唐該妻蘇洪姿墓誌,唐

設胎教於孟門,方有禮於齊國。

鄎國長公主神道碑,唐

文母流胎教之慈,曾子得生知之孝。

修定寺記碑,唐

道緣將發,爰降異徵於此山下,遇一麀鹿,應機飲羽,因即墮胎,曲躬遮護,更無懼意。

王君妻李總持墓誌,唐

清識内湛,珠胎掩曜。

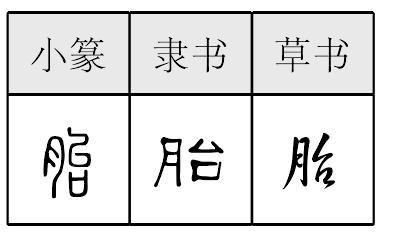

《説文》: “胎,婦孕三月也。从肉台聲。”

《説文》:“肧,婦孕一月也。”“肧”後作“胚”,與“胎”之義微别。而“胚”、“胎”二字意義分工,後世並不通行,故上列諸“胎”字,只指“孕于母體内而未生的幼體”。漢簡或假“台”爲“胎”。銀雀山漢簡《尉繚子一》: “……不殺殀(夭)台(胎),不膾不成之財(材)。”

胎★常◎常

tāi形声,从月(肉),台声,本义为怀了三个月的胎儿,引申为人或哺乳动物母体内的幼体、事物的萌芽、量词(用于怀孕或生育的次数)、某些器物的坯子、衬在衣服或被褥等的面子和里子之间的东西、轮胎(安装在车轮外围的环形橡胶制品)等。

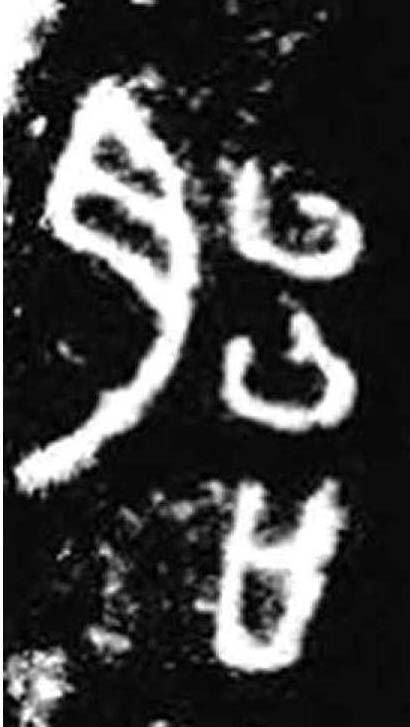

胎.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆tāi

篆tāi

[月(肉,意符)+台(聲符)→胎(《説文》:“胎,婦孕三月也。從肉,台聲。”胎,人或其他哺乳動物母體内的幼體〈胎兒、胎生〉。)]

[清] 吴敬梓《儒林外史·第十三回》:“魯小姐頭胎生的個小兒子,已經四歲了。”

胎*tāi

(9画)![]()

【提示】月中间的两横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*胎tāi

9画 月部

(1) 人或其他哺乳动物母体内的幼体: ~儿|~生|胚~|怀~|堕~。

(2) 怀孕或生育的次数: 头~|怀过两~。

(3) 某些器物的坯: 泥~|木~儿。

(4) 衬在衣帽被褥里子和面子之间的东西: 棉花~。

(5) 〗轮胎: 车~|内~|外~。