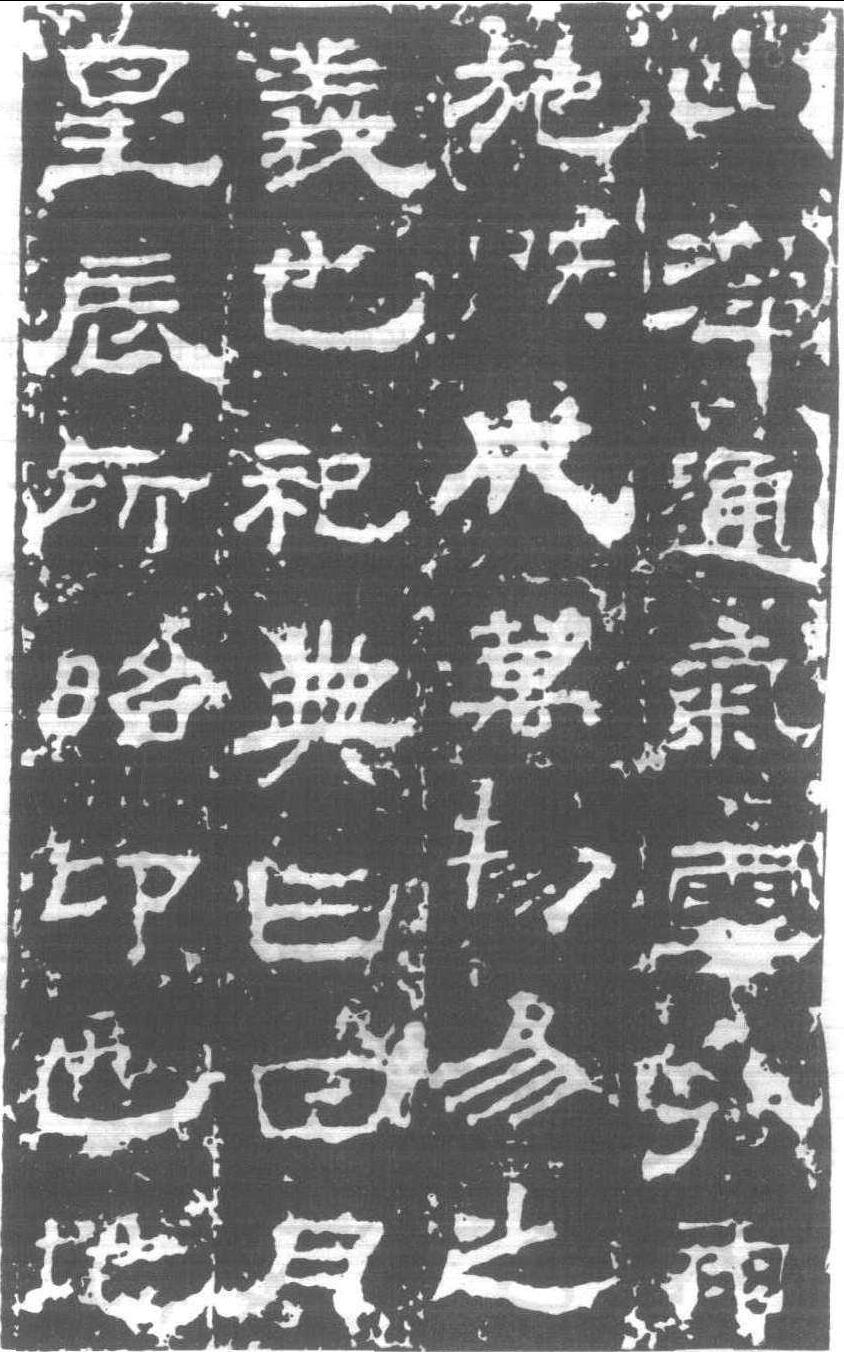

西岳華山廟碑

東漢·延熹八年 (165)刻。亦名 <華山碑>。隸書二十二行,行三十八字。額篆書題“西岳華山廟碑”六字。是碑為郡守袁逢將古代所立碑文,用經傳等按其原文新刻于石,立于 “五岳”之一太華山 (即華山,古稱西岳),即今書家宣傳之碑刻,在漢碑中頗具代表性。原石已佚,或謂毁于明嘉靖三十四年(1555)大震災中,或謂縣令修廟時碎為砌石。幸賴舊拓本存世,借以得窺全貌。關于此碑書者,唐徐浩《古迹記》 以為蔡邕,後世多首肯,清吴雲即屬其一,但浩之見尚乏確證。碑之末行有:“書佐新豐郭香察書刻者穎川邯鄲公”云云,對此,歷來紛紛聚訟。或以東漢少雙名,當讀“郭香,察書”,釋為郭香涖察中郎 (蔡邕) 之書; 或謂東漢雙名雖少,但非絶無,應視為郭香察所書;或謂察書即監書 (即檢查),與蔡邕無關。莫衷一是。諸說具見《金石萃編》,迄今不詳。關于此碑書法,歷來評說甚多,大都推為“漢碑第一”,以清朱彝尊之說最具代表性。朱氏云:“漢隸凡三種:一種方整,一種流麗,一種奇古。惟延熹 <華岳碑>正變乖合,靡所不有,兼三者之長,當為漢隸第一品。”清楊守敬《平碑記》曰:“自朱竹垞(朱彝尊)極力嘆賞,推為 ‘漢碑第一’,後儒群起而稱之,遂有千金之目。”而楊氏所謂 “反令 <婁壽>、<劉熊>未堪比價,其實不過與 <百石卒史>相頡頏,亦未為絕詣也。”蓋係確論。<婁壽碑>、<劉熊碑>、<百石卒史碑> ( <乙瑛碑>) 與之争價,當無愧色。

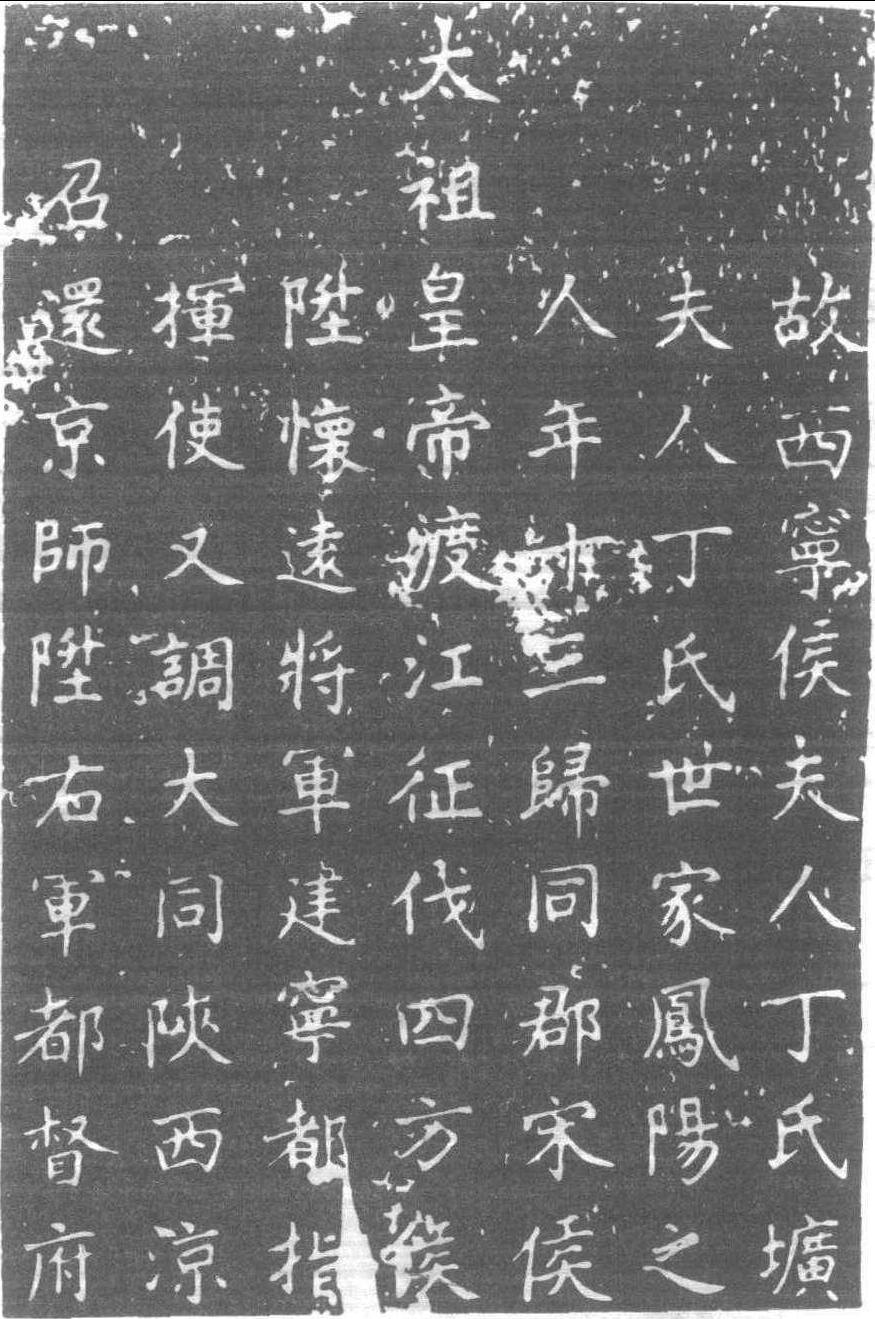

西寧侯夫人丁氏墓志銘 (局部)

此碑原拓本稀罕。世傳原拓有三本: (一). “長垣本”(宋牧仲本)。(二). “關中本” (華陰本)。(三). 范氏 “四明本”(天一閣本)。“長垣本”為明末長垣王文蓀 (鵬冲)之藏物,王鐸跋之。清初歸宋犖,繼轉同邑陳伯恭,上有宋犖,朱彝尊等題跋。嘉慶二年 (1797)進入成親王詒晉齋,嘗遞藏劉喜海、端方諸處。後流入日本,藏于中村氏書道博物館。“關中本”亦名“華陰本”,明時傳于陕西東雲駒、東雲雛兄弟。後移至郭宗昌之手,載有天啟(1621—1627)中名流題跋十數首。入清,經王宏撰、張沼、凌如焕、黄文槎諸家遞藏,繼歸朱筠。嘉慶 (1796—1820) 間入曲阜孔繼涑之手,再經沈秉成屬梁章鉅所蓄。《退庵金石書畫跋》載其題跋及詩。歸端方家後,再無消息。“四明本”即“天一閣本”,乾隆 (1736—1795)時屬全祖望藏物,爾後為錢大昕所得,嘉慶十三年歸阮元珍藏。嘉慶十五年翁方綱首先題跋,其後子樹培、樹崐及阮元、成親王、何紹基、吴式芬等相繼跋之,題滿全紙。此本係整幅未經翦褾者,亦入端方府。三本皆為宋拓,難以品評高下,而諸家公推“長垣本”為最舊拓,此本光彩陸離,漫滅不過十數字。其次為 “關中本”,欠一百余字。“四明本”以整幅為特色,易窺其全貌。嘉慶十五年,阮元在京都龍泉寺與“關中本”之藏者朱筠約會,聚三本于一堂,校讀畢日,飽其眼福,後著 《華山碑考》,叙此碑之源流最詳。

此係古今名碑,高雅博文,重刻不勝紀。名刻本有:

(1).錢寳甫刻本——原碑立于華山廟中。

(2).阮元刻本——據其所藏“四明本”刻于揚州。楊守敬《平碑記》稱阮芸臺北刻本“摹鎸精妙,幾欲使原碑再出。但不知兵燹之後,石尚無恙否?”

(3). 姜任修刻本——雍正(1723—1735)初據“長垣本”刻于揚州。

(4). 孔繼涑本——據“關中本”刻于山東曲阜。

(5). 翁方網本——合三本所刻。楊守敬《平碑記》曰:“翁覃溪合三本重摹一本,亦不甚佳。”其次尚有新會 “陳氏本”、婁東“鄒氏本”、南海“倫氏本”等。影印本甚多。

西岳華山廟碑·長垣本 (局部)