誅( )

)

中山王 方壺,殷周金文集成9735,戰國晚期

方壺,殷周金文集成9735,戰國晚期

氏(是)(以)身蒙㚔( )胄, (以)㦵(誅)不(順)。

)胄, (以)㦵(誅)不(順)。

郭店楚墓竹簡·語叢四8,戰國 (竊)鉤(鈎)者

(竊)鉤(鈎)者 (誅),

(誅),  (竊)邦者爲者(諸)侯。

(竊)邦者爲者(諸)侯。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本卷後古佚書,西漢

然而大誅之者,知所以誅人之道而□焉。

張家山漢簡·二年律令142,西漢

大痍臂臑股胻或誅斬,除。

按:聲旁“朱”近“米”,然非“米”。銀雀山漢簡223“誅”也寫作“ ”。“朱”是指事字,从木,“木”中施“·” (後演變成一横),乃“株”之初文。“朱”寫成近“米”形是可解釋的。

”。“朱”是指事字,从木,“木”中施“·” (後演變成一横),乃“株”之初文。“朱”寫成近“米”形是可解釋的。

裴岑紀功碑,東漢

敦煌太守雲中裴岑將郡兵三千人,誅呼衍王等。

石尠墓誌,晉

在事正色,使誅伐不灠。

劉懿墓誌,東魏

去草逐雀,懷鶬鷹之氣; 誅豺制兕,起臥虎之威。

王震墓誌,唐

尋爲駙馬犯法伏誅,出爲洋州長史。

鄭仁泰墓誌,唐

公奉睿略於小堂,肅嚴誅於大義。

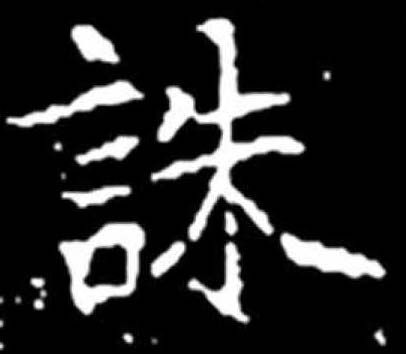

《説文》: “誅,討也。从言朱聲。”

段玉裁注: “凡殺戮、糾責皆是。” 《廣雅·釋詁一》: “誅,殺也。”王念孫疏證: “誅, 《集韻》、 《類篇》 引 《廣雅》並作㦵。”“㦵”是誅殺義本字。 金文有“㦵”而無“誅”。 楚簡中的“誅”从豆聲作“ ”。“誅”字到西漢簡牘中才出現, 兼誅責、 誅殺二義, “㦵”、 “

”。“誅”字到西漢簡牘中才出現, 兼誅責、 誅殺二義, “㦵”、 “ ”隨之廢置。

”隨之廢置。

上博楚簡四 《曹沬之陳》 簡27“毋䛠而賞, 毋辠百眚(姓)”, “䛠”讀爲“誅” 。

誅诛,.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆zhū

篆zhū

[言(意符)+ 朱(聲符)→誅(《説文》:“誅,討也。從言,朱聲。”誅,把罪人殺死〈害民者誅、誅滅、誅鋤、誅戮〉。責罰〈口誅筆伐〉。)]

[春秋] 左丘明《左傳·襄公二十五年》:“視民如子,見不仁者誅之,如鷹鸇zhān 之逐鳥雀也。”(注:鸇,古指猛禽。)

《孟子·梁惠王下》“聞誅一夫紂矣,未聞弑君也。”(只聽説周武王殺了一個獨夫叫紂的,没有聽説武王弑了君上。)

[西漢] 司馬遷 《史記·秦本紀》:“子嬰立月余,諸侯誅之,遂滅秦。”(子嬰即位一個多月,諸侯殺了子嬰,於是滅了秦朝。)