北( )

)

甲骨文合集8783,殷

貞乎牛于北。

甲骨文合集32030,殷

辛亥卜,北方其出。

北伯作彝鬲,殷周金文集成506,西周早期

北白(伯)乍(作)彝。

北子作彝尊,殷周金文集成5762,西周早期

北子乍(作)彝。

北子作母癸方鼎,殷周金文集成2329,西周早期

北子乍(作)母癸寶 (尊)彝。

(尊)彝。

北子 觶, 殷周金文集成6476,西周早期

觶, 殷周金文集成6476,西周早期

北子 (

( )乍(作)

)乍(作) (旅)彝。

(旅)彝。

吕行壺,殷周金文集成9689,西周早期

白懋父北征。

吴方彝蓋,殷周金文集成9898 ,西周中期

北卿(嚮)。

南宫柳鼎,殷周金文集成2805,西周晚期

北卿(嚮)。

石鼓文·吴人

槸西槸北, 勿窠勿代。

越王劍,殷周金文集成11703,戰國早期

戉(越)王丌北古。

古璽彙編339,戰國

北孚□□。

郭店楚墓竹簡·語叢二37,戰國 生於眚(性), 𢚝(疑)生於㲻,北生於𢚝(疑)。

生於眚(性), 𢚝(疑)生於㲻,北生於𢚝(疑)。

曾侯乙墓144,戰國

𩡻 爲左驂,

爲左驂,  君之

君之 爲左

爲左 (服),北坪爲右

(服),北坪爲右 (服), 右尹之

(服), 右尹之 爲右驂。

爲右驂。

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種145,戰國至秦

西北行,祠道右。

睡虎地秦墓竹簡·日書甲種138背,戰國至秦

月中旬,毋起北南陳垣及矰(增)之,大凶。

張家山漢簡·奏讞書130,西漢

利鄉反, 新黔首往𣪠(擊), 去北當捕治者多,皆未得,其事甚害難,恐爲敗。

漢印文字徵

北地牧師騎丞。

泰山都尉孔宙碑陰,東漢

門生北海安丘齊納字榮謀。

王翊墓誌,北魏

祖諱奂,齊故尚書左僕射使持節鎮北將軍雍州刺史。

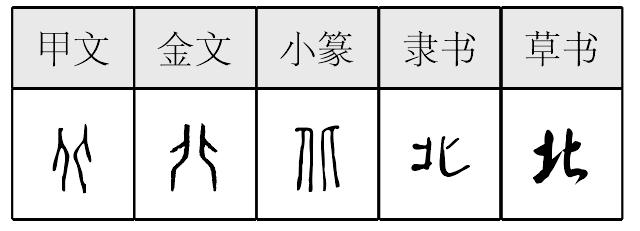

《説文》: “北,𦮃也。 从二人相背。 凡北之屬皆从北。”

象二人相背之形,爲乖背之“背” 的初文。商代甲骨文所見借爲南北之“北”。由於這種假借義最常用,後來便又追增肉旁造爲“背”字以表乖背之“背”,以“北”字專門表示南北之“北”。

北

北,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

象二人相背之形,“背” 的初文。本義是相背,引申爲敗北而逃。文獻多假借爲方位名詞,後世增“肉”爲意符造 “背”字表示脊背、相背之義。卜辭、銘文或表示北方。銘文又或作國名。

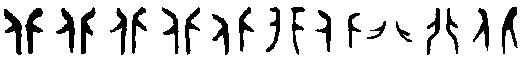

楚簡帛文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,形近今體而古意猶存。

,形近今體而古意猶存。

北★常◎常

表意,甲骨文、金文、小篆象二人背靠背之形,本义读bèi,背离、违背(是“背”的本字);又读běi,引申为军队打了败仗往回逃跑。北方是山的背阴的一面,故又引申为方位名(北方)。

【辨析】

❶以“北”作音符构成的形声字一般读bèi:背、邶。

❷北/背 这两个字音义相近,是同源字。

北běi

象形会意字,像俩人背向而行。借为方位名词。作声符生成的字有:

bèi

背(背诵)

邶(周代诸侯国名,在今河南省汤阴县东南)

北 (běi)

(běi)

从兩人相背。北者,人之所背也。右“人”已變爲“匕”,而仍謂之人者。 如 、

、 之左“人”,亦變如“匕”,非變不足見意也。

之左“人”,亦變如“匕”,非變不足見意也。

9.趣談“北”字

北,在甲骨文原指兩人背靠背,是個會意字。後因聲借指四個方向之一的北,即面向南方時的背面。

北.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆běi

篆běi

[北,背本字。《説文》:“北,乖也。從二人相背。”北像兩人相背。匕也是聲符。北,古意爲“轉身逃走”。古代宫殿皆南向,以其背爲北,指方向〈北方〉。北與南相背。借聲爲“敗”〈敗北〉。上古稱北極星〈北宸〉,我國首都〈北京〉。]

《詩經·邶風·北門》:“出自北門,憂心殷殷。”(走出北門,心裏發愁。)

[春秋] 左丘明《左傳·文公十六年》:“又與之遇,七遇皆北。”(七次遭遇,七次失敗,轉臉就逃。)

*北pwək

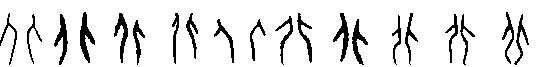

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》: ,乖也。 从二人相背。凡北之屬皆从北。(八篇上)

,乖也。 从二人相背。凡北之屬皆从北。(八篇上)

二人相背之狀,假借以表方向。古代建屋多取南向,北為屋所背的方向。

北(bèi)

“.jpg) ,乖也。从二人相背。凡北之属皆从北。”(博墨切)

,乖也。从二人相背。凡北之属皆从北。”(博墨切)

徐锴《系传》:“乖者,相背违也。古人云追奔逐北,逐其亡者。”段玉裁注:“乖者,戾也。此于其形得其义也。军奔曰北,其引申之义也。谓背而走也。韦昭注《国语》曰:‘北者,古之背字。’又引申之为北方。”

甲骨文有.jpg) 、

、.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) 、

、.jpg) ,象二人相背之形。甲骨文和金文中多用为方位词,北方。

,象二人相背之形。甲骨文和金文中多用为方位词,北方。

注意:古籍中常见“北面”一词,不可用今天的意思去理解。古代“北面”有两个意思,一是古代学生的敬师之礼,《汉书·于定国传》:“定国乃迎师学春秋,身执轻,北面备弟子礼。”另一个意思是向人称臣,如司马光《赤壁之战》:“若不能,何不按兵束甲,北面而事之!”

北部只有一个属字“冀”,云:“北方州也。从北,異声。”《尔雅·释地》:“两河间曰冀州。”

北běi

(5画)![]()

【提示】匕,撇与竖弯钩相接、不出头,不要错写成相交、 出头的。

*北běi

5画 匕部

(1) 方向之一,早晨面对太阳时左手的一边(跟“南”相对):~风|~方|~半球|~极星|走南闯~。

(2) 〈书〉 打败仗:败~|三战三~|追奔逐~。