午( )

)

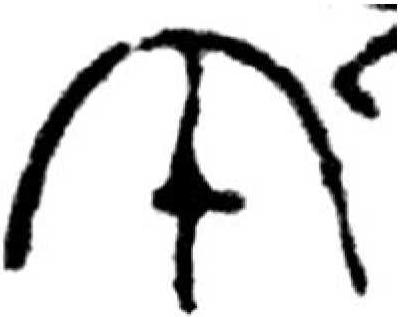

甲骨文合集7707,殷

丙午卜。

按: 象舂杵之形。

甲骨文合集32775,殷

甲午卜, 又 于子戠十犬卯牛一。

于子戠十犬卯牛一。

按: 填實之狀。

鮮簋,殷周金文集成10166,西周中期

唯五月既朢戊午。

伯鮮鼎,殷周金文集成2665,西周晚期

隹(唯)正月初吉庚午。

王子午鼎,殷周金文集成2811,春秋中期或晚期

王子午𢍰(擇)其吉金。

古璽彙編3949,戰國

長之午。

古璽彙編3059,戰國

容午。

清華大學藏戰國竹簡一·皇門1,戰國

隹正庚午。

居延新簡EPT52.418,西漢

午。

漢印文字徵

李午。

漢印文字徵

程午之印。

司徒袁安碑,東漢

永平三年二月庚午以孝廉除郎中。

肥致碑,東漢

五月十五日丙午。

高密孫仲隱墓刻,東漢

戊午。

李頤墓誌,北魏

以孝昌二年丙午三月朔八日癸未葬於昌邑西鄉之原里。

譚伍墓誌,唐

即以其月廿五日甲午殯於邙山之陽千金里。

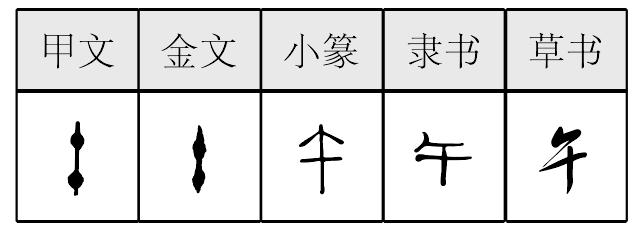

《説文》: “午,啎也。五月,陰氣午逆陽。冒地而出。此予矢同意。凡午之屬皆从午。”

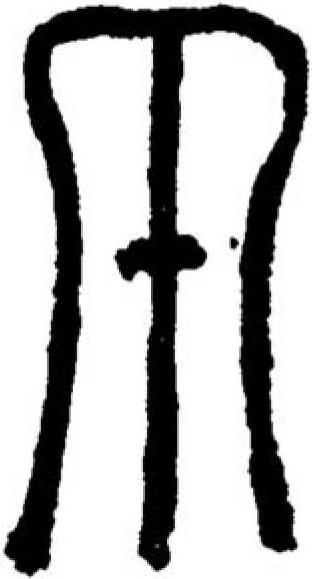

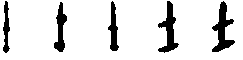

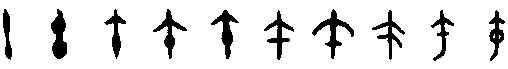

“午”字甲骨文象舂杵之形, 或空心, 或填實。 金文上部作“ ”, 下部仍爲填實之狀。 此後, 下部填實部分寫作横筆。 隸變作“

”, 下部仍爲填實之狀。 此後, 下部填實部分寫作横筆。 隸變作“ ”、 “午”, 楷字定形爲“午” 。

”、 “午”, 楷字定形爲“午” 。

“午”字在文獻中除個别用於人名,其餘皆用作地支字。

午

午,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

“杵” 的初文,象形。古者斷木爲杵,用以舂米築土。後世借以表示地支第七位後,乃增 “木”爲意符造 “杵”字表示本義。卜辭、銘文或多用以表示地支名。文獻又或通 “牾” “仵” “忤”。

楚簡帛文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

午★常◎常

wǔ象形,甲骨文、金文象舂米的木杵形,小篆字形稍变,隶定为“午”。本义为木杵,舂米、捶衣等的工具(是“杵”的本字),假借为纵横相交,由此引申为逆、不顺从等,又假借为地支的第七位。

【辨析】

❶以“午”作音符构成的形声字一般韵母为u,但声母不同。wǔ:忤、仵、迕∣chǔ:杵∣xǔ:许。

❷“端午”也作“端五”,现在的推荐写法是前者。

❸用于“晌午”,大陆读wu,台湾读huo。

午wǔ

(金)

(金)  (篆)

(篆)

甲骨文、金文都是象形字,像古代手工舂米的工具。即“杵”(chǔ)。后借作他用,表时辰,是干支之一。作声符生成的字有:wǔ

忤(忤逆)

仵(仵作)

迕(违迕)

hǔ

许(象声词;另读xǔ,与也,信也,《字汇补》音“虚”)

浒(《水浒传》,异体为“汻”)

chǔ

杵(血流漂杵)

相关链接

许,右边为杵(省),可能是人们在举杵舂米时发出的声音,后引申为劳动时的号子。声母由舌根音变为舌面音读xǔ,如“允许”。

午 (wǔ)

(wǔ)

啎也。五月,陰啎逆陽,冒地而出。

【按】啎,背逆,抵觸。有學者認爲“午”本義是舂米的棒槌,分化出“杵”字,假借作地支名。

注释:右純體指事字,凡六十二文。○許君説解,每曰象形,避不成詞也。但詳其字義,是事非物,即知其非象形矣。

212.趣談“午”字

午,初文像一根木杵,借爲地支第七位,加“木”返還。

午.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆wǔ

篆wǔ

象形,像杵形。(《説文》:“午,啎(wǔ抵觸)也。五月陰氣午逆陽,冒地而出。此予矢同意。”不確。午,初文像“杵”形,“杵”本字。爲一頭粗一頭細的圓木棒,用來在臼中舂去糧食糠皮或在石砧上捶洗衣服。“午”被借爲地支的第七位,並配以動物“馬”,午年即“馬年”。用來計時,白日的十一時至十三時爲午時。 十二時“中午”,此前爲“上午”,此後爲“下午”。陰曆也用地支計月,正月爲寅,按序五月爲午,所以五月又稱午月,五月初五紀念屈原,就成了端午節。“午”之用與臼相擊,引申爲“午逆”,即忤逆。因此午與“忤”通,表示抵觸不順。)]

《詩經·小雅·吉日》:“吉日庚午,既差我馬。”(庚午良辰佳吉,已爲我備好馬匹。

[唐] 李紳《憫農二首》:“鋤禾日當午,汗滴禾下土。”

[宋] 蘇軾《賀新郎》:“乳燕飛華屋,悄無人、桐陰轉午,晚涼新浴。”(小燕子飛進華麗的堂屋,悄悄地無人知曉,梧桐樹影轉眼偏移,乘晚涼來個沐浴。)

*午ngav

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,牾也。 五月陰氣牾逆,陽冒地而出。象形。此與矢同意。凡午之屬皆从午。(十四篇下)

,牾也。 五月陰氣牾逆,陽冒地而出。象形。此與矢同意。凡午之屬皆从午。(十四篇下)

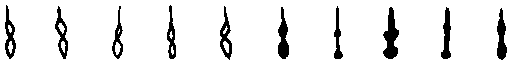

舂米之杵形。

午(wǔ)

“.jpg) ,啎也。五月,阴气午逆阳,冒地而出。此予矢同意。凡午之属皆从午。”(疑古切)

,啎也。五月,阴气午逆阳,冒地而出。此予矢同意。凡午之属皆从午。”(疑古切)

段玉裁注:“《广雅·释言》:‘午,仵也。’按仵即啎字,四月纯阳,五月一阴屰阳,冒地而出,故制字以象其形。……矢之首与午相似,皆象贯之而出也。”“啎”意思为逆犯。“午”表示夏历五月,此时阴气逆犯阳气,破土而出。这可以说明为什么“午”的构形与“矢”有相似之处,午、矢两字均锐其锋端。

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,金文或作

,金文或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,战国包山楚简作

,战国包山楚简作.jpg) 。徐灏《注笺》引戴侗说法认为午为“杵”之初文。黄季刚先生讲《说文》亦以“午”为“杵”之古文。张舜徽云:“本书臼部舂篆下明云:‘捣粟也。从廾持杵临臼上。’则午即杵之古文,确然无疑。”[1]“午”用为地支字为假借。

。徐灏《注笺》引戴侗说法认为午为“杵”之初文。黄季刚先生讲《说文》亦以“午”为“杵”之古文。张舜徽云:“本书臼部舂篆下明云:‘捣粟也。从廾持杵临臼上。’则午即杵之古文,确然无疑。”[1]“午”用为地支字为假借。

“杵是舂米的工具,抵捣是杵的动作,所以午引申为抵御、对抗,又引申为相对、相遇、相触,又引申为禁止。从吾之字多为午的同源字。如牾有逆义,唔有相对、相遇之义,圄、敔有禁御之义,衙有逆止之义,龉有相恶、相触之义,语有论难之义,吾与汝为对称,都是午的同源字。”[2]

午部只有一个属字“啎”,云:“逆也。从午,吾声。”

午wǔ

(4画)![]()

*午wǔ

4画 丿部

(1) 地支的第七位。

(2) 日中的时刻;白天十二点: ~饭|~睡|上~|中~。

(3) 午时,指白天十一点到十三点: ~时三刻。