华莱 (麦) 发生在莱草丛中的故事

繁体 “华” 字十分漂亮,演绎之意也相当深邃。从单纯简洁的植物生殖情结,发展到轰轰烈烈的济世激情。华,从华胥始,一直影响着我们的生活方式,决定着我们的生存状态。从风兖夫人头上的莱麦草冠,到天安门前的庄严华表; 华,就是一棵历史的大树,一棵荫蔽万方的大树,几千年过去了,曾经开过的花,都在上边结着无朋的大果,它给华夏民族带来的福祉,你看得到,也想得来。

距今大约六千三百年的大汶口文化遗址发现一陶器有一近似“米”字形图案,唐兰先生最初释为“华”的本字“ ”(音虎)与“华”音形相近, 赵诚先生认为这正是甲骨文“华” 的造形。其实,“华” 的生活原形是“麦”,是一种被当时枝叶称作“莱”果实称作“麦”通称莱麦的形状。时间可再上溯三千年左右的燧人氏时代,距今大约一万年左右。传说有神鸟衔莱麦以种,使居住在青藏高原以牧羊为生的部族群落迅速崛起。莱象征蓬勃发展和生息蕃衍,莱就成了燧人裔支华胥族的图腾。华胥族以种莱草牧羊并曾两次东徙至陕西渭河中游的千河、葫芦河 (即今石头河)、漆水河、泾河、灞河一带聚居,利用黄土高原沃壤广播莱麦。华胥族风兖部落有位年轻能干的女首领,在这里结识上雷泽氏酋长。一日风兖氏头戴莱草冠 (至今关中农村仍将麦秆编成的遮荫冠饰称草帽),在莱草丰茂的雷泽河畔踏着这位男子汉的大脚印,春情勃发,心有所动便向莱草深处走去,传说怀孕十二个月后生伏羲于甘肃成县九夷山,后又生女娲于成纪(今甘肃天水)。华胥姑娘头戴莱草冠与雷泽氏在莱草丛中的约会,后来,草帽便成了一些地区年轻人的爱情信物。上世纪四五十年代以前,在陕西关中西部,尤其是凤翔岐山一带,就有初夏时节姑娘给未婚夫送亲手编织的“清凉贵”的习俗。河南淮阳县每年的太昊伏羲庙会上,在祈子活动中玩“泥泥狗”,有一种人面猴的草帽猴的造型,是对古时到太昊陵摸子孙窑,男女以草帽遮面进行交媾传说的印证。据说华夏民族新娘以红布遮面的风俗就是从此演变而来的。伏羲女娲两族群体世代通婚,后来逐步脱离牧羊生活,由以播种莱草发展畜牧的同时逐步广种莱麦发展了农业,并继续向东迁徙,直至山东半岛。莱这颗繁衍生殖的种子,真是给中华民族带来了洪福。

”(音虎)与“华”音形相近, 赵诚先生认为这正是甲骨文“华” 的造形。其实,“华” 的生活原形是“麦”,是一种被当时枝叶称作“莱”果实称作“麦”通称莱麦的形状。时间可再上溯三千年左右的燧人氏时代,距今大约一万年左右。传说有神鸟衔莱麦以种,使居住在青藏高原以牧羊为生的部族群落迅速崛起。莱象征蓬勃发展和生息蕃衍,莱就成了燧人裔支华胥族的图腾。华胥族以种莱草牧羊并曾两次东徙至陕西渭河中游的千河、葫芦河 (即今石头河)、漆水河、泾河、灞河一带聚居,利用黄土高原沃壤广播莱麦。华胥族风兖部落有位年轻能干的女首领,在这里结识上雷泽氏酋长。一日风兖氏头戴莱草冠 (至今关中农村仍将麦秆编成的遮荫冠饰称草帽),在莱草丰茂的雷泽河畔踏着这位男子汉的大脚印,春情勃发,心有所动便向莱草深处走去,传说怀孕十二个月后生伏羲于甘肃成县九夷山,后又生女娲于成纪(今甘肃天水)。华胥姑娘头戴莱草冠与雷泽氏在莱草丛中的约会,后来,草帽便成了一些地区年轻人的爱情信物。上世纪四五十年代以前,在陕西关中西部,尤其是凤翔岐山一带,就有初夏时节姑娘给未婚夫送亲手编织的“清凉贵”的习俗。河南淮阳县每年的太昊伏羲庙会上,在祈子活动中玩“泥泥狗”,有一种人面猴的草帽猴的造型,是对古时到太昊陵摸子孙窑,男女以草帽遮面进行交媾传说的印证。据说华夏民族新娘以红布遮面的风俗就是从此演变而来的。伏羲女娲两族群体世代通婚,后来逐步脱离牧羊生活,由以播种莱草发展畜牧的同时逐步广种莱麦发展了农业,并继续向东迁徙,直至山东半岛。莱这颗繁衍生殖的种子,真是给中华民族带来了洪福。

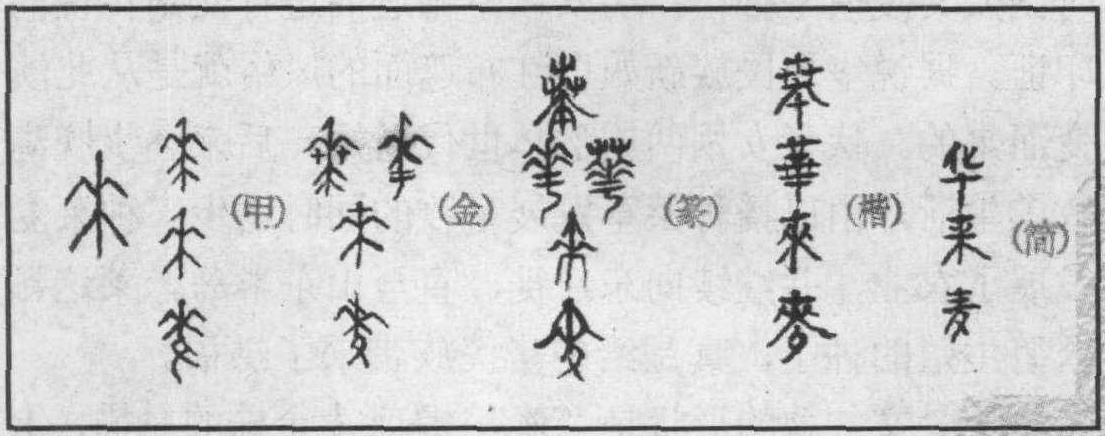

甲骨文一款的形状是“莱”,是莱麦全株的白描,上为互生半垂的叶子,下似发达的须根,全字用三个八卦连山体阴性符号和一个阳性符号并呈穿插之形状,通体尽都意味着“生”,为象形兼会意字。由于此草是由神鸟衔来故称“来”。殷卜用作由彼至此、由远及近,与“去”、“往”相对,“来雨自西”是说雨从西边来。也用作贡纳,“奚来白马”,是说奚方国给商王进贡了白马。又用作今后之意,如“来日”、“来年”等。后增加“艹”以明确它的种属。“莱”也用作地名,而在中国从来的地名就是历史的脚印。伏羲、女娲族的后裔东迁至山东半岛,广种莱麦,故有莱阳、莱州、莱芜、蓬莱等地名,莱子城在今山东黄县境内。这些地名无疑是标示华夏民族肇始的洪福大运及其遗存。

甲骨文二款为“华”原字,是在一款“来”形的基础之上增加了一些笔画: 低垂沉甸的花穗,互生的叶子和发达的根系,为会意字。殷卜用作“华盛”之意。殷卜有“华年”,即小麦丰收之年; “华禾”,即庄稼生长得很旺盛;“华雨”,即这场雨对庄稼生长很有好处。金文一款的“华”所增加的“十”形符号,是“屮”字的讹变,屮意味着生。二款的“华”笔画虽有简约,但进步为从“来”,“乎”声的形声字,下边的“于”是甲金文“乎”字的变体。金文的“华”到小篆时又分出与“华”音意相近的“

”字来,

”字来, 有高举、 繁盛等意。 小篆的“华”脱离了“来”的形囿,用四个连山体阴性符号与一个阳性符号呈穿插之状,原下部“乎”的声符讹作“亏”。二款增加草字头,以标示“华”的属性。楷书的“华”,莱草变成了大树,端正庄肃,雍容华贵,枝叶繁茂,荫蔽万方。

有高举、 繁盛等意。 小篆的“华”脱离了“来”的形囿,用四个连山体阴性符号与一个阳性符号呈穿插之状,原下部“乎”的声符讹作“亏”。二款增加草字头,以标示“华”的属性。楷书的“华”,莱草变成了大树,端正庄肃,雍容华贵,枝叶繁茂,荫蔽万方。华,即华胥族部落首领、华胥夫人的象征,她是比黄帝要早几千年的中华民族的始母。华胥氏所处的是母系原始共产族落聚居时代,没有阶级,没有争斗,民风淳朴,社会安定,是黄帝时代梦寐以求的理想之国。据说黄帝的这一理想后来确实在梦中实现了,《列子·黄帝》 载: “(黄帝) 昼寝而梦,游于华胥之国……其国无帅长,自然而已; 其民无嗜欲,自然而已;不知乐生,不知恶死,故无天殇; 不知亲己,不知疏物,故无爱憎;不知背逆,不知向顺,故无利害。”于是,后世文人赞美这一好梦,相继有过不少华章。唐代张说 (燕公) 有诗:“共蹑华胥梦,龚黄安足寻”,是说黄帝那样的好梦是再也寻不到了。宋刘克庄也有“梦入华胥国土来,哈台不省夜何其”,是说入梦华胥国,连是夜晚都不晓得了。宋陆游更有《晨雨》 诗句: “饭余一枕华胥梦,不怪门生笑腹便”,可见华胥梦做得多么甜美。

华胥始母的陵墓在今陕西省蓝田县境内,据《太平环宇记》: “蓝田为三皇旧居,境内有华胥陵。”《陕西通志》:“羲母陵在(蓝田)县北三十五公里”。《蓝田县志》:“蓝田有华胥陵,尊卢氏陵、女娲氏谷遗迹,史称三皇旧居”。蓝田县华胥镇的华胥陵是全国绝无仅有的一处华胥遗址,那里还有与华胥相关包括轩辕黄帝祭祀始母的人文遗址多处。而令人遗憾和哀叹的是,这里至今没有文物保护的标识,原东西直径约150米、南北直径约70米、座北向南依崖建陵,高在16米以上的陵丘已被破坏殆尽,陵顶陵基被夷为平地,上边盖着一排民居,仅剩西北一角原土。半亩见方的祭祀台无影无踪,原来的平坦台基如今种植着黑油油的麦子。三千多年以前的箕子曾经作《麦秀》,歌以痛楚,假如他今日来到华胥陵,看到如此情景,想来也会是有一番感触的。

目前,号称“天下第一陵”的在全国已有两家,一家是位于豫东平原河南淮阳县的太昊伏羲陵。大家知道,太昊伏羲是华胥老母的子辈。一家是位于黄土高原陕西中部黄陵县的轩辕黄帝陵。大家更明白,黄帝是华胥始母的曾孙。应该毫不客气地说,位于西安东南郊霸河之滨的华胥陵即羲母陵,才是当今真正的、受之无愧的“天下第一陵”呢。

甲骨文的“来”与一款的“莱” 的区别是顶部增加一下垂之状,是禾与来的合体,《广雅·释草》: “大麦麰也, 小麦麳也”。 “来” 小麦, 禾本科一年生植物,原产地在西亚,在我国新石器时代遗址发掘中往往遇见小麦炭化籽粒。“麦为五谷之贵”,麦在农业文明中占有首屈一指的重要地位。《礼记·月令》:“麦者,接绝续乏之谷”,是说农民的冬藏不足,在漫长的冬春之际,往往饿着肚子,春夏之交麦子上场,可以“跟着碌碡过个年”。不仅如此,小麦还是我国两个朝代兴起的发迹之物,周人灭商,秦扫六合,其发迹之地的周原一带黄土层厚,地势平坦,土壤肥沃,蓄墒保水,适宜于小麦生长,他们正是依仗着这种得天独厚的“衔来之物”而发展了自己。《周礼·遂人》: “上地夫一廛,田百亩,莱五十亩”; “中地夫一廛,田百亩,莱百亩”; “下地夫一廛,田百亩,莱二百亩”。说的是种麦的地质、面积在轮作中与产量的比例关系,说明“莱”是西周的主要农作物。迄今发现的西周时期青铜器上许多是以“莱”命名的,这既是祈福,又有求嗣,无不表现周人对于“莱”的情有独钟。汉字中有一斄(音离)字,取象于人左手执“來”,右手执“攴”,使“來”脱粒之状。斄县,古县名,原为有邰氏之国,周始祖后稷封地,秦置县,汉废,原为陕西武功辖地,如今是中国西北杨陵农科城。后稷教民稼穑的“穑”也是麦子收藏的取象。

麦,有兴国之幸,也有亡国之痛,这就是因 《麦秀》 之歌引发的一个故事。史载箕子朝周,路过故地殷墟,有感于宫室被毁,遍地禾黍,遂生伤心之痛,因作 《麦秀》 之歌曰: “麦秀渐渐兮,禾黍油油,役狡童兮,不与我好兮”,是说小麦已经吐穗,田禾生长得这么好,但你是否知道这是什么地方!你纣王小子不信任重用我,才落个家破人亡。箕子,商纣诸父,封国于箕,纣暴虐,箕子屡谏不听,佯装神经病为纣所囚,周武王灭商后,释箕子归镐京,途中不仅作了麦秀之歌,据说还是后来《尚书·洪范》的作者呢。《说文》: “来,周所受瑞麦来麰。一来二缝,象刺之形。天所来也。故为行来之来”,许慎所释解的“瑞麦来麰”,大概是指小麦和大麦两种麦子,由于传说是神鸟所銜,故增加形符倒“止”(实为一只朝下的右脚)。《诗经·周颂·思文》: “贻我来麰,帝命率育”,说的也是麦子为天所赐,周文王率领周人耕种的事。事物总是向着它的相反方向发展的,周人因“来”赢得了自己,又因“来”送走了自己,又使得强秦横扫六合,统一了中国。

繁体“华”字十分漂亮,演绎之意也相当深邃。从单纯简洁的植物生殖情结,发展到轰轰烈烈的济世激情。华,从华胥始,一直影响着我们的生活方式,决定着我们的生存状态。从风兖夫人头上的来麦草冠,到天安门前的庄严华表; 华,就是一棵历史的大树,一棵荫蔽万方的大树,过去曾经开过的花,都在上边结着无朋的大果,你看得到,也想得到。