卻( )

)

睡虎地秦墓竹簡·封診式66,戰國至秦

下遺矢弱(溺),污兩卻(脚)。

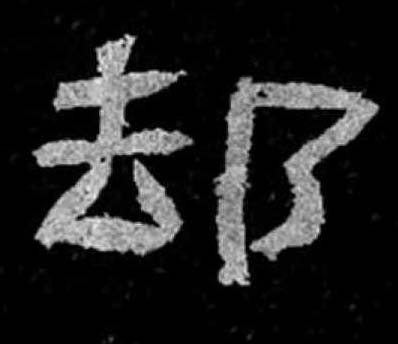

馬王堆漢墓帛書·春秋事語,西漢

上下無卻然後可以濟。

肥致碑,東漢

上思生葵,君却入室,須臾之頃,抱兩束葵出。

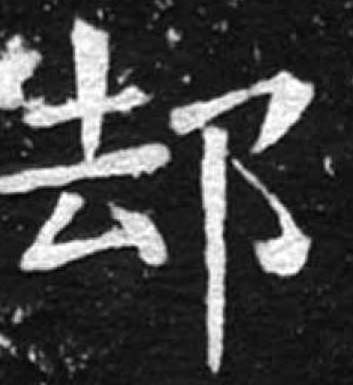

史晨前碑,東漢

鉤《河》擿《雒》 ,却揆未然。

元暐墓誌,北魏

却就長安,方申更舉。

馬穉墓誌,隋

却崇邙阜。

王榮及妻劉氏墓誌,隋

却带邙山,前瞻洛水。

蕭瑾墓誌,隋

前望三塗,却臨九派。

楊居墓誌,隋

關門却掃。

勿部將軍功德記,唐

於是接足禮已,卻住一面。

靈慶公神祠碑,唐

却獫狁於絶漠。

石經五經,唐

卻,作却,俗亦相承用之。

陽昕墓誌,唐

却粒徒言。

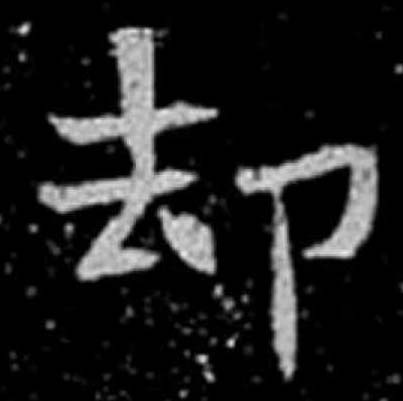

《説文》: “卻,節欲也。从卪谷聲。”

“卻”之聲符“𧮫”本从口从爻, 戰國文字爻形變爲傾斜的井形, 小篆遂把“𧮫”字訛爲“ ”。 因形與“去”字相近(“去”小篆作“

”。 因形與“去”字相近(“去”小篆作“ ”), 故从𧮫之字或隸定爲从去。

”), 故从𧮫之字或隸定爲从去。

159.趣談“卻”字

卻,小腿的末端,借爲退卻,加“肉”爲腳返還。

卻却,.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆què

篆què

[谷(聲符) +卩(人的跪跽形,古誤以爲“節符”,在此爲意符)→ 卻(《説文》:“卻,節欲也。從卪,谷聲。”不確。卻,腳本字,本爲“脛之端也”,借爲“後退”(退卻、望而卻步)。引申爲去掉(了卻前情、冷卻);推辭,拒絕(卻之不恭)。作爲副詞(欲言卻無語)。)]

《孟子·萬章下》:“曰:卻之卻之爲不恭,何者?”(萬章説:“假如有人送禮來不收,再退還他就算不恭敬,這是什麼道理?”

[唐] 王駕《雨晴》:“蜂蝶紛紛過牆去,卻疑春色在鄰家。”