墨

“墨”為“黑”、“土”之合字。“黑”字下四點為“火”。東漢許慎 《說文解字叙》曰:“ ‘黑’,北方色也,火所熏之色也。”烟從囱出,與土合為 “墨”。

[墨之异名] 墨之异名甚夥,大抵如次:“松滋侯”——《文嵩易玄光傳》曰:“玄光,字處晦,燕人也。其先號青松子。天子重儒,封松滋侯。” “金不换”—— 《墨經》 曰:“凡墨日日用之,一歲才减半分,如是者萬金不换。” “月團” —— 《清异録》 曰: “徐鉉兄弟工翰染,崇飾書具,嘗出一月團墨曰: ‘此價值三萬。’”“陳玄”——韓愈 《毛穎傳》曰:“穎與絳人陳玄、弘農陶泓及會稽楮先生友善。”陳玄,指墨; 毛穎,指筆; 陶泓,指硯; 楮先生,指紙; 皆假托人名也。唐世自絳州貢墨,故稱絳人。“龍劑” —— 《故事必讀成語考·器用》 曰: “墨曰陳玄,又曰龍劑。” “隃糜”——隃糜位于陝西陽,為漢代産墨名地,尤多官用墨,因名。“烏玉玦”——蘇軾《孫辛老墨詩》曰:“近者唐夫子,遠致烏玉玦。”

[墨之起源] 以膠固烟煤之製墨法,不知肇于何時。《續漢書》載有: “中書令司御墨。”《東宫舊事》謂: “皇太子初拜,給香墨四丸。”東漢《墨硯銘》云: “書契既遠,研墨乃陳。附烟石筆,次流以伸。”所謂“香墨”、“烟石”,蓋指烟墨。據木簡遺迹之墨色考,漢代有墨,毫無疑焉。《墨經》有言:“松烟之製尚矣,漢貴扶風、隃糜、終南山之松。”足見斯時已取材選料,造技日趨精矣。

[墨之歷史] 製墨工藝,恐始于漢以前,而有關製墨之詳細記載,肇自魏、晉。三國魏韋誕研創以臼搗烟煤,復和膠而製之,乃造墨工藝之一大進步。迄唐,製墨技術已臻成熟。南唐李廷珪、李承晏父子之名世,標志製墨進入極盛之時。將松烟與油煤并用,和以藥劑之製造法,亦有始于李氏之說。宋代有名工潘谷、常和等,李孝美著《墨譜》,論說製墨“六法”。北宋熙寧、元豐間 (1068——1085),張遇創造 “油烟墨”,與後世影響甚鉅。元代製墨大家有朱萬初等。有明墨壇高手濟濟,如方澹玄、邵格之、孫瑞卿、羅少華、葉玄卿、程鳳池、潘一駒、吴拭、程君房、方于魯等,大有百卉競艷、群雄争勝之勢。尤以羅氏名響,人稱其墨價逾珠璧。方氏、程氏、邵氏之子孫,妙襲家技,不替祖業。清高宗 (弘曆) 之 “乾隆御墨”、仁宗 (顒琰) 之 “嘉慶御墨”,殊為珍貴。斯時名匠輩出,有汪近聖、汪次侯、朱禹川、程岐山、詹氏、方密庵、曹素功、文方齋、胡開文諸家,盛名大凡迄今不衰。有清一代,“油烟墨”居主,而 “松烟墨” 日趨没落耳。

[墨之製法] 將油煤或松煤抖和若干藥劑及香料,以膠定形,此乃製墨之基本方法。昔人初以松煤造墨,即選擇脂油豐厚之老樹,斷為小塊,一次三、五塊徐徐燒之,取其煤以製墨。《墨經》云:“五枝以上,烟暴煤粗, 以下則烟緩煤細。枝數益少益良,若有白灰輒去之。”另有火燒松脂采集法,即將五、六寸至一尺開外之松干,以刀切痕,取其松脂燒製,春、秋采兩次。油煤乃藉桐油、菜油、麻子油等采取,即用燈蕊點燃之,在其二寸高處覆以土器或銅器,采其溜煤。燈蕊良,則所得油煤同松煤。無論松煤、油煤,近火者不佳,遠火可獲良質煤。復將所得烟煤加熱,和以膠液而略搔之。繼用藥劑、香料調合,臼搗手揉。據臼搗次數,墨錠銘有 “三千杵”、“三萬杵”之屬。所用膠液,或為鹿膠;或為魚膠,因人而异。由是造出之墨餅,藉墨模定形,墨模乃鐵、木製也,有二枚型、三枚型諸類,俱設圖案。墨自模型取出,即成形焉。再埋入灰中汲去水份,一日换灰兩次,五、六天方可矣。斯時,墨已略乾,對歪曲者輒予校正。按二十錠一組,用繩繋之,避風五、六日以蔭乾。復以十錠一組,藉紙捻編排,挂于通風處,經十來月乾燥,墨之實體遂成也。最後一事為修飾,此項作業較煩,先用苅萱根去塵,得以棕櫚毛擦出光澤。名貴之墨,尚需施金箔,既防濕,亦不污手。另有所謂 “漆毛墨”,即以砥平滑墨錠之表,用猪牙或兔皮磨擦,使之光潔若漆。迄此,製墨之事方告功焉。至于造墨時節,韋仲將 (誕) 稱二、九月份尤佳,而賈買則謂十一、十二與正月最宜,恐因地因人而异也,未可一概而論。蓋寒冷時節及無狂風之地,俱可造墨。以上所言,僅為製墨之大旨,坊間秘而不傳之妙法,尚夥矣。

墨之製法 (據《天工開物》)

[墨之種類] 按製材分,大别為 “松烟墨”與 “油烟墨”兩類;按產地分,有“易水墨”、“徽墨”等;按色彩分,有 “朱墨”、“青墨”等; 按品質分,有 “頂烟墨”、“貢烟墨”之别; 而多以製造者命名,如“李超墨”、“方于魯墨”、“程君房墨”、“羅少華墨”、“吴去塵墨”、“胡開文墨”、“汪近聖墨” 等。

[藏墨家] 藏墨之風,肇于宋代,迄今亦然。舊時,良墨鑒藏家有李孝美、陸友、萬壽祺、麻三衡、張仁熙、宋犖、張準、張綗、袁勵準、葉恭綽、壽璽、盛昱諸人,今世亦多,大都有專著。

[墨之用法] 研墨自有定法,復加良硯、清水,三者俱備,自可研得親墨,此即所謂 “發墨”者也。若研墨不暢,則謂之 “褪墨”,只得焦墨焉。《岩栖幽事》載有陳繼儒語:“磨墨如病夫,把筆如壯士。”

墨( )

)

𣂔君戟, 殷周金文集成11214, 戰國早期

𣂔君墨 之郜(造)

之郜(造) (戟)。

(戟)。

中國歷代貨幣大系·先秦貨幣600,戰國

節墨之大化。

曾侯乙墓173,戰國

墨 (乘)。

(乘)。

長沙子彈庫戰國楚帛書·乙篇,戰國

墨木之棈(精)。

包山楚簡·文書192,戰國

乙未,  (陳)人龏

(陳)人龏 (僕)之人

(僕)之人 (上),

(上), (弦)人武貴墨,坪

(弦)人武貴墨,坪 (陵)君之州加公佢新。

(陵)君之州加公佢新。

新蔡葛陵楚墓·零213、212,戰國

……周墨習之 (以)

(以)

……

……

上海博物館藏戰國楚竹書六·用曰3,戰國

𫖜其又(有)中墨, 良人貞安(焉)。

長沙馬王堆二、三號漢墓·十問88,西漢

是生甘心密墨。

居延漢簡甲編486A,西漢

□功墨及木……

居延新簡ESC.73,新莽

書功勞墨將名籍一編。

漢印文字徵

即墨丞印。

漢印文字徵

即墨太守。

漢印文字徵

即墨長印。

元誘妻薛伯徽墓誌,北魏

至使語及刑政,莫非言成准墨。

竇泰墓誌,北齊

君既屬刺舉,兼秉繩墨。

高木盧墓誌,唐

墨龜將食,青烏人兆。

《説文》 : “墨,書墨也。从土从黑,黑亦聲。”

漢簡假“黑”作 “墨”。《武威漢簡·甲本泰射》簡42: “疎(疏)數容弓,若丹若黑(墨),度尺而午,射正泣(莅)之。”

墨★常◎常

mò表意,从土从黑,本义表示书写、绘画用的黑色原料,引申为黑色或接近黑色的、书法、诗文或绘画等。

【辨析】

墨/霉/煤 见273页“煤”。

黑·墨hēi·mò

黑,会意字,金文、小篆上部表示烟囱,中间的点是烟囱里的黑灰;下部是“炎”,本义为烟火熏黑的颜色。汉隶把上一个“火”字变成了“土”,下面的“火”变作“灬”。作意符生成了“墨”(mò),“墨”省去“土”,也成了“黑”,作声符生成的字有:

hēi

嘿(象声词)

mò

默(幽默)

墨 (mò)

(mò)

从黑、土,黑亦聲。

【按】墨,《説文》:“書墨也。”

墨

墨迹最早出现在公元前14世纪的骨器和石器上。春秋战国时期笔墨已被广泛使用。墨的主要原料是炭黑、松烟、胶等。常见的制作方法有烧煤取烟法和烧松木取烟法两种。取到的墨烟经过筛选或沉淀选其精料,再配以辅料捣炼制成墨团,最后放置于模中压制成墨锭。好的墨表面平滑坚实无黏性,色泽乌黑光亮无浑浊。写字作画时,先将墨放于砚中,用清水慢慢研磨,直至墨汁浓稠为止。

著名的徽州墨

笔、墨和砚

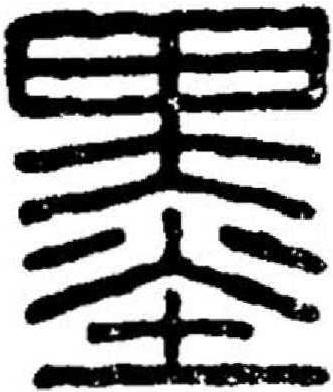

墨.jpg) 篆

篆.jpg) 隶mò

隶mò

【析形】会意字。古文字形从黑,从土。

【释义】《说文》:“书墨也。”本义是用于书写、绘画的黑色颜料。在商代以前的遗址中,已经有墨书的文字遗迹。后泛指书写绘画颜料,不限于黑色,又指书、绘的文字、图画。墨与笔、纸、砚并称中国传统的文房四宝。墨本黑色,故又可代指黑色。[墨宝]指优美而又宝贵的字画,也用来称别人写的字或画的画。 [墨客]对文人的通称。

【shape analysis】It is the associative character. In ancient character the meaning is related to 黑(hēi,black) and 土(tǔ,earth).

【original meaning】 The black pigment for writing and painting.

墨mò

(15画)![]()

![]()

【提示】黑,上面口内左边是一点,右边是一撇,不是一横,不要错写成黒。

*墨mò

15画 黑部

(1) 写字、绘画用的黑色颜料;泛指为书画印刷所用的其他颜料: ~汁|~水|油~|笔~纸砚。

(2) 借指写的字或画的画儿: ~宝|~迹|遗~。

(3) 代指文章或学问: 粗通文~|笔~官司|胸无点~。

(4) 黑色或近于黑色的: ~镜|~菊|~鱼。

(5) 古代在脸上刺字的刑罚。

(6) 墨家,战国时的一个学派。