夏(夒)禹 中華文明的半壁河山

人類自有社會活動以來,從社會細胞的層面講,中華民族經歷的兩個社會形態,一個是從新石器時代開始的母系社會;一個是從虞夏時代確立的父系社會。母系社會的旗幟人物是風兗族的女強人華胥氏;父系社會的旗幟人物就是夏人部落出脫的偉人大禹。兩段社會形態、兩位偉大人物、兩個族落綿衍賡續,概括出了中華民族迄今為至的全部歷史,追根溯源,顧名思義,冠名泛曰“華夏”。

當歷史凝成文字的時候,這個文字就成了記錄這一段歷史的永恒符號。這符號體現著民族的智慧,承載著民族的文化,殷含著民族的血脈,鼓動著民族的奮鬥不息的精神。夏、禹二字便具備了這一功能。

在解析夏、禹二字之前有必要對《史記·夏本紀》中有關夏禹記載作些引述:

夏禹,名曰文命。禹之父曰鯀,鯀之父曰顓頊,顓頊之父曰昌意,昌意之父曰黄帝。禹者,黄帝之玄孫而帝顓頊之孫也。禹之曾大父昌意及父鯀皆不得在帝位,爲人臣。

當帝堯之時,鴻水滔天,浩浩懷山襄陵,下民憂。堯求能治水者,……於是舜舉鯀子禹,而使續鯀之業。

禹爲人敏給克勤,其德不違,其仁可親,其言可信;聲爲律,身爲度,稱以出,亹亹穆穆,爲綱爲紀。

禹乃遂與益、后稷奉帝命,命諸侯百姓興人徒以傅士,行山表木,定高山大川。禹傷先人父鯀功之不成受誅,乃勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入。薄衣食,致孝於鬼神;卑宫室,致費於溝淢。陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇,山行乘檋。左唯繩,右規矩,載四時,以開九州島,通九道,陂九澤,度九山,令益予衆庶稻,可種卑濕。命后稷予衆庶難得之食。食少,調有餘相給,以均諸侯。禹乃行,相地宜所有以貢,及山川之便利。

帝舜薦禹於天,爲嗣。十七年而帝舜崩。三年喪畢,禹辭,辟舜之子商均於陽城。天下諸侯皆去商均而朝禹,禹於是遂即天子位,南面朝天下,國號曰夏后,姓姒氏。

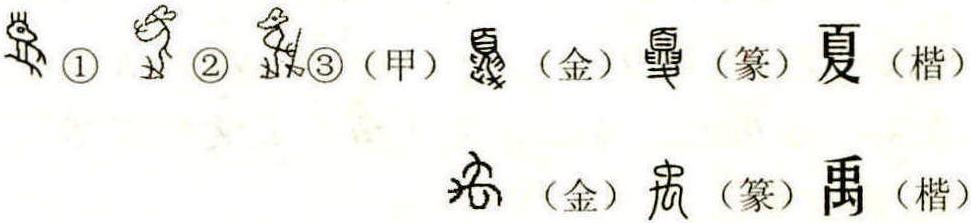

夏禹二字的起源與演變,是這樣的:

為了敘述上的方便,先釋“禹”。

禹,金文作“

”,從虫,從又(手)以手執虫會意。 小篆的“禹”作“

”,從虫,從又(手)以手執虫會意。 小篆的“禹”作“ ”,從虫,從九以九虫會意。楷書形變訛為“禹”,但“虫”的形體依然可見。

”,從虫,從九以九虫會意。楷書形變訛為“禹”,但“虫”的形體依然可見。“虫”,甲骨文作“

”,是精虫的象形,禹中之“虫”是蛇的表意。因為虫、蛇同源,至今鄉間仍呼蛇為“長虫”。蛇為小龍,龍蛇都是中原早期華夏民族的圖騰。龍蛇都是人們意念中興雲降雨的神異動物。龍潛龍脈,蛇呈蛇行;九派湍流,九川滌源。九川(弱、黑、河、瀁、江、沇、淮、渭、洛)乃中華龍脈之所繫。無論“手執虫”或“九執虫”都隱水聖夏禹對中原九流的治理,都是《夏本紀》“左唯繩,右規矩,載四時,以開九州,通九道,陂九澤,度九山,……禹乃行,相地宜所有以貢,及山川之便利”的表意。

”,是精虫的象形,禹中之“虫”是蛇的表意。因為虫、蛇同源,至今鄉間仍呼蛇為“長虫”。蛇為小龍,龍蛇都是中原早期華夏民族的圖騰。龍蛇都是人們意念中興雲降雨的神異動物。龍潛龍脈,蛇呈蛇行;九派湍流,九川滌源。九川(弱、黑、河、瀁、江、沇、淮、渭、洛)乃中華龍脈之所繫。無論“手執虫”或“九執虫”都隱水聖夏禹對中原九流的治理,都是《夏本紀》“左唯繩,右規矩,載四時,以開九州,通九道,陂九澤,度九山,……禹乃行,相地宜所有以貢,及山川之便利”的表意。《說文》:“禹,虫也。從禸,象形。”許慎析形有誤,釋意也不準確。“禸”本身就是“九虫”的造字。

金文中的“禹”

“禹”這個字,本為文命這個人所專造,其本意是舉執九龍,通行九州。是說禹為人“敏給克勤,其德不違,其仁可親,其言可信;聲為律,身為度,稱以出,亹亹穆穆,為綱為紀。”他精神的高昂,人格的偉岸,後人對他的褒扬。這還能從以“禹”所異構的其他幾個漢字的含意中看出:

踽:(丩ㄩ)從足。禹,行跡高邁,隨者概寡,故“踽”有獨自行走,孤零少伴的表意。

瑀:從玉。禹,形似美玉,珠光寶氣。宋·朱熹《集傳》:“……中組之半貫一大珠曰瑀。”

聥:(丩ㄩ)從耳。禹,其名有聞,聞者驚詫,故“聥”是耳聞所驚的表意。

至於對“齲”的造意,明顯是受許慎“虫也”的誤導。誤以為齲齒是虫牙所致。我國現行曆法也稱夏曆,是以寅起歲的,每年三月初六為天貺節,傳說是大禹的生日,《燕京歲時記》曰:是時“抖晾衣服、書籍,謂可不生虫蠹。”可能摘善於禹的“執虫”。

現在釋“夏”。

甲骨文的“夏”,其形狀很多,這裏只挑三個較為典型的形體,僅以基本說清問題為要。

甲骨文❶的夏(

)看似一幅兒童畫成的向下走路的人形,頭、眼、腳、身以及髮形都清晰可見,是個帶有象形韻味的會意字,其會意就在於仍是由八卦符號轉換而成的。

)看似一幅兒童畫成的向下走路的人形,頭、眼、腳、身以及髮形都清晰可見,是個帶有象形韻味的會意字,其會意就在於仍是由八卦符號轉換而成的。

大禹治水·漢代畫像石·山東祥武梁祠。

甲骨文時代的“首”契作“

”,它是由坤卦符號“☷”轉換而來,不過經歷千萬人之手演繹得確實不像人頭了。這裏頭上的三支毛髮也是乾卦符號“☰”的標意,甲骨文❶的“頭”是乾坤的表意。其餘的部分大概就是“南面朝天下,国号曰夏后”的具體體現吧。“☰”為天,為日,這也是夏天的“夏”的含意❶

”,它是由坤卦符號“☷”轉換而來,不過經歷千萬人之手演繹得確實不像人頭了。這裏頭上的三支毛髮也是乾卦符號“☰”的標意,甲骨文❶的“頭”是乾坤的表意。其餘的部分大概就是“南面朝天下,国号曰夏后”的具體體現吧。“☰”為天,為日,這也是夏天的“夏”的含意❶甲骨文

❷的夏(

),是個動手動腳的人,尤其是刻意突出腳手的造字,這大概是凸顯“夏”的“为人敏给克勤”。仍為會意字。

),是個動手動腳的人,尤其是刻意突出腳手的造字,這大概是凸顯“夏”的“为人敏给克勤”。仍為會意字。甲骨文

❸的夏(

),給一個動手動腳的人增加了一把大斧。這把斧甲骨文作“

),給一個動手動腳的人增加了一把大斧。這把斧甲骨文作“ ”,金文作“

”,金文作“ ”,小篆作“

”,小篆作“ ”,楷書作“戌”。“戌”在十二地支中為第十一位,在五行中為陽土,土克水,在這裏體現的是“夏”對中原五千里“怀山襄陵”滔天洪水的治理,顯示“夏”完成平治水土的功績卻是毫無疑義的。

”,楷書作“戌”。“戌”在十二地支中為第十一位,在五行中為陽土,土克水,在這裏體現的是“夏”對中原五千里“怀山襄陵”滔天洪水的治理,顯示“夏”完成平治水土的功績卻是毫無疑義的。金文的夏(

),是在《秦公簋》的取形,它的造形是在甲骨文基礎上演繹的結果,頭身隸變為“頁”,前後增加了兩隻“手”,增加了對“頁”保護的表意,左右兩腳的演變,肯定有所旨義,是否是“規矩”的含隱,今人暫時無法確疑。

),是在《秦公簋》的取形,它的造形是在甲骨文基礎上演繹的結果,頭身隸變為“頁”,前後增加了兩隻“手”,增加了對“頁”保護的表意,左右兩腳的演變,肯定有所旨義,是否是“規矩”的含隱,今人暫時無法確疑。小篆的“夏”(

),將金文的兩隻腿腳隸變為向下的一隻右腳“夂”。楷書去掉“

),將金文的兩隻腿腳隸變為向下的一隻右腳“夂”。楷書去掉“ ”的“掬手”和“頁”的兩腿作僅有頭腳合體的“夏”。

”的“掬手”和“頁”的兩腿作僅有頭腳合體的“夏”。“夏”的造字從甲骨文起就潛含著乾坤大蘊,故夏的本意是大,《方言》一:“自關而西,秦晉之間,凡物之狀大者而愛偉之,謂之夏。”《詩經·秦風·權輿》:“於我乎夏屋渠渠,今也每食無餘。”這是一位破落貴族的哀嘆:唉! 我呀,曾經是大屋高房,如今連吃飯都沒有餘糧。屈原《九章·哀郢》也有“曾不知夏之為丘兮,孰兩東門之可蕪。”這裏的“夏”也是大的用字,感嘆宮殿大似山丘。因為“夏”具“大”意,歷史上先後四個割據政權或農民起義政權都欲沾大的光,稱名為“夏”。

夏人居夏邑(即夏之都邑,其故地在今山西夏縣北)“夏”的本意是“大”,這從以“夏”所孳乳的幾個漢字,都能看出它那“大”的內涵和“大”的外延:

廈:從广(音掩)。多音字。夏有“大”意,故稱大屋為夏屋。广是小居,後加“广”以別華夏之“夏”。夏具大屋意,漢·揚雄《太玄三強》:“柱不中,梁不隆,大廈微。”

嗄:(ㄕ丫)從口。嘶啞的快讀音。聲音嘶啞(大聲),《老子·下》:“終日號而不嗄,和之至也。”老先生是說:低聲說話最易於交流,與人和合——哪怕是默然無聞?今人稱作“有理不在聲高”。

榎:(丩丨丫)從木。榎(即揪)、楚(即荊)均為木名。榎楚古代用作教訓學生的體罰工具,《禮記·學記》:“夏楚二物,收其威也。”可見“夏”意之大,柳宗元也有詩句:“倦不知遊息,威不待榎楚”(《柳公行狀》)。榎楚,後來也引伸為刑具。

夒:多音字。甲骨文形體同夏,夏之孳乳字,是對“夏”的進一步細化或異化,從止,從巳,會意。“止”,趾的原字,在這裏用為腳到的“至”;“巳”十二地支第六位,在這裏是四月的表意,四月乃夏之孟。漢字是以形理表意的符號系統,“夒”全字是“夏之至”的表意。

(甲)音葵(丂ㄨㄟ):先王名。殷墟卜辭有:“惟夒它。”;“夒及上甲其即。”;“壬戌王曰:夒匚牛。”;“酒求于岳、河、夒。”按音讀王國維釋為帝嚳是正確的,但帝嚳乃殷人之祖。從構形辨析,釋為顓頊較為合適,顓頊乃夏人之祖。

(乙)音牢(ㄋㄠ):山岳名,也具“大”的寓意。在古齊地(今山東臨淄市南,即今之峱山),《詩經·齊風·還》:“之子還兮,遭我乎峱之間兮。”後增加形符“山”寫作“巎”。

古人按甲骨文形體的遺傳,給“夒”又附會了一個含意:猴子。《說文》就釋“夒,貪獸也”。後此字簡作“猱”。

甲骨文的“夔”

夔:音葵(丂ㄨㄟ)。夒從八,會意字。“八”具分意,“夔”分明標示是從“夒”的原形中分化出的另一個字。

“夔”用作:

(1)人名,傳說為舜時的樂官。

(2)國名,春秋時稱夔子國,後被楚所滅。

(3)地名,唐置夔州,府治在今四川奉節縣。

(4)獸名,今蜀山中有大牛,重數千斤,名為夔牛。《山海經·大荒東經》:“有獸,狀如牛,蒼身者而無角,一足,名曰夔”。後增加形符“牛”寫作“犪”。

(5)姓氏,楚君熊摯之後,一說楚滅夔,夔子孫以國為氏。

“夔”又孳乳一字“躨”。

躨:夔從足會意。借“夏”之大,引“夔”之動。躨跜,虯龍動貌。躨為大動作,跜為小舉措,李尤《辟雍賦》:“萬騎躨跜以攫拏。”

夏的本意是“大”,因此《說文》釋“夏,中國之人也”,那時的中原絕非僅一個夏部落人的聚居之地。同時許慎的“中國之人也”是“夏”意的引伸,既不中的,也非本意。

夏、禹二字是為原始社會後期各部族共同的盟主、夏代第一位君王名文命的這個人專造的用字。故夏禹也被尊稱大禹。

司馬遷在《史記·夏本紀》劈斧開山第一句:“夏禹,名曰文命”,分明訴述“文命”是他的大名。如果說“文命”是他的大名,那麼“夏禹”就是他的諡或號了。

夏,標志著母系族落社會的結束,同時也標志著一個傳說時代的結束,4100多年以來至今我們是仍然躺臥在父系宗法的溫床之上的。

下筆千言,復歸正題。

人類自有社會活動以來,從社會細胞的層面講,中華民族經歷的兩個社會形態,一個是從新石器時代開始形成的母系族落社會;一個是從唐堯虞夏時期母系衰微,家庭崛起而確立的父系宗法社會直到當今。母系社會的旗幟人物是中華民族的始母華胥氏;父系社會的旗幟人物就是夏部落出脫的偉人夏后禹。先後兩段社會形態、兩位偉大人物、兩個族氏綿衍賡續,概括了中華民族迄今為至的全部歷史

❷,追根溯源,顧名思義,號譽為“華夏”這就自然而然了。

中華民族是個不忘歷史,善於記憶、有著綿長生命內核、注重精神血脈淵源的民族。這一生命內核、精神血脈就是中國人創造的文字——漢字。

夏、禹二字倔犟地守護了三四千年以前的社會變革和這一時期諸多的神話畫面。華夏文明其所以偉大卓越,獨樹一幟,光輝普照,萬世不竭,正在於它的蜿蜒九派,先後層接;經子相隨,善繼善述;文章輯載,綿歷不絕,文字的功勞毋容置疑。

母系族落的解體,父系家庭的形成,是歷史的必然。人類歷史,鏍旋式地漸進,必將迎來母系回歸的曙光。這是後話。

夏的大義與“華”一樣,千年端履,遠超它的筆墨文本,正如余秋雨先生所言:“一個漢字,千百年書寫著一種九州共仰的人格理想”(《中國文脈》)。