奔( )

)

甲骨文合集13764,殷![]() (奔)亡疾。

(奔)亡疾。

按: 甲骨文从㫃、 止。

甲骨文合集301,殷

貞昔乙酉箙![]() (奔)

(奔)![]() 。

。

甲骨文合集34076,殷

箙![]() (奔)又疾。

(奔)又疾。

殷墟花園莊東地甲骨295,殷

不![]() (奔)馬。

(奔)馬。

按: 增从彳。

甲骨文合集21482,殷

貞余丙示![]() (奔)于正。

(奔)于正。

按: 从㫃、 正。

榮作周公簋,殷周金文集成4241,西周早期

克奔![]() (走)

(走)![]() (上下)帝無冬(終)令

(上下)帝無冬(終)令![]() (于)有周。

(于)有周。

大盂鼎,殷周金文集成2837,西周早期

亯(享)奔𣥚(走)。

![]() 簋, 殷周金文集成4322, 西周中期

簋, 殷周金文集成4322, 西周中期![]()

![]() (率)有

(率)有![]() (司)師氏奔追

(司)師氏奔追![]() 戎于

戎于![]() 林。

林。

按: 增从彳。

石鼓文·田車

又𣃵其□𧾭(奔)。

按: 从三“夭”、二“止”。左下殘缺之處可能也是“止”。

石鼓文·霝雨

其奔其![]() (敔)。

(敔)。

中山王![]() 鼎,殷周金文集成2840,戰國晚期

鼎,殷周金文集成2840,戰國晚期

𫊣(吾)老![]() (賙)奔𣥚(走)不𦔻(聽)命。

(賙)奔𣥚(走)不𦔻(聽)命。

古璽彙編3693,戰國

□犇(奔)隹鉨。

包山楚簡·文書6,戰國

犇(奔)得受之。

按: 从三“牛”。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問132,戰國至秦

已犇(奔)。

銀雀山漢墓竹簡·孫子兵法98,西漢

奔走陳兵者。

居延新簡EPT65.26B,西漢𨼾長嚴立犇(奔)走。

晉皇帝三臨辟雍皇太子再莅盛德頌陽,晉

是以髦士駿奔,華夏嚮臻。

穆纂墓誌,北魏

武逐雲奔。

竇泰墓誌,北齊

武皇奔車起慟。

張禮墓誌,隋

奔箭難留。

宫官司設墓誌,唐

驚浪雷犇(奔)。

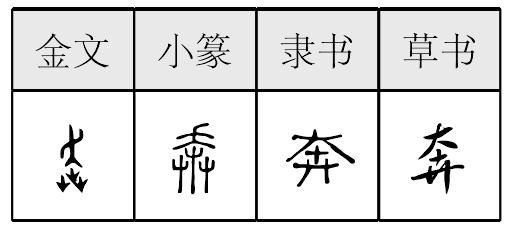

《説文》:“奔,走也。从夭,賁省聲。與走同意,俱从夭。”

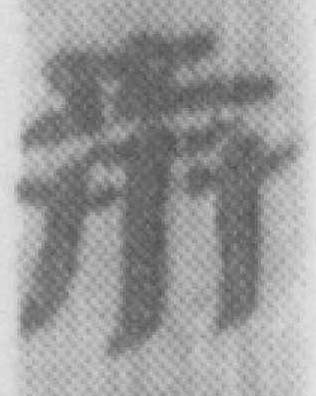

金文字形从“夭”、三“止”會意。“夭”象人奔跑時雙手上下揮動,三“止”表示奔跑迅速。故此字會意爲奔跑。“止”訛變與“屮”同形,故許慎以爲“賁省聲”。楷書中“夭”皆寫作“大”。

實物文字又有从三牛之形體“犇”,即“奔”字異構。根據《玉篇》等字書的解釋,“犇”字的意思是牛受驚奔走。從實物文字材料來看,這一形體出現很早。

奔

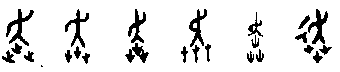

奔,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

甲骨文从止从㫃 (yǎn),㫃亦聲。“止”,足也, 作爲意符, 从止多表示與行走相關的行爲動作。第四字形增“彳”(chì)作意符,“彳”與“止”組合即爲 “辵”(chuò),从止从彳與从辵表意相同。“㫃”本象古代旗幟頂部下垂的飄帶, 當是“旂” 的初文, 這裏表示軍旅。姚萱認爲,“㫃”下加 “止”,表示追逐 (敵方)軍隊。金文前二字形與甲骨文第一字形相同。第三字形以下另起爐灶,在簡寫的古 “走” 字下加三 “止” 表示奔跑疾速,比 “走” 更快。但 “止”多訛作 “中”(c hè)形, 故三 “止”譌爲 “芔”, “芔” 即“卉”,兼表聲。《説文》依从芔之形解釋爲从賁省形而得聲, 故文獻 “賁” 或通 “奔”。後世多以从三 “牛” 的 “犇”作爲 “奔”的異體,是新的會意字。第五字形增意符 “彳”。石鼓文以三個“走” 字并列會意,更是别出心裁。“奔” 在文獻中或用快跑、追逐、逃亡、奔走效力等義。讀去聲有投靠、竭力做事義。卜辭或用追逐義。銘文多用奔赴、奔走效力義。提示: 本字條對甲骨文及金文前二字形的釋讀吸收了甲骨文和金文的最新研究成果,如《新甲骨文編 (增訂本)》《甲骨文常用字字典》以及有關論文,不代表學術界普遍接受的意見,比如就有學者釋此字爲 “旋”。又,《新甲骨文編(增訂本)》“奔”字條收 字,姚萱認爲,

字,姚萱認爲,  是 “奔”的異體,从止,㫃聲,而

是 “奔”的異體,从止,㫃聲,而 與

與 的用法與字形皆不同,當非一字。

的用法與字形皆不同,當非一字。

秦簡牘文作

,古隸典型。參見493.走字條。

,古隸典型。參見493.走字條。

奔★常◎常

表意,金文、小篆上象前后摆臂飞跑的人形,下从三止,止即脚趾,本义读bēn,快跑(一说本义表示奔走如飞),引申为打了败仗而逃跑、女子私自与男子结合等;又读bèn,引申为直接前往、接近、为某种目的而尽力去做等。

【辨析】

❶以“奔”作音符构成的形声字一般读bēn:锛。

❷奔/行/走/跑 见578页“走”。

贲·奔bēn·bēn

金文“奔”为会意字,上为一个人(即“大”)甩开膀子,下面是三个脚印,表示比“走”还快。古人走路,由快而慢,可分为跑、奔、走、趋、步、行。“贲”是形声字,以“奔”为声(省去大),“贝”为形。通“奔”。以“贲”为声符的字有:

pēn

喷(喷发)

fen

阳平:墳(简化为“坟”,坟墓)

濆(水边;另读pēn,同“喷”)

去声:愤(愤怒)

偾(败也,坏也,“偾军之将”)

鲼(一种热带海鱼)

相关链接

“贲”,另读bì,小篆上讹变为三个“屮”(卉,花卉)表意,以“贝”为声符,意为装饰美丽。《说文》:“贲,饰也。”《尚书·禹贡》有“岛夷卉服”之说,《离骚》中的屈原也曾“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,用花花草草修饰自己。

奔 (bēn)

(bēn)

从夭,卉聲。

【按】奔,金文作 ,象人狂奔之形。《説文》:“走也。”即跑。

,象人狂奔之形。《説文》:“走也。”即跑。

奔.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶bēn

隶bēn

【析形】会意字。金文字形上像一个甩臂奔走的人,下从三止,止即趾,表示脚,会三步并作两步奔跑之义。小篆止旁讹作屮旁,人形讹变作夭旁,变成从夭、从卉。隶、楷字形,上从大,下从卉。

【释义】《说文》:“走也。与走同意,俱从夭。”本义为奔跑。引申为逃亡、逃跑。由本义又可引申为私奔,指古代女子不依正常礼节而与男子结合。逃亡、逃跑、私奔都有急切离开之义,故以“奔”表示。[奔走相告]奔跑着递相传告,形容把消息迅速传开。

【shape analysis】It is the associative character.In Bronze Inscriptions,the upper part is like a running person and the lower parts are three止(feet).In Small Seal script,the part 止 was changed erroneously into屮 and the running person was changed erroneously into夭.This shape was followed in Official script and Regular script,the upper part of which is 大(dà),and the lower part is 卉.

【original meaning】Running.

*奔pwən

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 走也。 从夭,卉聲。與走同意,俱从夭。(十篇下)

, 走也。 从夭,卉聲。與走同意,俱从夭。(十篇下)

兩手上下擺動快速奔跑,腳步快,看似多腳的樣子。

奔

(8画)

❶bēn[犇]

❷bèn[逩]![]()

【提示】在异体字整理前,“奔” 在读bēn时,除了作姓氏外,都可写作“犇”; “奔” 在读bèn时,都可写作 “逩”; “奔” 在任何情况下,都可写作“ ”。 卉, 下面的

”。 卉, 下面的 , 是一横、一撇、一竖,不是一横两竖; 位于字或部件上面时,第四笔的竖撇改成竖。

, 是一横、一撇、一竖,不是一横两竖; 位于字或部件上面时,第四笔的竖撇改成竖。

*奔〔嘸 犇〕bēn

8画 大部

(1) 快跑;急驰: ~跑|~驰|飞~|狂~|~涌|~泻。

(2) 逃跑;流亡: ~逃|东~西窜。

(3) 赶忙办急事: ~丧(sāng)。

另见bèn(18页);“犇”另见bēn(17页)。

*奔〔嘸逩〕bèn

8画 大部

(1) 走向;投向: 投~|直~目的地。

(2) 介词。朝;向: ~这边看|~工地去。

(3) 副词。年纪接近: 两口子都是~六十的人了。

(4) 为办成某事而到处活动: ~火车票。

另见bēn(17页)。