妻匿(若) 女为悦己者容

“妻” 与它的衍生字 “凄” 一样,命蹇时乖,处境凄惨。无论是什么时代,也无论走到什么地方,它的身后或头上总有一只或两只手在掌握着自己。因为它产生的时代是男女平等远离的时代,对于妻自然和今天大不一样。

现在说一说有关生殖角色的几个字。

日月穿梭、星转斗移,不知经历了多少个春夏寒暑,世上的事情竟发生了天翻地覆的变化,女人的处境一落千丈。女人早已失去了主宰部族群落的权力,她不再是想象中母亲或祖母领着自己一大群孩子,像赶着羊群在黄昏的牧野中移动; 她也不再像当年那样,自由选择男人,在夜幕降临时可以邀约男人来她住地幽会,这时的她与丈夫以外的任何男子接触,都要受到严格的种种限制; 如今她在家庭没有了当年在部落中那种叱咤风云的威风,而仅仅是生殖子息、使父系宗法制度的家庭传宗接代、后继有人; 她不再是当年备受族落群体敬重的“母”,而是家庭中受人以执的“妻”。有关“妻”的形成,恩格斯在《家庭·私有制和国家的起源》 中指出: “个体婚制在历史上决不是作为男女之间的和好而出现的,更不是作为这种和好的最高形式而出现。恰好相反,它是作为女性被男性奴役,作为整个史前时代所未有的两性冲突的宣告而出现的。”; “母权制的被推翻,乃是女性的具有世界历史意义的失败。丈夫在家中也掌握了权柄,而妻子则被贬低、被奴役,变成丈夫淫欲的奴隶,变成生孩子的简单工具了。”; “为了保证妻子的贞操,从而保证子女出自一定的父亲,妻子便落在丈夫的绝对权力之下了; 即使打死了她,那也不过是行使他的权利罢了。”在封建社会制度下,“妻”是“幼从父兄,嫁从夫,夫死从子”的妇人(礼记·郊特牲)。

“妻”字的造出,无疑是父系社会确立、偶婚制的家庭出现以后的事。“妻”是对“夫”而言的。在王权父系家长制的奴隶社会与封建社会的家庭里,妻主要是以生殖为主的性角色出现的,在家庭普遍的浓厚的生殖欲望与慰悦欲望笼罩下的夫妻生活便产生了“若”、“匿”等一系列体现角色的汉字来。

在等级森严的封建宗法制度下,男性配偶的称谓是有严格区别的,《礼记》规定“庶人曰妻”。帝王的第一个老婆称“后”,诸侯的正式配偶称“夫人”。“妻”与它的衍生字“凄”一样,命蹇时乖,处境凄惨。无论是什么时代,也无论走到什么地方,它的身后或头上总有一只或两只手在掌握着自己。因为它产生的时代是男女平等远离的时代,对于妻自然和今天大不一样。

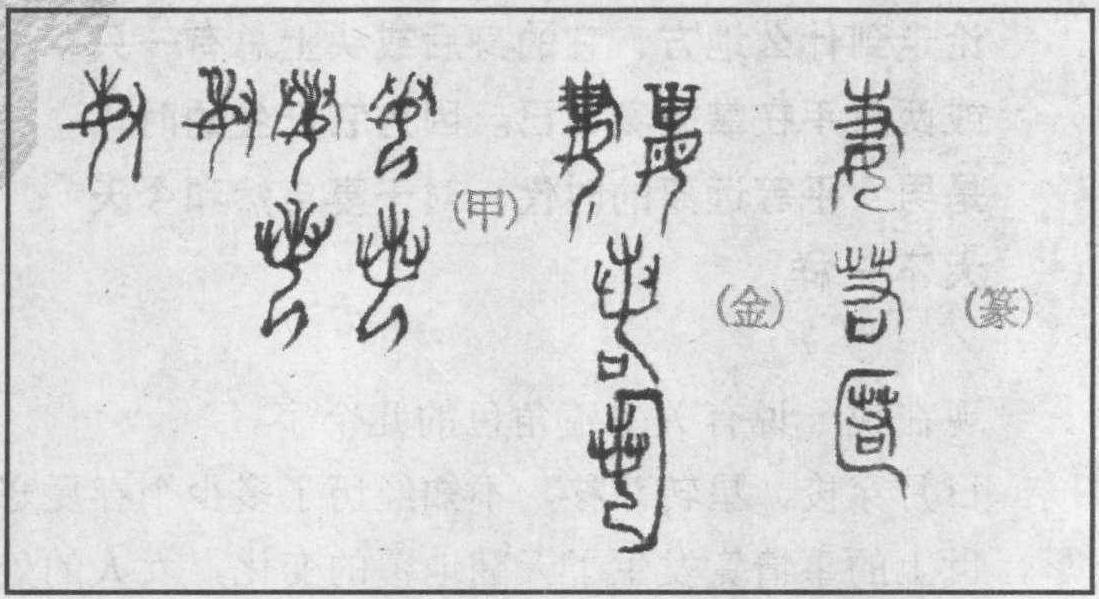

甲骨文一款的 “妻”,从 “屮” 从 “又” 从“女”,为会意字。“屮”寓意为生,是女性的标意符号,“女”上之“屮”是生殖女性的标意,“又”是手的标意符号,三形综合应会意为: 在生殖女性的身后有一只执拿她的大手。二款的“妻”,将原来的“屮”变作散乱的头发形状,不仅被人在后边执拿着,而且还表现出一副十分狼狈的状态。三款的“妻”,在十分狼狈的情况之下,散乱的头发旁边又增加了一只手,似乎被人双手揪着头发不放,雪上加霜。四款的“妻”,虽然将散乱的头发与不堪的狼狈之相被省掉了,但这一跽坐之“女” 头上那一双左右的大手依然存在。“妻”,殷卜用作配偶,“于祖乙妻”、“子雍其御王于丁妻妣己”,“妻姌” 也作“妇姌”。有时也借作天象的用词 “霁”,“癸巳卜,夬贞: 曰若兹妻惟年祸”,这里的 “妻” 是雨过天晴的意思。

金文一款的“妻”,从“屮”从“女”从“又”,与甲骨文一款的构形相似,所不同的是将“又”(手)掺入屮形之中,“女”的臀部之下增加了一小点,这些都是给人以动态的感觉。二款的“妻”,将“又”掺入屮形之状,讹变为“甾”,甾从“囟”而来,是人头颅的衍生字。还给“女”的胸部增加两点,标意为“母”,这时的妻似乎也是有头有脸的母亲。小篆的“妻”,好像又恢复了甲骨文一款和金文一款的形体,不过“又”(手),既不在“女”的身后,又不是掺合于“屮”形之中,“屮”与“女”之间仍旧插入一只大手。楷书的“妻”,从“女”从“一”从“又”,“一”在“女”上,是绾头插簪的成年女性的标意,“又”(手)在其中,是手握脖子之象。几千年了,看来这“妻”永远是摆脱不了自称“只管一丈” 的男性约束。

妻的本意是受絷于人的女性。《说文》: “妻,妇与夫齐者也。”许慎在这里对“妻”作为夫的性伙伴是作了理想化的开明解释。其实,在王权父系的社会形态下,无论是奴隶社会、封建社会乃至半封建半殖民地的旧中国,从来的“妻”都未与夫“齐”过。当然,这里也不排除许老先生是以隐语廋词对夫妻之事作了一些回避性的想象之说。而从以“妻”所组构的汉字来看,只要你细细品味一番,从中也不难看出许慎之说不无道理。

凄: 从“冰”从妻,妻也声,形声兼会意字。“妻”应给丈夫以温暖; 否则,如“凄”所示,一切悲剧将有可能从这里发生。

棲: 今作栖,从木从妻,妻也声,形声兼会意字。木撑的、那怕是茅庵草舍,只因有妻相伴,都是丈夫居住歇息的好地方。

緀: 从“糸”从妻,妻也声,形声兼会意字。文采貌。《说文》:“帛文貌。〖诗〗曰‘緀兮斐兮,成是贝锦’”。是说妻子给丈夫做的针线活,无论针黹如何,丈夫穿在身上就好像是绣有文彩的宝物。

萋: 从“草”从妻,妻也声,形声兼会意字。“草”在“妻”上,在丈夫的眼里,妻子的秀发像茂盛的青草,唐代诗人崔颢《黄鹤楼》就有“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲” 的佳句。

淒: 云雨起貌,《说文》: “淒,云雨起也。从水妻声。”形声兼会意字。古人将男女性爱比作云雨,妻水相构,男女之欢。

霋: 今作霁,从“雨”从妻,妻也声,形声兼会意字。与妻一番云腾雨雾之后,必是雨 (语) 过天晴(情)。

匿,从“若”而来,与“妻”有关,因此还得先从“若” 字说起。

甲骨文一款的“若”,像一跽坐的女人,双手举于头上在梳理她的散发,为象形字。二款的“若”,臀部的曲线被拉直,与散乱的头发一起简作“屮”,“屮”也是女性的标意符号,在这里可以会意为这一女性正在梳妆打扮。“若”是喏、诺的初字,“喏”,叹词,表示让别人注意自己所指示的事物;“诺”,是定语,是答应、允许的意思。司马迁在《报任安书》中引句古语“士为知己者用,女为悦己者容”这是说女人的梳妆打扮是为了讨好喜欢自己的男人。可是,女人在什么情况下才会为喜欢自己的人而作打扮呢?当然是在对男人的要求答应以后。“若”在这里有两层意思: 一是答应你的要求,二是“喏! 打扮得怎么样?欣赏吧! ”“若”或也是女性既允许了男人的要求,便作出拔取头簪的动作。《经法·名理》: “若者,言之符也,己言之绝也,不若不信,则知大惑矣,己若必信,则处于度之内也。”若,是一言九鼎。

因为“若”是答应、允许,故有“顺从”之意,《诗经·大雅·烝民》: “天子是若,明命使赋。”是说天子顺应了天意选择了贤人来治理国家。“若”,殷卜用作吉祥、善美之意,“帚好亡不若”,“不若”即不祥,是说商王武丁之妻妇好不会遇到不祥的事。也用作“顺”,“……若凤”即顺风。也用为“诺”,“王乍邑,帝若”,是说商王在作这个地方给先王神灵有承诺。“若”后来多用作代词、连词、助词等,造字者采取增加形符另造形声字“喏”、“诺”以代替“若”原来的两个用意。金文的 “若”,跽坐之形趋于消失,增加形符 “口”,“口”是答应、允诺的标意符号。随着人们生活内容和语言的不断丰富,原来的表音、表意用字更显匮乏,到金文时从“若”字中又衍生出了一个“匿”字来。

金文的“匿”,从若,从匚,匚也声,为形声兼会意字。“匚”(音西xi)《说文》:“匚,邪徯,有所夹藏也。”是说“匚”有掩藏意,“匿”就是用“匚”将“若”藏了起来。“匿”乃尼之借音,“尼”《说文》: “从后进也”,说的是一种性交姿势,“暱”是昵的异体字,“日”为动词,“日”、“匿” 相构即体现了 “昵” 的本意。

“若”的原本之意是女性对于男性性要求的一种应允并对自己所应允的事作出的一种顺从的反应。是男女间不愿说、不好说、不可说、不能说,或也是说不清道不明的一些羞于说出的事,故用“匿”以隐藏,不让人或不必让人知道。“若”又是男女之间所发生的十分自然的事,但要合乎情理,顺从自然,人为地用尽“心”思,勉强行事必然落个挑逗、招“惹”是非之嫌。“匿”,也一样,人家不愿说、不好说、不可说、不能说的事,已经隐藏起来,你存“心”要知道,便违反了“不窥密,不旁狎,不道旧故,不戏色”(礼记·少仪)的古训。那就用“慝”这一顶帽子扣你了: 首先这是恶念,再说就是邪恶,所造成的后果将无异于一场灾害。

日月继续穿梭,星斗依然转移,不知又过了几千个春夏时日,随着家庭的解体,母亲又夺回了她曾经失去其的权力。这时候“妻”的原本意义消失了,“若”也将失去其应有的重量,对“匿”存在的必要性人们也会产生怀疑。那时候的情况或许更美好。

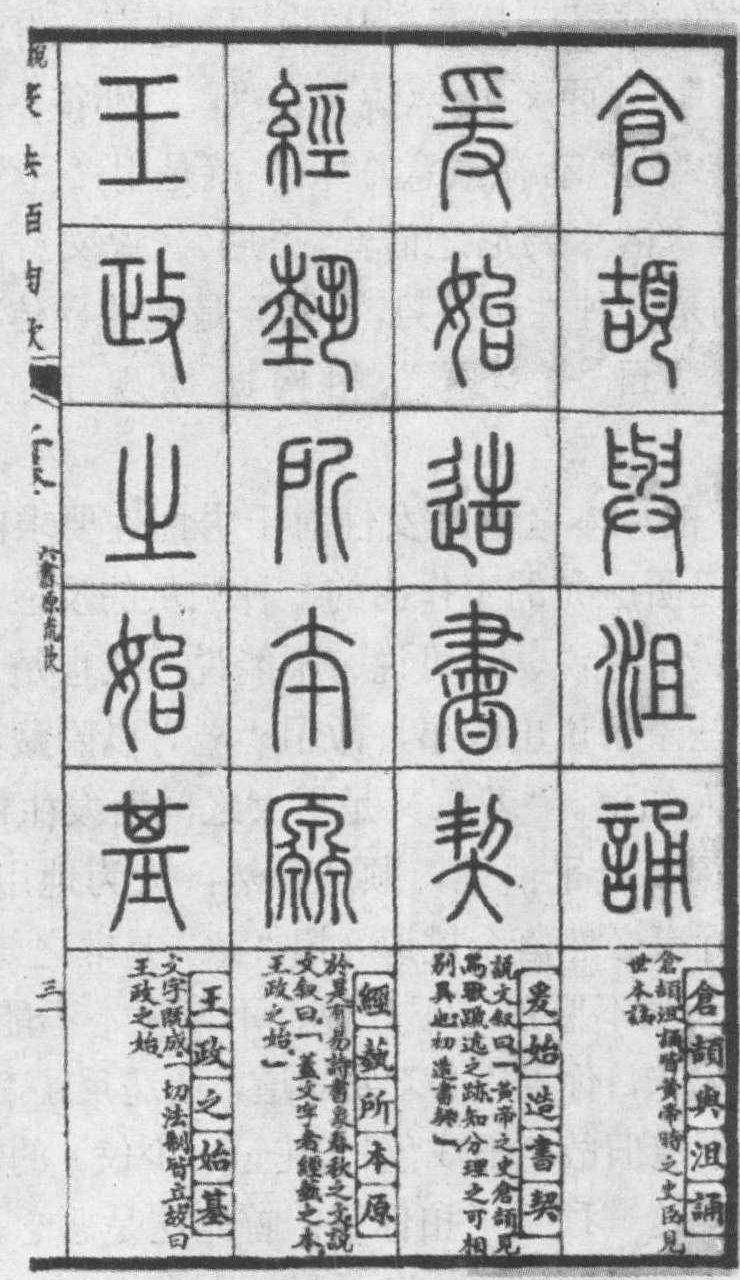

到小篆时,汉字已经是相当系统和成熟的文字了。(选自《说文大字典》)