一、判斷字形演變的方向

釋讀古代文獻是研究古代歷史與社會的首要工作。不能辨識文字,就不能明了文義,根本就不能作進一步的研究。文字在使用的過程中,受到許多因素的影響而使外形及結構發生變化。唐蘭曾就繪畫、契刻、書寫、印刷、行款、形式、結構、筆畫、趨簡、好繁、尚同、別異、致用、美觀、創新、復古、殽混、錯誤、改易、是正、淘汰、選擇等各因素加以探討❶。這些因素致使古今的字形形成非常大的差異,有時是面目全非。即使今日文字已標準化,排印印刷品的字型有一定的範本,其傳播也是無遠弗屆,可到達每一個角落,但還是無法完全防止字形發生變化。人們或在公開的文字,或在私底下的記錄,為求書寫的方便而簡化某些字的寫法是很常見的。認識一個字的原形或較早形象,不但有助於辨識古文字,如上文所談,也對創意的探討有助益。故如何分辨古今不同階段的兩個字形是同一個字,就成了文字學研究的重要內容,幾乎講授文字學的課程都包含這個內容。

文字的演變不外是因為自然與人為兩個因素。自然的演變是無意識而逐漸的,比較多體勢上的變化。但演變到了某種程度,也可能產生劇烈的變化而難以追查其源流。人為的改變是有意的,或為別嫌,或因歸類,或順應新環境、新思想而改造,比較多結構上的差異,它對探求字形的演變以及創意,都有較大的阻力,需要借助其他的材料才易辨明。

如果明白了文字的一般演化規律,對一個字的前後字形的變化,不但比較容易把握,也能明白其演變的途徑與原因,就可以依演化的規律來推斷某字較早的形象甚至是原形,或認定兩種字形是一字的異體。這不但有助於辨識古文字,也對文字創意的探討有所助益。故如何分辨古今不同階段的字形是同一個字,其演變的趨向為何,就成了文字學研究的重要內容之一。

各家對於字形的繁化、簡化、偏旁的代換等等現象常作詳細的分析與歸納。但在討論兩個字形之間的前後關係時,似乎都沒有著重討論或考慮到,到底是根據何種原則、理由或條例,導致判定字形是由甲形變成乙形,而非由乙形變成甲形的結論。每一個字的演變,常有各自的背景、原因與途徑,總的情形非常複雜,但也有一些常態、一些例外,不能任由主觀設定。如果能依據幾個原則作綜合性的探討,以之觀察兩個字或一群字形之間的演變方向,應該是有所助益的。以下就思考所及,就其較重要的原則,分項略加探討。

(一)字的時代性

事物的演變是時間流動所造成的,字形的演變也不例外。字形演變的方向當然也是由早而晚,故一般的情形是出現於較早的字形應該代表比較早期的形式。不過,字形演變的過程,不但可能歷時甚長,而且也不是單向前進。我們今日收集到的文字資料不見得周全,可能不真正反映全部實際的字形演變情況。

從甲骨文到小篆之間的字形演變現象看,不但同時有異體並存,難以辨明何者較早。有時還有為了某種目的而書寫較早期字形的現象,即後代文獻上的字形有可能反而保持較前代字形為早的現象。甲骨文已經是相當成熟的文字,一定有比之更早、更原始的字形存在,故甲骨第一期的字形也不是最早的字形。再者,西周銅器的年代,在時間上要較甲骨文為遲。但其上的所謂族徽文字或稱為記名金文,字形往往要較一般甲骨文的字形看起來原始、寫實些,故不少學者以為它們保留更早的傳統。這說明以字形所在文獻的年代作為字形演變方向的依據,並不是絕對的。書寫較早時代字形的風氣,從商代到小篆的時代,一直不斷地發生。略舉數例於下,以示反復的變化並不是非常罕見的。

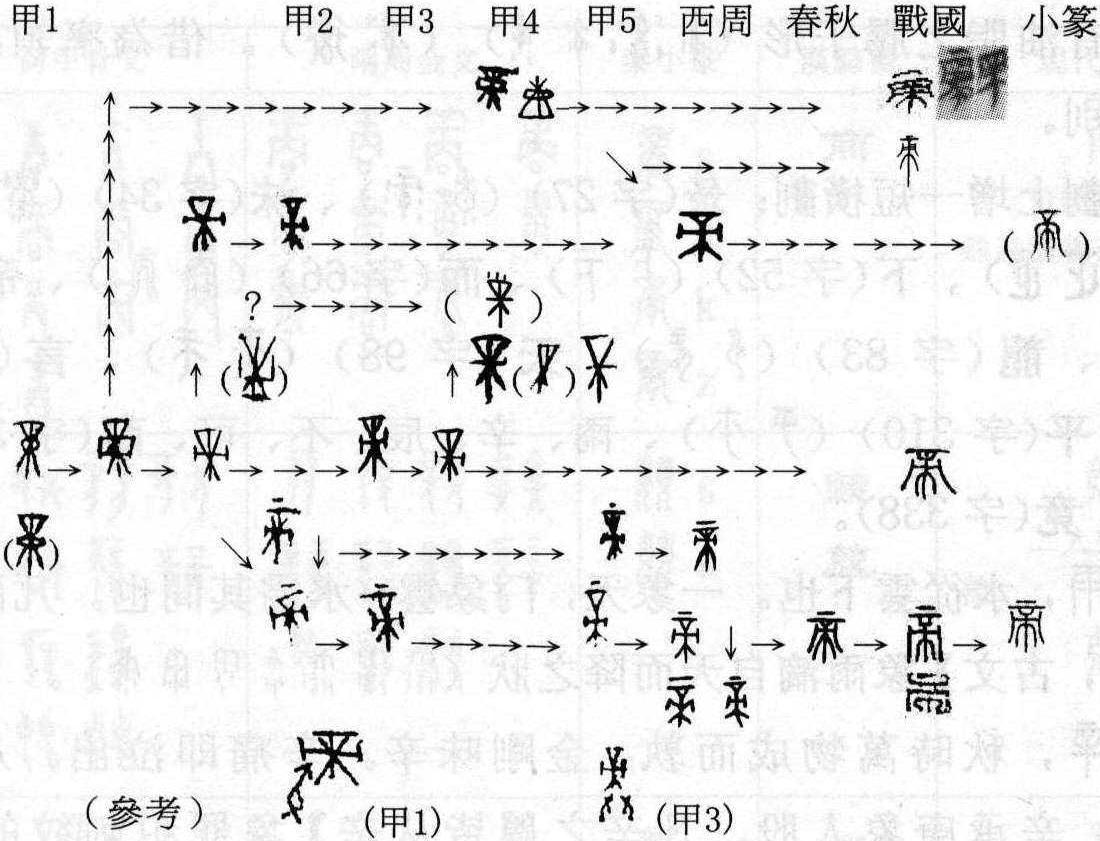

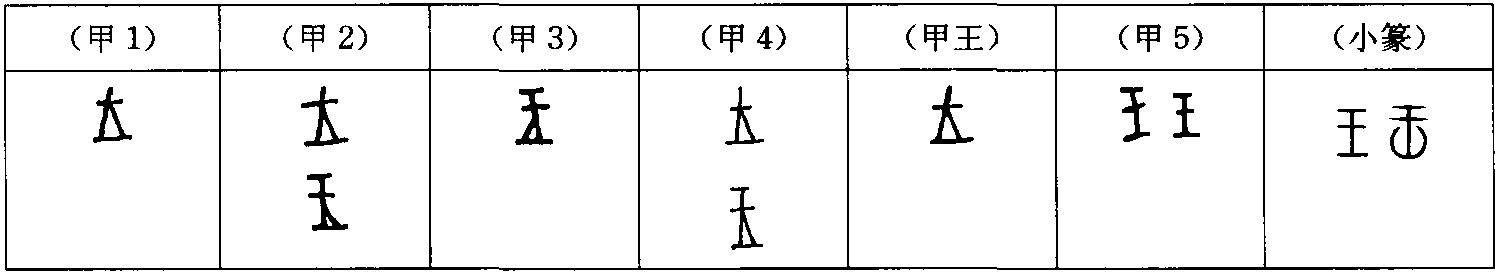

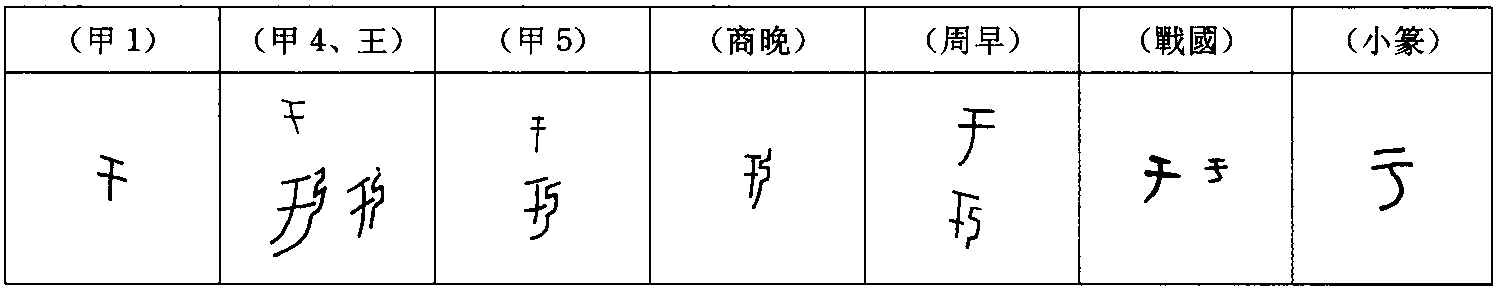

王字(字312),是個帽子的形象。甲骨文第一期時作一個三角形上一橫,第二期時除延續此形外,還有在最上加一短橫,那是常見的字形演變規律,第三期同形,第四期時部分延續此形,大多數就棄此短橫,恢復第一期的字形,第五期又恢復加一短橫,並且三角形也合成一豎,終成小篆的王字。

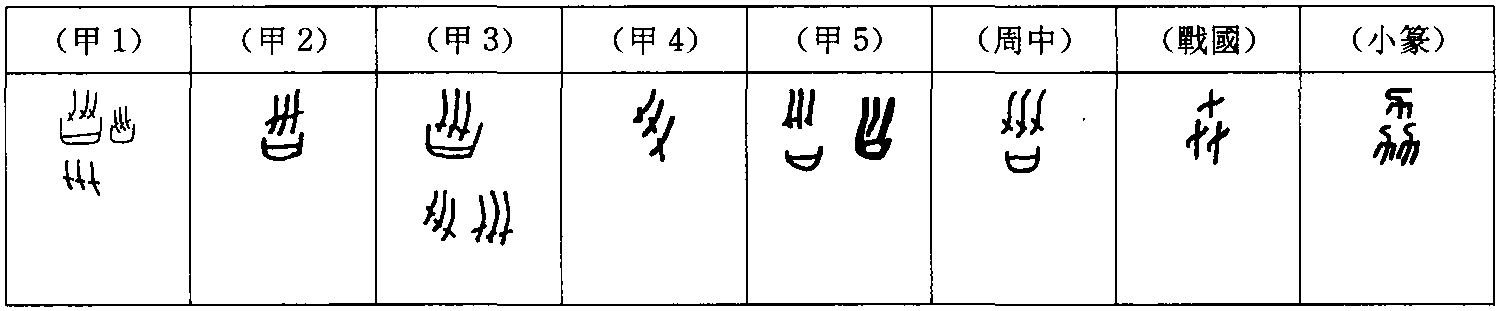

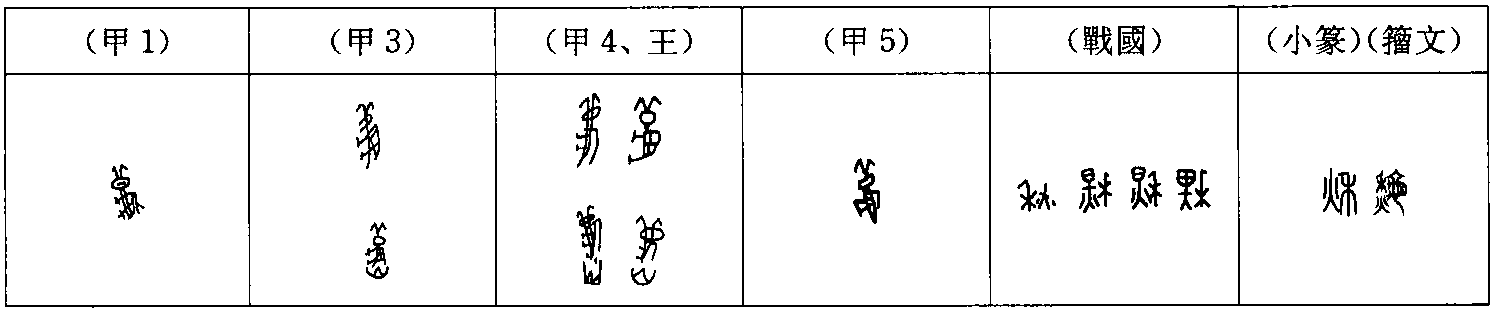

協字(字166),第一期時作三把並列的力在一凵或口之上,表現多人用挖土的工具共同協力挖掘深坑之意。此期也有省略深坑的部分,第二期以前以第一形為多,第三期兩形並見,第四期使用省略之形,第五期偶見省略深坑的字形,絕大多數又恢復早先的有深坑的寫法。但是到了戰國時代,深坑的部分又再被省略,三力也被安排成定式的三角形相疊。

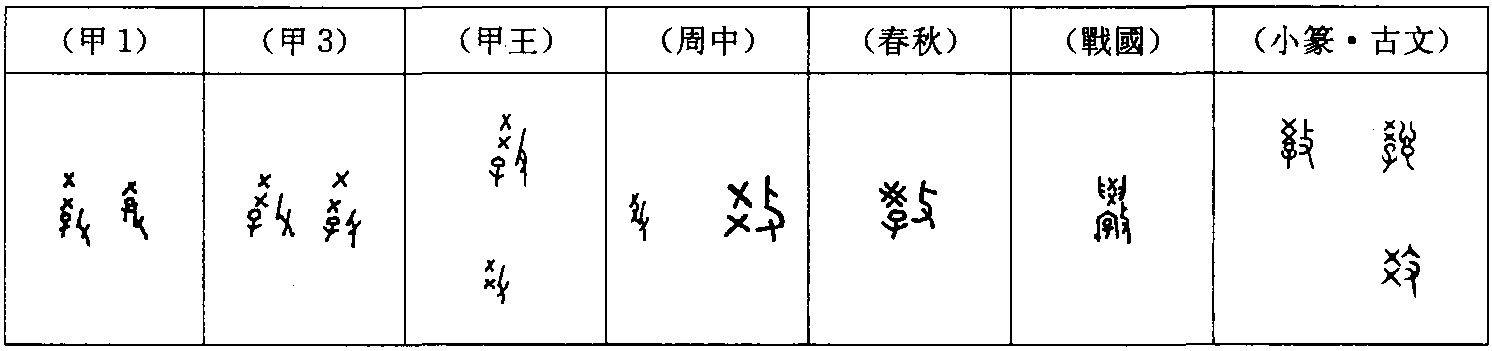

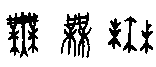

教字(字235),甲骨第一期作手持棍教小孩學習打繩結的技術,第三期除此形外,出現省略小孩,作手持棍與繩結之形,王族卜辭亦同。西周時期目前只見省略之形,春秋時代又回到有子之形,同時又多出以雙手打結的字形。小篆教字則採用以手持棍棒威嚇小孩學打繩結之形。與教的字形和意義有關的學字(字65), 可能最先作雙繩結形 (

, 後加屋 (

, 後加屋 ( ), 表明施用繩結之處所。 再加雙手 (

), 表明施用繩結之處所。 再加雙手 ( ), 把打結的動作也表現出來。 到了周初, 屋下加子 (

), 把打結的動作也表現出來。 到了周初, 屋下加子 ( ), 表明學習者的身份是小孩, 又有一形更加上手持杖加以管教 (

), 表明學習者的身份是小孩, 又有一形更加上手持杖加以管教 ( )。 此兩繁形並行至戰國時代, 《說文》學字首列持杖管教之形,而以沒有持杖的字形為小篆。

)。 此兩繁形並行至戰國時代, 《說文》學字首列持杖管教之形,而以沒有持杖的字形為小篆。

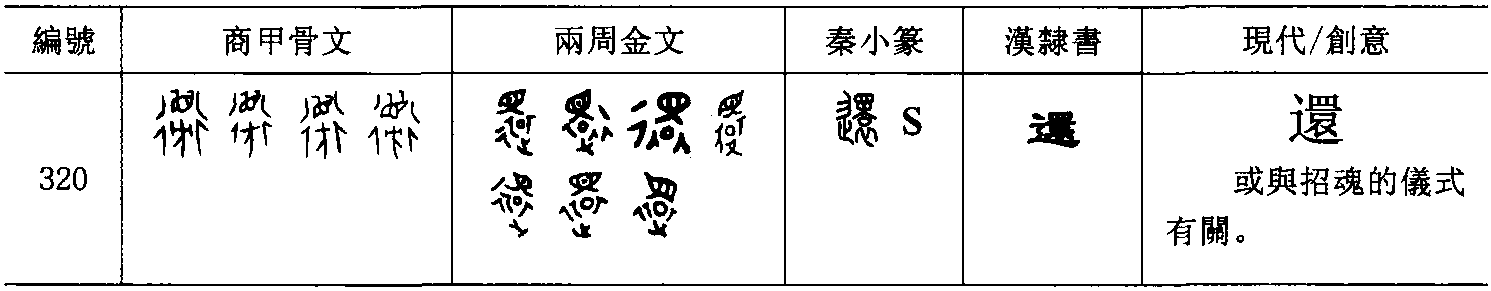

還字(字320)【

,復也。从辵,瞏聲】,甲骨字形的創意不詳,也許與以衣服或在行道招魂的儀式有關,原作行道之中有眉及方,另一形作行道之旁有衣與目。西周金文,第二形的衣中增一圓圈以表示頭部(或以為是聲符),但到了戰國楚簡,很多含有環字部件的字又恢復無圓圈的字形。小篆再恢復有圓圈的字形。

,復也。从辵,瞏聲】,甲骨字形的創意不詳,也許與以衣服或在行道招魂的儀式有關,原作行道之中有眉及方,另一形作行道之旁有衣與目。西周金文,第二形的衣中增一圓圈以表示頭部(或以為是聲符),但到了戰國楚簡,很多含有環字部件的字又恢復無圓圈的字形。小篆再恢復有圓圈的字形。

從上舉諸例,可見從商到秦代,改變習慣而使用前代字形的現象並不是非常罕見的,因此不能輕易以字形出現的文獻年代早晚為唯一的依據,去決定何者是較早的字形。如果沒有一個字較完整的演變歷史,只根據某片段或只就兩個字形加以論斷,就可能有以偏概全的錯誤發生。顯然,時代的前後並非是判定演變方向的絕對準則。如果沒有甲骨文以來某個字形較完整的演變過程,就很難輕易地看出,出現於時代較晚的字形到底是省簡(或繁化),還是使用較前代字形的結果。

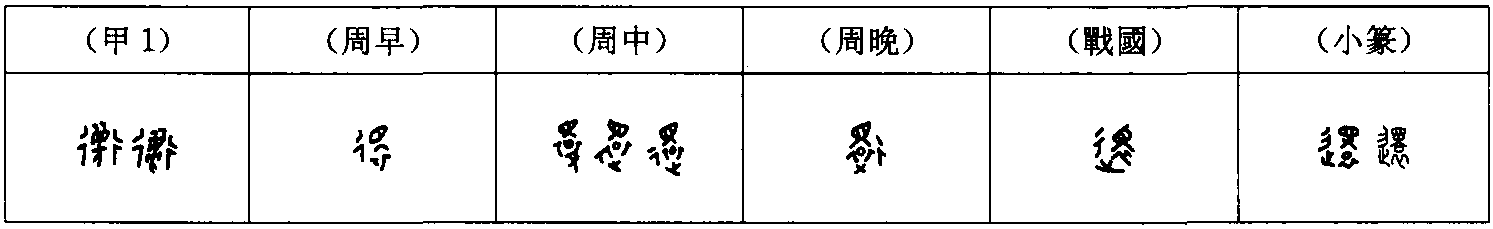

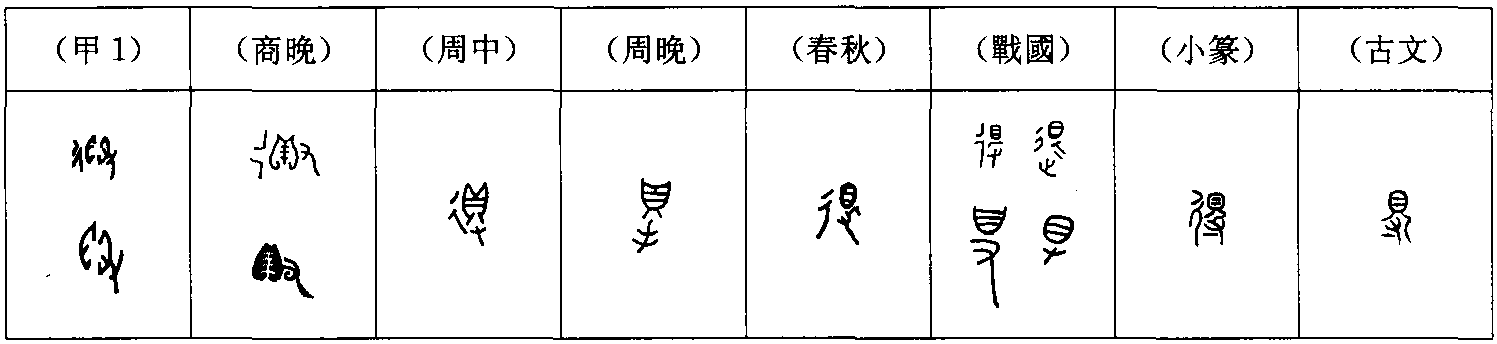

就算甲骨文是最早的文獻,表現字的最早形態。但因甲骨文自第一期起就經常有兩形并存的現象,如得字(字286)從第一期起,絕大多數作手持一海貝之形,偶見作多一行道之形。兩周時代也是兩形並行,小篆才選擇有行道的為正體,沒有行道的為古文,這也是難以單以年代的條件確定何者為原始字形的例子。如果從創意的觀點看,於行道拾得海貝而得利的創意要較沒有行道的清楚些,商代銅器銘文也有於行道拾得海貝的得字 (

),其貝的部分較之甲骨文上的要寫實得多,所以可能是承繼較早的字形。

),其貝的部分較之甲骨文上的要寫實得多,所以可能是承繼較早的字形。

還有上述的協字(字166), 也是第一期就兩形並見 (

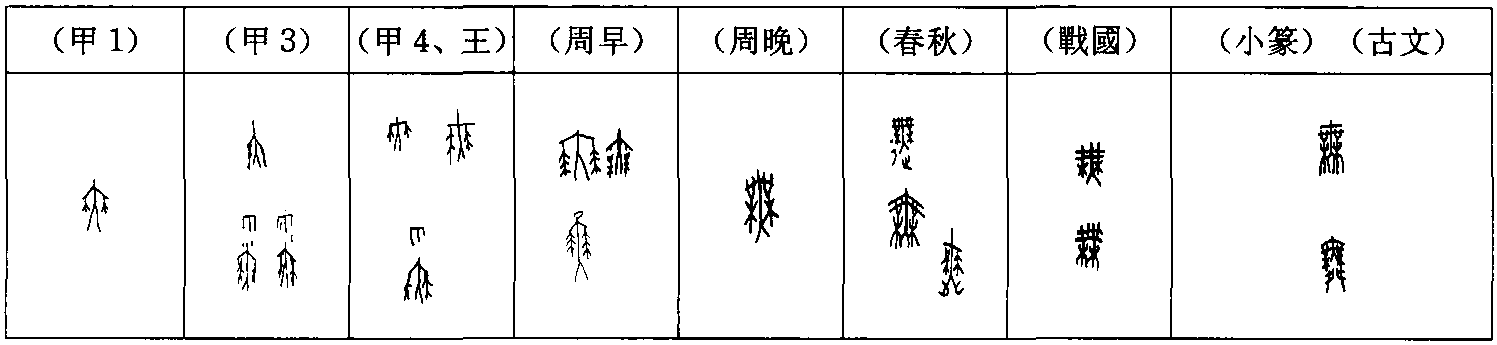

)。 又如農字(字44) 《說文》的小篆字形見於西周晚期,籀文字形見於春秋時代 (

)。 又如農字(字44) 《說文》的小篆字形見於西周晚期,籀文字形見於春秋時代 ( ), 而所列的从林从辰的古文 (

), 而所列的从林从辰的古文 ( )卻見於甲骨而不見於金文。《說文》所收的古文,一般認為是戰國時代東方六國的文字,但它所保留的字形卻有呈現更古的商代的形式,可見,單以年代的條件決定字形演進方向,常會不得其實。同樣的,上述教字(字235),《說文》所舉的古文,其結構也作見於甲骨及西周的形式,而非戰國時代常見的形式。因此,有必要再參考其他的條件,才可能比較有把握地推斷某兩個特定字形之間的演進方向為何。

)卻見於甲骨而不見於金文。《說文》所收的古文,一般認為是戰國時代東方六國的文字,但它所保留的字形卻有呈現更古的商代的形式,可見,單以年代的條件決定字形演進方向,常會不得其實。同樣的,上述教字(字235),《說文》所舉的古文,其結構也作見於甲骨及西周的形式,而非戰國時代常見的形式。因此,有必要再參考其他的條件,才可能比較有把握地推斷某兩個特定字形之間的演進方向為何。(二)文獻的性質

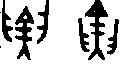

文字的書寫,有時因不同的性質而採用不同的體勢或字形。同是一件銅器上的文字,族徽的部分,一般要較銅器銘文的部分較為繁複而逼真。族徽是代表社區群體的符號,隨意變動不但得不到別人的認同,甚至有可能遭受處罰。日常使用的文字就較沒有這種顧慮,故而較易輕忽或為便利而起變化。族徽文字不是應對日常生活所需,較易保存書寫的傳統。學者也因銅器上的族徽所描寫的物體形象比甲骨文的字還要寫實些,故普遍認為它們要較甲骨文的字形原始。有人在討論字形演變的趨向時,就把它們列在甲骨文之前,也認為文獻時代的早晚不足完全反映字形的繁簡階段,甚至一般的金文銘文,也有不少的字形就寫得比甲骨文更像實物之形。故談到字形演變的趨向時,就常依字形的寫實程度把它們列在甲骨文之前。譬如牧(字283)甲骨文有幾種構形,作手持牧杖驅趕牛隻之狀 (

), 或作手持牧杖驅趕羊之狀 (

), 或作手持牧杖驅趕羊之狀 ( )。 兩形又都另有加一行道 (

)。 兩形又都另有加一行道 ( ),表達為道路之旁的小規模放牧之意。 這四種字形都出現在第一期,如何決定到底是先有牛,或先有羊之字形,以及是省略或增加行道,就成為棘手的問題。在中國古代的遺址,羊的出現雖早於牛,但在有文字時期的主要居住的華北農業區,已是牛多於羊,故牧羊的字形不必早於牧牛。當時也以農耕為主要生活方式,放牧只是農餘的工作,故有行道的字形很可能發展較遲。但現在从牧在亞內的三個族徽符號

),表達為道路之旁的小規模放牧之意。 這四種字形都出現在第一期,如何決定到底是先有牛,或先有羊之字形,以及是省略或增加行道,就成為棘手的問題。在中國古代的遺址,羊的出現雖早於牛,但在有文字時期的主要居住的華北農業區,已是牛多於羊,故牧羊的字形不必早於牧牛。當時也以農耕為主要生活方式,放牧只是農餘的工作,故有行道的字形很可能發展較遲。但現在从牧在亞內的三個族徽符號 、

、 、

、 , 牧都作行道之旁放養牛之形, 大致可決定有行道的字形較正式,沒有行道的是省略的字形。甲骨另有一形於行道放牛之形又加一足,是否與牧為同一字待決,暫不討論。

, 牧都作行道之旁放養牛之形, 大致可決定有行道的字形較正式,沒有行道的是省略的字形。甲骨另有一形於行道放牛之形又加一足,是否與牧為同一字待決,暫不討論。甲骨文因用刀刻在堅硬的甲骨上,較之以毛筆書寫要困難得多,因此寫起來比銅器銘文較不寫實,如圓形的常刻成矩形。但同樣是刻在骨上的,具有展示目的的文字,就有寫得比一般的卜辭更為象形的習慣。如《合》37848 (下圖A)是商王在雞麓捕獲老虎的記錄。該骨是老虎的上膊骨部分,雕刻了繁縟的圖案并嵌鑲綠松石,展示的意味顯然。其上的雞字,作為形符的隹或鳥字就寫得比同屬於第五期的 《合》37363、37470、37471、37472、37494等片上雞字 (下圖B)的隹或鳥要逼真些。

图A

图B

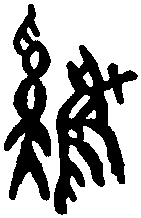

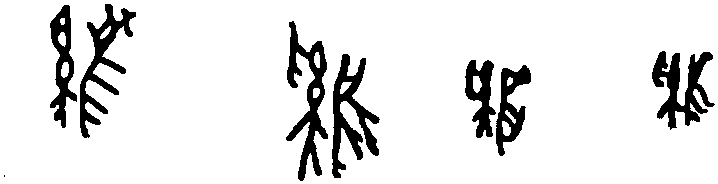

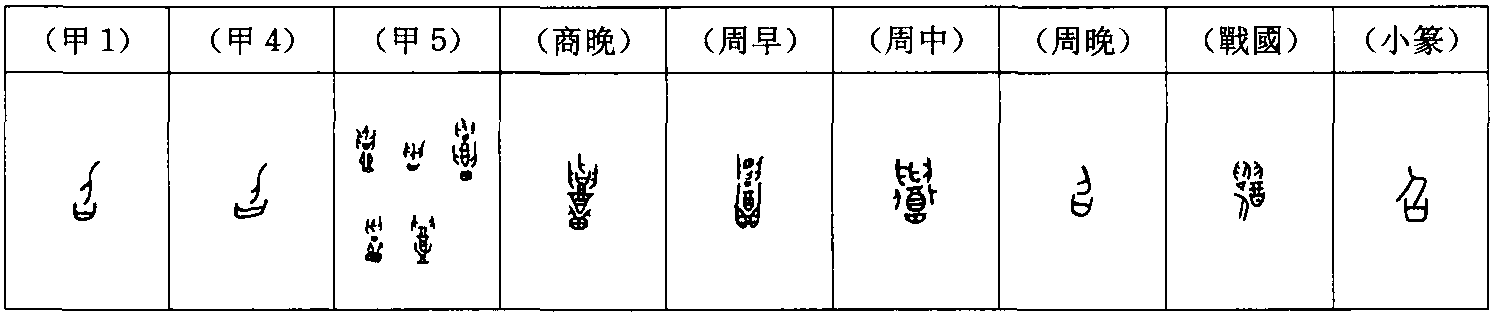

又如于字(字321)【

,於也。 象氣之舒於。 从丂从一。 一者,其氣平也。凡于之屬皆从于】,比照平字(字310)的結構,可能作大型天平式之稱桿形 (

,於也。 象氣之舒於。 从丂从一。 一者,其氣平也。凡于之屬皆从于】,比照平字(字310)的結構,可能作大型天平式之稱桿形 ( )。 此字有繁簡兩形,繁者可能表達為防止因稱重物而斷折,故要以複式捆綁增固之狀表示。《合》 37848以及有同樣具有展示作用的 《佚》 518骨雕,其上的于字都作繁形,而一般卜辭都作簡形。銅器的銘文,早期的以繁式為多,晚期的則以簡式為多。

)。 此字有繁簡兩形,繁者可能表達為防止因稱重物而斷折,故要以複式捆綁增固之狀表示。《合》 37848以及有同樣具有展示作用的 《佚》 518骨雕,其上的于字都作繁形,而一般卜辭都作簡形。銅器的銘文,早期的以繁式為多,晚期的則以簡式為多。

有時字的大小也會影響字形的選擇。如文(字1),早期的字形有作一人的胸上有交叉或心形的刻紋狀,另一形則省略胸上的刻紋。刺紋是古代喪葬時的美化儀式,所以銅器銘文多用作稱呼已過世的人,如前文人、文祖、文妣、文父、文母,故創意必是在胸上刻紋。如把刺紋省略,創意就不清楚。我們發現,甲骨卜辭的字小時,文就不寫刺紋的部分, 字大時就不省略, 如 《合》4611作交叉紋 (

), 《合》18682作心紋 (

), 《合》18682作心紋 ( )。 因此可知, 空間容許時較會書寫較完整的字形, 字太小時只得省略某部分的字形。

)。 因此可知, 空間容許時較會書寫較完整的字形, 字太小時只得省略某部分的字形。時代較晚的文件,可能因其使用的性質,有採用較之當代或前代一般的字形更為原始或寫實的習慣。再舉一個現在還常見的現象,現代一般所用的書體是楷書,但是圖章所用的書體卻常是秦漢時代的小篆。因此,文獻的年代不是判定字形演變方向的絕對標準,但文獻的性質是不能忽略的輔助標準。

書寫者的身份也是值得注意的,官方的文件往往較民間的保守而正確。官方公佈的文字,有充裕的時間書寫,而且意在展示,故一般較為謹慎,不隨意變動。民間的文化水平較低,同時為求快捷以應付增加的工作量,就喜歡省減筆劃,而且也比較不會因文字的潦草而受到處罰。由於他們的文化水平較低,所簡省的也往往是不當的部分,六朝的碑刻文字錯誤多,石工識字水平應是重要的因素。相對的,同時代的文字,簡帛或竹簡上的文字形體多有不同,一個字往往有二至四種形體。而銅器上的便顯得較單一,改變的程度比較小。銅器銘文較多官方的製作,簡帛文字則多私人的書寫,這也說明官方的文件書寫較謹慎,故有些學者就把金文視為正體,甲骨為俗體。正體就是在比較鄭重的場合使用的正體字,俗體就是日常使用的比較簡便的字體。

字形的演變有時也有地域性的習慣,如皇字(字195)為裝飾有孔雀羽毛的帽子形象 (

), 到了春秋時代, 羽毛末稍豎劃各增一短橫, 戰國時代的曾侯乙鐘還保存羽毛的眼 (

), 到了春秋時代, 羽毛末稍豎劃各增一短橫, 戰國時代的曾侯乙鐘還保存羽毛的眼 ( ), 但楚系文字就把眼的部分省去了 (

), 但楚系文字就把眼的部分省去了 ( )。 從創意的觀點看, 也應是較遲的字形。 同樣表現了曾、楚地域之異的例子,還有曾姬無卹壺的室字,其形符仍作屋形 (

)。 從創意的觀點看, 也應是較遲的字形。 同樣表現了曾、楚地域之異的例子,還有曾姬無卹壺的室字,其形符仍作屋形 ( ), 而楚系銅器及簡帛則常只保留屋脊的部分, 如客 (

), 而楚系銅器及簡帛則常只保留屋脊的部分, 如客 ( 鑄客鼎)、室 (

鑄客鼎)、室 ( 鑄客豆)、 寶 (

鑄客豆)、 寶 ( 欒書缶)。 楚地可能因進入中原的政治舞台較晚,使用漢字的時機較窄,水平也有差距,故常有省略的習慣,這也再次印證不能單據年代作為判定字形演變的方向,一定還要配合字的創意、字形演變規律、文獻性質等條件,才會得到較可靠的論定。

欒書缶)。 楚地可能因進入中原的政治舞台較晚,使用漢字的時機較窄,水平也有差距,故常有省略的習慣,這也再次印證不能單據年代作為判定字形演變的方向,一定還要配合字的創意、字形演變規律、文獻性質等條件,才會得到較可靠的論定。(三)字的創意

就一般文字的演變方向看,為了整齊與美觀,繁雜的字形要簡省,簡易的字形就要增繁,使字的結構有適度的筆劃。譬如第五節所談的形聲字,其演化的過程,經常是為與假借或引申義分別而加上一個意符或聲符,其中可能也隱含有使筆劃適度的用意。又如全由聲符組成的形聲字,戰國時代假借為宮調的羽字加上于的聲符,假借為語詞的乎字加上虎聲,本字的筆劃都不多,也可能就是為了此原因,而不是聲讀起了變化,需要重新標上適當的聲符。

但有時兩個字形的筆劃相差不大,文獻的性質相近,年代也相若,就應另找演變趨向的條件,而字的創意也應是有效的參考條件之一。如果某字創意絕對重要的部分被省略了,就較可能是因後世不明創字的用意而簡省。如微(字265),甲骨文作一手持利器打殺病弱長髮老人之狀,而楚簡就有省去手持利器的部分。失去必要的棒擊動作,當然是變化後的字形。又如秦字(字309)作雙手持杵舂打兩束禾以製精米之狀(

)。 如省去雙手 (

)。 如省去雙手 ( ), 也就失去必要的舂穀動作, 就是較遲的字形。 向下舂打的動作應持棍棒的上端, 則雙手下移的寫法 (

), 也就失去必要的舂穀動作, 就是較遲的字形。 向下舂打的動作應持棍棒的上端, 則雙手下移的寫法 ( )也應是較遲的變化。灋(字25)的創意是如羊似鹿的廌獸,有判斷善惡的本事,而法律要求公正如水之保持平衡。廌是構成法字的絕對必要部分,省簡成水與去兩個構件組合的字形,就無法創造去除罪犯者的法律概念,所以被省去廌的字形,自是較遲的字形。如果一形的創意較合理,自也可以看作較早的字形,如望字(字144)象人豎起眼睛遠望之意。遠望以站在高地 (

)也應是較遲的變化。灋(字25)的創意是如羊似鹿的廌獸,有判斷善惡的本事,而法律要求公正如水之保持平衡。廌是構成法字的絕對必要部分,省簡成水與去兩個構件組合的字形,就無法創造去除罪犯者的法律概念,所以被省去廌的字形,自是較遲的字形。如果一形的創意較合理,自也可以看作較早的字形,如望字(字144)象人豎起眼睛遠望之意。遠望以站在高地 ( )效果較平地好, 故站在平地 (

)效果較平地好, 故站在平地 ( )的較可能是後來簡省的字形。

)的較可能是後來簡省的字形。創意必要部分被省掉了的字形,其時代比較晚,要解決有這種條件的字形演變方向比較容易。如果省略的部分並非是必要的,就比較難於判斷兩個字形之間到底是增加或減省的關係。雖然一般的情況是繁複的要求簡省,簡易的要求增繁,但有時字形已相當繁雜了,卻有人仍然覺得尚不夠達意而想加以補足,以下略舉數例:

秋(字50),甲骨文第一期作一隻蝗蟲之形。因它出現於夏秋之際,商代秋季包括夏季,故其意義,除蝗蟲外還代表秋季。第三期除此形外,多作一蝗蟲之下有火形,至第五期兩形並存。目前戰國的文獻作从禾从火或从日从秋。 《說文》的小篆作从禾从火, 籀文作从禾从

。

。如果從年代與字形的條件看,其最可能演變的過程是,先有蝗蟲之形,然後下加火,再加禾,然後省蝗蟲形,或省蝗蟲形而加日。但從創意的觀點看,蝗蟲的形狀易與其他昆蟲相混,故籀文的字形蝗蟲部分就錯成龜。但表現農民以火驅趕的景象,可能更易表現蝗蟲的種屬以及出現的季節,因而有火的字形有可能是較早的字形。

舞字(字146),原象一人雙手下垂而持拿舞具之狀,字的筆劃並不簡單,但它表現跳舞的意象並不很清楚。《說文》 出現下加兩腳的字形。兩腳的舛是為顯明跳舞的動作。由於此字在小篆之前都不見加舛的字形,以年代原則,自可斷定有舛的字形較遲,但如果單從創意的原則, 就難判定何者較早。 粦(字266) (巫師身上塗磷

)、舜【

)、舜【 , 舜艸也。 楚謂之葍, 秦謂之藑。 蔓地生而連華。 象形。 从舛,舛亦聲。 凡舜之屬皆从舜。

, 舜艸也。 楚謂之葍, 秦謂之藑。 蔓地生而連華。 象形。 从舛,舛亦聲。 凡舜之屬皆从舜。  , 古文舜】 (身上塗磷的巫師或神像在櫃中)都具有同樣的增加舛或簡省舛的演變方向問題。此二字的意義和表現兩腳的舛的關係似乎不大, 而甲骨文含有粦構件的

, 古文舜】 (身上塗磷的巫師或神像在櫃中)都具有同樣的增加舛或簡省舛的演變方向問題。此二字的意義和表現兩腳的舛的關係似乎不大, 而甲骨文含有粦構件的 字( 《合》27286)已有加舛的例子,似乎難判定加舛的是較早或較遲的字形。若以舞字到很晚的時代都還無加舛的例子看,舞字加舛後,巫師跳舞的形象更為明顯,可借助推論,粦與舜字,有舛的字形較可能是後來使意義明顯的增補。若像楚簡以及一些戰國的金文,舞字的舞者兩手被省略或變形了 (

字( 《合》27286)已有加舛的例子,似乎難判定加舛的是較早或較遲的字形。若以舞字到很晚的時代都還無加舛的例子看,舞字加舛後,巫師跳舞的形象更為明顯,可借助推論,粦與舜字,有舛的字形較可能是後來使意義明顯的增補。若像楚簡以及一些戰國的金文,舞字的舞者兩手被省略或變形了 ( ), 它屬創意的絕對必要部分被省略或變形,自是較晚的字形,但在使用年代上,它又早於有完整人形的小篆字形,這又一次說明年代並不是有效而絕對的判定字形演變方向的依據。

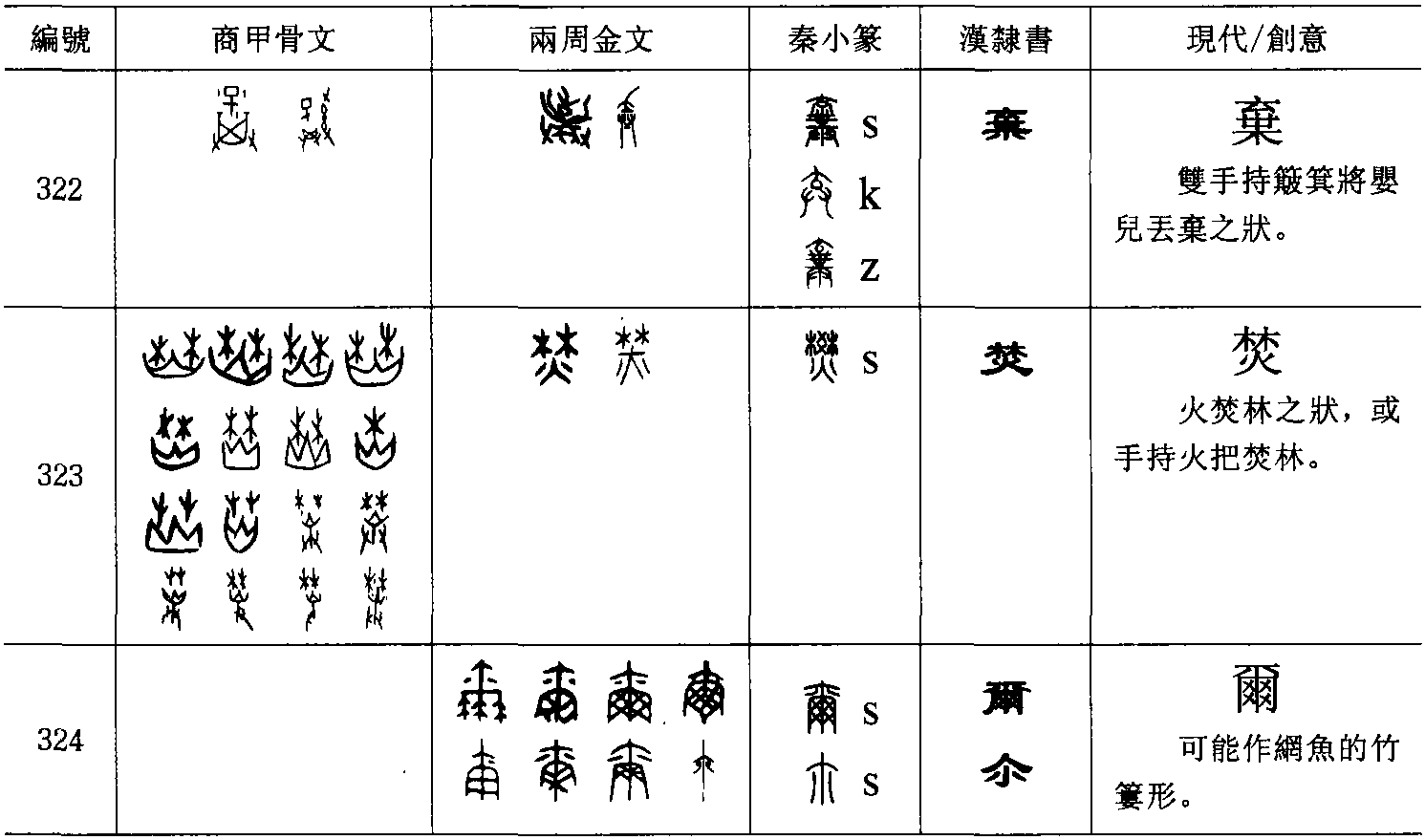

), 它屬創意的絕對必要部分被省略或變形,自是較晚的字形,但在使用年代上,它又早於有完整人形的小篆字形,這又一次說明年代並不是有效而絕對的判定字形演變方向的依據。再如棄(字323)【

, 捐也。 从廾推棄也。 从𠫓。 𠫓, 逆子也。

, 捐也。 从廾推棄也。 从𠫓。 𠫓, 逆子也。 , 古文棄。

, 古文棄。  , 籀文棄】, 甲骨文有二形, 一作雙手持簸箕將帶有血水的嬰兒丟棄之狀,另一形則又加雙手拉繩以示絞殺的動作,兩形都出現於第一期。絞殺的動作似無必要,字形也太繁,故較可能是後加的輔助說明,終因太繁而被淘汰。

, 籀文棄】, 甲骨文有二形, 一作雙手持簸箕將帶有血水的嬰兒丟棄之狀,另一形則又加雙手拉繩以示絞殺的動作,兩形都出現於第一期。絞殺的動作似無必要,字形也太繁,故較可能是後加的輔助說明,終因太繁而被淘汰。

甲骨文的毓字(字31),一般作一婦女(有時簡成人形)生下一個帶有血水的嬰兒狀, 第一期就出現 (

)。 另一形則加手持衣袍以便包裹新生的嬰兒狀 (

)。 另一形則加手持衣袍以便包裹新生的嬰兒狀 ( ), 到第五期才出現。 一來此字形已太繁複, 二來前一字形已充分表現生產的意義,故此晚出的字形就被淘汰了。有人建議,可能基於較進步的醫學觀念,後來才知用衣物包裹新生嬰兒以防受寒生病,故手持衣袍的毓字是較遲的結構。在文字的使用時期,穿衣已是正常的習慣,嬰孩一出生應該就會加以包裹,不會是後來才有的新知識,故不必是晚出的寫法。今以簡形較早出現,且已足以表達生育之意,故定為較有衣袍的一形為早。

), 到第五期才出現。 一來此字形已太繁複, 二來前一字形已充分表現生產的意義,故此晚出的字形就被淘汰了。有人建議,可能基於較進步的醫學觀念,後來才知用衣物包裹新生嬰兒以防受寒生病,故手持衣袍的毓字是較遲的結構。在文字的使用時期,穿衣已是正常的習慣,嬰孩一出生應該就會加以包裹,不會是後來才有的新知識,故不必是晚出的寫法。今以簡形較早出現,且已足以表達生育之意,故定為較有衣袍的一形為早。召字(字225),甲骨文也有簡、繁二形,簡形出現於第一期及第四期, 作一杓與一杯 (

) (或以為是旨字), 繁形見於第五期及銅器。最繁複的作一手持杓一手拿杯,自盛於溫酒盆中的酒壺挹出酒漿以待客之意 (

) (或以為是旨字), 繁形見於第五期及銅器。最繁複的作一手持杓一手拿杯,自盛於溫酒盆中的酒壺挹出酒漿以待客之意 ( )。 或簡省酒尊 (

)。 或簡省酒尊 ( )、溫酒器與酒尊 (

)、溫酒器與酒尊 ( ), 或省酒尊與杯(

), 或省酒尊與杯( )。 從創意看, 晚期的字形較合理, 較易明白待客的創意。 很可能早期的一杓及一杯是旨字,表示湯羹旨美之意。簡易的字形除作為地名外,第一期還作為動詞,為用牲之法。繁形的都作地名,也沒有證據可看出兩個不同的寫法都同指一地,即兩個寫法是同一個字。如果從創意的觀點看,第五期的繁複字形較合理,應較接近創字的初形。一杓及一杯實在不太容易表達旨美或招待的意義。不管此字是由簡而繁或由繁而簡,在使用的過程中,都出現反復或使用較早字形的現象。

)。 從創意看, 晚期的字形較合理, 較易明白待客的創意。 很可能早期的一杓及一杯是旨字,表示湯羹旨美之意。簡易的字形除作為地名外,第一期還作為動詞,為用牲之法。繁形的都作地名,也沒有證據可看出兩個不同的寫法都同指一地,即兩個寫法是同一個字。如果從創意的觀點看,第五期的繁複字形較合理,應較接近創字的初形。一杓及一杯實在不太容易表達旨美或招待的意義。不管此字是由簡而繁或由繁而簡,在使用的過程中,都出現反復或使用較早字形的現象。焚字(字323) 【

, 燒田也。 从火林】第一期作火焚林或焚草之狀,第三期作單手或雙手持火把焚燒森林之狀。雖然在乾燥季節可能因打雷而造成森林大火,但在古代,較常見的焚林景象是人為的,如焚燒山林以獵取野生動物或種植農作物,因此手持火把焚林的景象較常見,較具象。雖然目前根據甲骨文的資訊,手持火把的字形年代較晚,但從創意的觀點,有可能反而是較早的字形。

, 燒田也。 从火林】第一期作火焚林或焚草之狀,第三期作單手或雙手持火把焚燒森林之狀。雖然在乾燥季節可能因打雷而造成森林大火,但在古代,較常見的焚林景象是人為的,如焚燒山林以獵取野生動物或種植農作物,因此手持火把焚林的景象較常見,較具象。雖然目前根據甲骨文的資訊,手持火把的字形年代較晚,但從創意的觀點,有可能反而是較早的字形。

爾(字324)【

, 麗爾, 猶靡麗也。 从冖㸚。 㸚, 其孔㸚㸚。 从尒聲】可能作網魚的竹簍形。 尔 【

, 麗爾, 猶靡麗也。 从冖㸚。 㸚, 其孔㸚㸚。 从尒聲】可能作網魚的竹簍形。 尔 【 , 詞之必然也。 从 丨 八。 八象氣之分散。八聲】不成物形,應是省簡的結果。利字(字271),最繁者作一手持已用刀割斷成兩截之禾 (

, 詞之必然也。 从 丨 八。 八象氣之分散。八聲】不成物形,應是省簡的結果。利字(字271),最繁者作一手持已用刀割斷成兩截之禾 ( ), 簡者作一刀一禾 (

), 簡者作一刀一禾 ( )或一犁一禾(

)或一犁一禾( )。 雖然前者是第三期的字形而後者是第一期的, 從創意的觀點看,一刀一禾表達利益或銳利的意象較隱晦,故最繁的字形有可能是較原始的寫法。

)。 雖然前者是第三期的字形而後者是第一期的, 從創意的觀點看,一刀一禾表達利益或銳利的意象較隱晦,故最繁的字形有可能是較原始的寫法。

金文嚴字(字43)作手持工具於山洞中挖礦並置之籃中之狀,西周中期的字形,不作山上有籃子之狀 (

),西周晚期則在山上增兩或三個籃子(

),西周晚期則在山上增兩或三個籃子( ),這是沒有必要的,應視為時代較晚的意義補足。若于字(字321)第一期作二橫劃連接一豎劃,是水平式稱桿的形狀,至第四期、第五期旁邊有曲折之輪廓出現,表現稱重物的稱桿包紮增強物的景象,常出現於較正式或展示用的場合( 《合》 37398犀牛頭骨、《懷》1915虎骨刻辭)。後一形延用至春秋時代。從目前文獻的時代看,有曲折輪廓的形式出現較遲,但如以文獻性質的條件看,具有展示作用的常保留較早的字形,則有曲折輪廓的形式,目前的資料雖年代較晚,有可能反映較早的字形。甲骨文于字作繁形的都是屬於大字的刻辭,可見字的大小也影響到字形的選擇。 高明以第五期 《佚》518上的有曲折輪廓的于字 (

),這是沒有必要的,應視為時代較晚的意義補足。若于字(字321)第一期作二橫劃連接一豎劃,是水平式稱桿的形狀,至第四期、第五期旁邊有曲折之輪廓出現,表現稱重物的稱桿包紮增強物的景象,常出現於較正式或展示用的場合( 《合》 37398犀牛頭骨、《懷》1915虎骨刻辭)。後一形延用至春秋時代。從目前文獻的時代看,有曲折輪廓的形式出現較遲,但如以文獻性質的條件看,具有展示作用的常保留較早的字形,則有曲折輪廓的形式,目前的資料雖年代較晚,有可能反映較早的字形。甲骨文于字作繁形的都是屬於大字的刻辭,可見字的大小也影響到字形的選擇。 高明以第五期 《佚》518上的有曲折輪廓的于字 ( )簡化成出現於第一期的于 (

)簡化成出現於第一期的于 ( ),可能就是基於文獻性質的觀點。

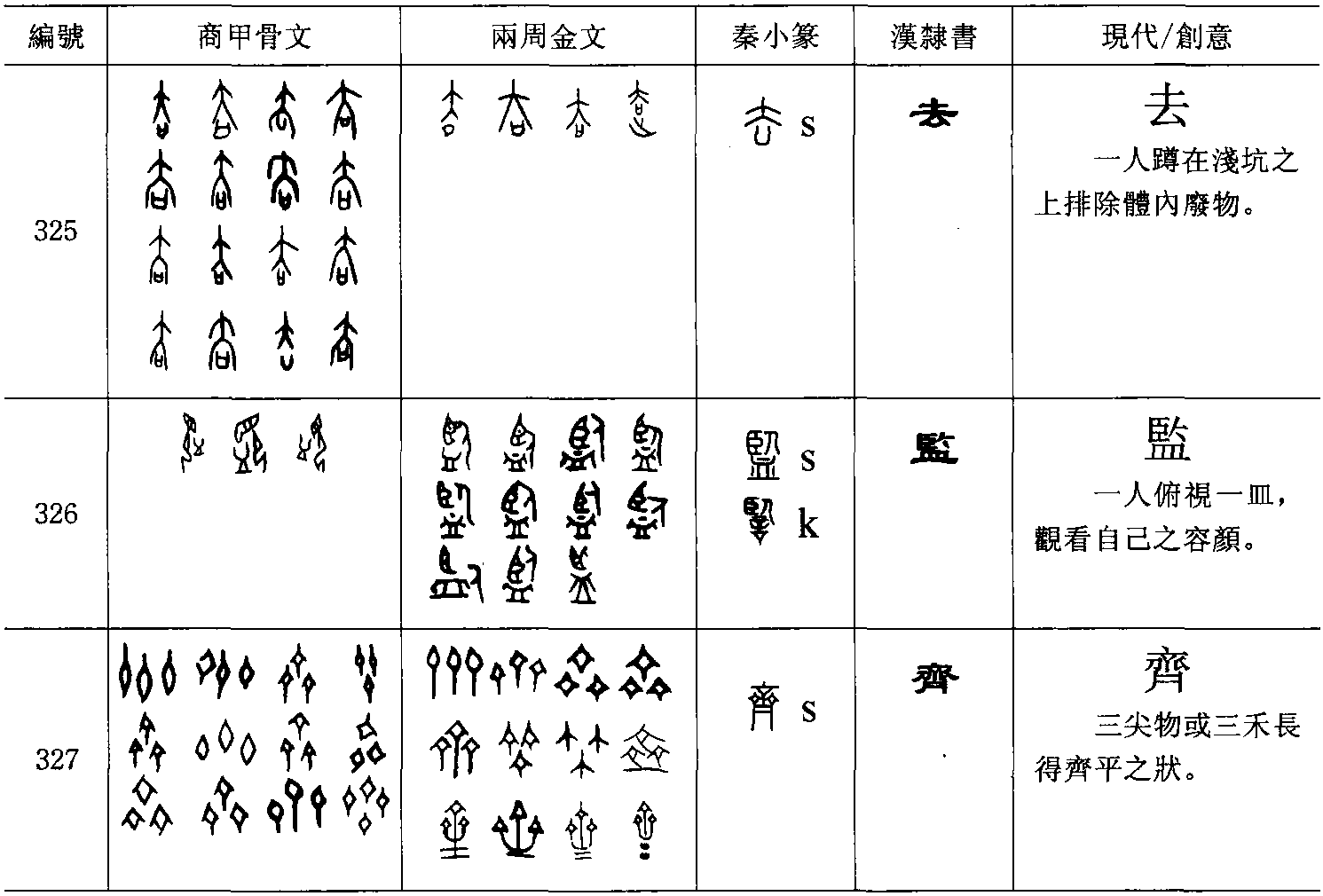

),可能就是基於文獻性質的觀點。創意的考量也可以包括結構與配置方面的問題。如果把大小不一的構件改為一致,或更動位置以取得平衡,自也應是較遲的習慣。如去(字325)【

,人相違也。 从大, 凵聲。 凡去之屬皆从去】的結構雖是大與口的結合,但是甲骨文第一期,大的部分都非常地大,而且大的兩腳部分常作曲折形態 ,與一般的短斜線很不一樣,□的部分卻很小,並位在大的兩腳之間的空隙。這個字後來變成□的位置離開大的内部而在其下,且又變成凵,大的曲折兩腳也類化為一般不曲腳的大。此字的創意,或以為从大凵聲,但相違之義與大之意類不接近,戰國時代之前的字形也從不作凵形。故或以為象盛飯之器與其蓋,但是器蓋不應比盛飯器大那麽多。如果以字形配合字義來看,□的符號在甲骨文字裏以表達人的嘴巴、坑陷以及圓形的容器為最常見,大則是正視的大人形象,而去的較早期形象,大的兩腳部分都作曲折形,那是一個很重要的表意姿勢。從即將討論的寫實條件看,強調曲腳的字形要早於一般的分腿形態。一人蹲在一個坑上(較不可能是嘴巴或容器)而有離去的意義,在我們的生活經驗中,這是人人都有的排除體内廢棄物的動作。因此從創意以及寫實的條件看,有曲腳的字形要早於沒有曲腳的,□自兩腳中下移的次之,戰國字形有加止或行道與止的,應是為引申的行去為別義而加上的,至於□少一劃成凵的,則是最遲的字形了。從去字的□部分演變成凵,也可以反推甲骨文協字的演變方向,第一期的兩形,前一形應該比較早。

,人相違也。 从大, 凵聲。 凡去之屬皆从去】的結構雖是大與口的結合,但是甲骨文第一期,大的部分都非常地大,而且大的兩腳部分常作曲折形態 ,與一般的短斜線很不一樣,□的部分卻很小,並位在大的兩腳之間的空隙。這個字後來變成□的位置離開大的内部而在其下,且又變成凵,大的曲折兩腳也類化為一般不曲腳的大。此字的創意,或以為从大凵聲,但相違之義與大之意類不接近,戰國時代之前的字形也從不作凵形。故或以為象盛飯之器與其蓋,但是器蓋不應比盛飯器大那麽多。如果以字形配合字義來看,□的符號在甲骨文字裏以表達人的嘴巴、坑陷以及圓形的容器為最常見,大則是正視的大人形象,而去的較早期形象,大的兩腳部分都作曲折形,那是一個很重要的表意姿勢。從即將討論的寫實條件看,強調曲腳的字形要早於一般的分腿形態。一人蹲在一個坑上(較不可能是嘴巴或容器)而有離去的意義,在我們的生活經驗中,這是人人都有的排除體内廢棄物的動作。因此從創意以及寫實的條件看,有曲腳的字形要早於沒有曲腳的,□自兩腳中下移的次之,戰國字形有加止或行道與止的,應是為引申的行去為別義而加上的,至於□少一劃成凵的,則是最遲的字形了。從去字的□部分演變成凵,也可以反推甲骨文協字的演變方向,第一期的兩形,前一形應該比較早。

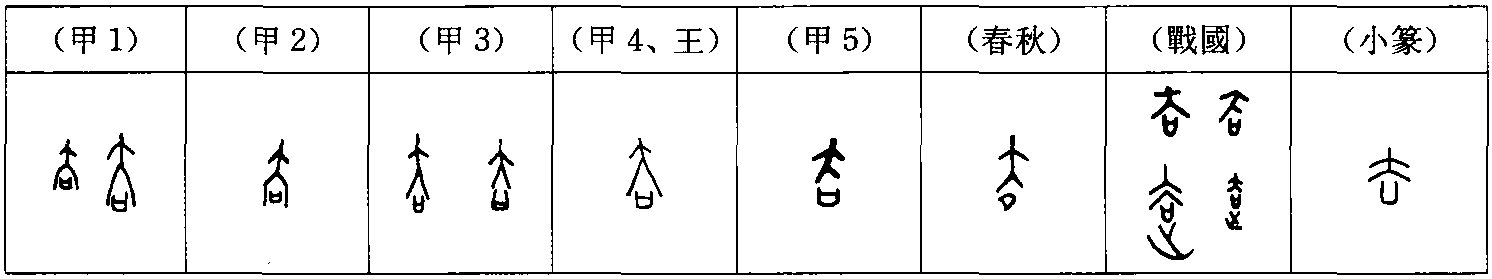

再如監字(字326) 【

, 臨下也。 从臥, 䘓省聲。

, 臨下也。 从臥, 䘓省聲。  , 古文監从言】作一人俯視一皿以觀看反映之自己容顏,後來以之稱呼照顏的銅鏡,又加上金的形符。此字的創意既明,則皿中有物的應是較合理的形構,沒有一點的應是省略的結果。甲骨文作沒有一點,很可能因為字形太小的緣故。眼睛與身軀分開的自是後來的訛變。身子移到皿之上的,也應是後來才有的結構調整措施。

, 古文監从言】作一人俯視一皿以觀看反映之自己容顏,後來以之稱呼照顏的銅鏡,又加上金的形符。此字的創意既明,則皿中有物的應是較合理的形構,沒有一點的應是省略的結果。甲骨文作沒有一點,很可能因為字形太小的緣故。眼睛與身軀分開的自是後來的訛變。身子移到皿之上的,也應是後來才有的結構調整措施。有時兩個字形的筆劃差不多,時代也相近,從創意的角度也可以提供參考。 如貧字【

, 財分少也。 从貝分, 分亦聲。

, 財分少也。 从貝分, 分亦聲。  , 古文从宀分】以分貝表意。所附的从宀从分的古文字形,也是象意字。古文字形以分家而貧困的表意,可能比較不明顯,也容易被誤以為是形聲字,故而換以分貝。宀的符號以表現建築物為主,而貝才是有關財產的常見符號,比較容易被人所了解,故應是較晚的字形。類似的創意有寡字(字220), 作屋中有一大人物之狀 (

, 古文从宀分】以分貝表意。所附的从宀从分的古文字形,也是象意字。古文字形以分家而貧困的表意,可能比較不明顯,也容易被誤以為是形聲字,故而換以分貝。宀的符號以表現建築物為主,而貝才是有關財產的常見符號,比較容易被人所了解,故應是較晚的字形。類似的創意有寡字(字220), 作屋中有一大人物之狀 ( ), 表達貴族人數較一般民衆量少。大概也因創意不清楚,戰國簡書所加人身前後無意義的填空小點可能被誤識為分字 (

), 表達貴族人數較一般民衆量少。大概也因創意不清楚,戰國簡書所加人身前後無意義的填空小點可能被誤識為分字 ( ), 以致看起來有表達分家而致家產減少之創意。攸字(字306)甲骨文作手持杖撲打一人之狀,到了西周中期演變成兩形: 一是人之背後增一直線 (

), 以致看起來有表達分家而致家產減少之創意。攸字(字306)甲骨文作手持杖撲打一人之狀,到了西周中期演變成兩形: 一是人之背後增一直線 ( ), 一是增三下垂小點(

), 一是增三下垂小點( )。 《說文》的意義“行水也”, 應是打得背部血流下行的引申義,可推論三小點是具有輔助說明的作用,一直線應是不明創意的訛變, 是較遲的字形。 至於 《說文》所附的秦刻石字形 (

)。 《說文》的意義“行水也”, 應是打得背部血流下行的引申義,可推論三小點是具有輔助說明的作用,一直線應是不明創意的訛變, 是較遲的字形。 至於 《說文》所附的秦刻石字形 ( )从水从攴,表達以棒擊水,難符創意。水的構件可能是由人與三小點的字形訛變而不是全形省略了人的部分,時代應更晚。又如疊成三角形是常見的排列形式,雖然有的字在甲骨文已是如此,但從創意的觀點看,知應是較遲的寫法。 如齊(字327) 【

)从水从攴,表達以棒擊水,難符創意。水的構件可能是由人與三小點的字形訛變而不是全形省略了人的部分,時代應更晚。又如疊成三角形是常見的排列形式,雖然有的字在甲骨文已是如此,但從創意的觀點看,知應是較遲的寫法。 如齊(字327) 【 , 禾麥吐穗上平也。 象形。 凡齊之屬皆从齊】,甲骨文大都作三尖狀物排列成三角形之形勢。尖狀物是否為禾穗是值得討論的,鑒於古代情況,它很可能表現銅鏃。為了穩定箭的飛行,箭桿與銅鏃都要求製成一定的規格,鑄造時才可控制鑄成同樣的大小和重量。它既然表達齊平、齊同的意義,則三物應處在同一平面上,因此可假設甲骨文之做三尖物齊平之字形者較原始。魯司徒仲齊盤上的齊字作三物齊平狀,可能反映非常早的字形。從文字演變的常律看,多件平列的都演變成上一下二的三角形,齊字也應是其中的一例。

, 禾麥吐穗上平也。 象形。 凡齊之屬皆从齊】,甲骨文大都作三尖狀物排列成三角形之形勢。尖狀物是否為禾穗是值得討論的,鑒於古代情況,它很可能表現銅鏃。為了穩定箭的飛行,箭桿與銅鏃都要求製成一定的規格,鑄造時才可控制鑄成同樣的大小和重量。它既然表達齊平、齊同的意義,則三物應處在同一平面上,因此可假設甲骨文之做三尖物齊平之字形者較原始。魯司徒仲齊盤上的齊字作三物齊平狀,可能反映非常早的字形。從文字演變的常律看,多件平列的都演變成上一下二的三角形,齊字也應是其中的一例。(四)演變的常律

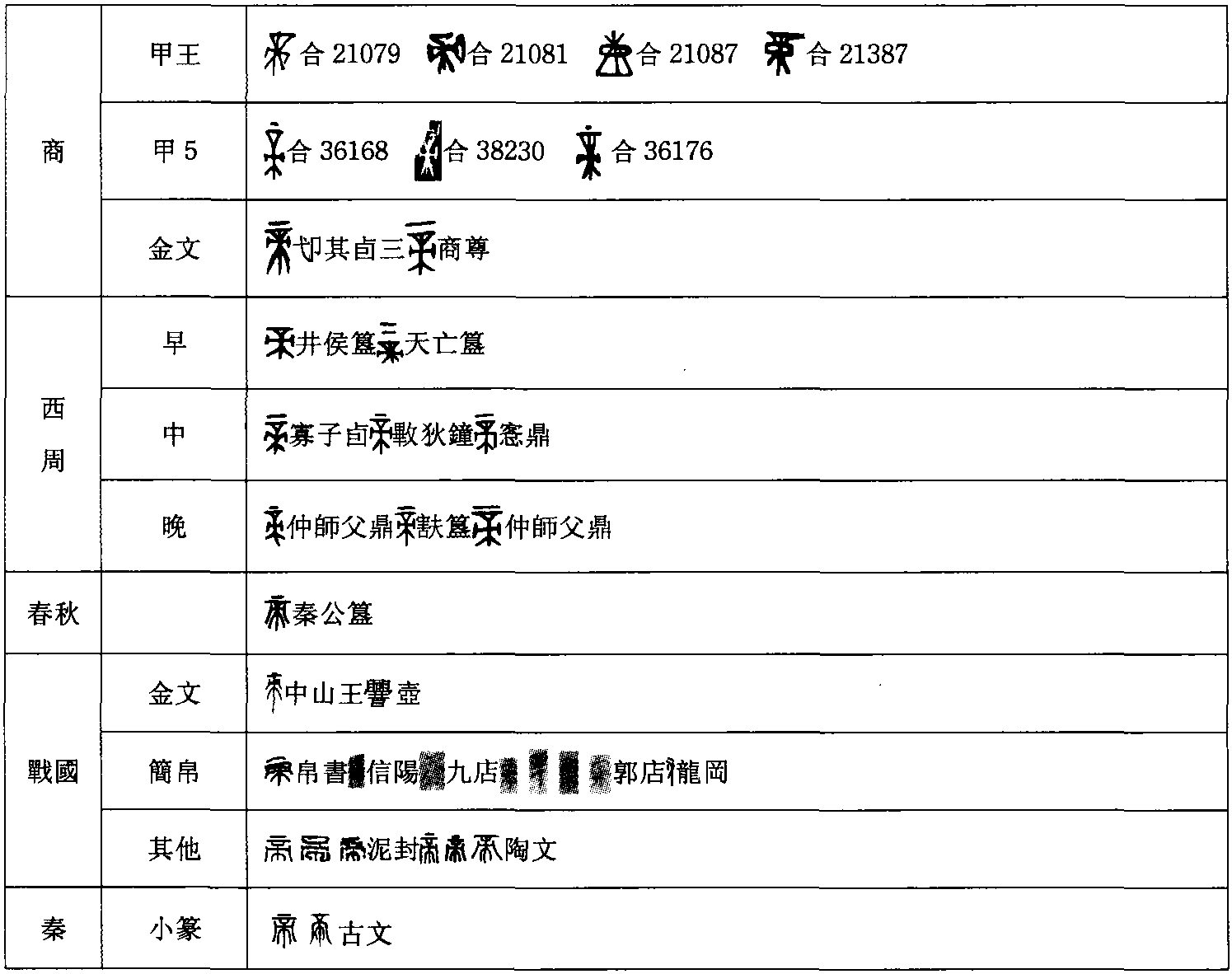

字形的演變,類似的筆劃常習慣性地按同一模式進行,也可用來判斷有同樣變化的字的演變方向。如帝字(字72)可能作花朵形,或捆紮之崇拜物形 (

), 後來在最上的橫劃上增多一短劃 (

), 後來在最上的橫劃上增多一短劃 ( ), 這樣的例子甚多,如正(字35)、天(字98)、言(字233)、平(字310)、王(字312)、辰、商(字336)、競(字337)、不、雨、辛、可等,就可據以判定演變的方向。它的可靠性可能要高過文獻年代或性質的條件。

), 這樣的例子甚多,如正(字35)、天(字98)、言(字233)、平(字310)、王(字312)、辰、商(字336)、競(字337)、不、雨、辛、可等,就可據以判定演變的方向。它的可靠性可能要高過文獻年代或性質的條件。文字的使用或演變,除上述的復古外,或由於區域性的演變進度有差異,或甚至出於某特殊的情況,如小篆的有意整理戰國文字,有意或無意地恢復了早先的字形,以致年代較晚的字形保持了較早形式。如此,字形演變的常律就成了判定字形演變方向的重要條件。譬如平字(字310)金文作稱重物的天平形象 (

), 春秋晚期或戰國時代時, 循自然演化的常態, 在平劃之上加一短橫 (

), 春秋晚期或戰國時代時, 循自然演化的常態, 在平劃之上加一短橫 ( ), 但小篆則去掉短橫(

), 但小篆則去掉短橫( )。 同樣的, 天字(字98)甲骨文作一人特著其頭部形 (

)。 同樣的, 天字(字98)甲骨文作一人特著其頭部形 ( )。 圓頭因刀刻而成方形 (

)。 圓頭因刀刻而成方形 ( ), 簡易成兩短劃 (

), 簡易成兩短劃 ( ), 再省去一劃 (

), 再省去一劃 ( )。至春秋晚期, 平頭之上加一短橫 (

)。至春秋晚期, 平頭之上加一短橫 ( ), 小篆去掉短橫 (

), 小篆去掉短橫 ( )。 下字(字52)甲骨文作一長劃之下一短劃 (

)。 下字(字52)甲骨文作一長劃之下一短劃 ( ), 西周時下增一直豎 (

), 西周時下增一直豎 ( ),戰國時也在平頭之上加一短橫 (

),戰國時也在平頭之上加一短橫 ( ), 小篆則去掉短橫 (

), 小篆則去掉短橫 ( )。 這幾個字,雖然一般認為小篆的時代較戰國時代為晚,但可以根據演化的規律,知沒有短橫的應是較早的字形。它不但有助字形演變方向的確定,有時更早的字形或資料雖還未出土,就可以根據字形演變的規律,推測其較早的字形。

)。 這幾個字,雖然一般認為小篆的時代較戰國時代為晚,但可以根據演化的規律,知沒有短橫的應是較早的字形。它不但有助字形演變方向的確定,有時更早的字形或資料雖還未出土,就可以根據字形演變的規律,推測其較早的字形。文字初創時,每一點一劃都表達具體的意義,故如有一點一劃不能給予合理的解釋,則創意的解釋就有問題。有時就可以依演變的規律,復原正確的字形,不必理會訛變或沒有意義的填空部分。譬如商、周、興(字149)、高(字73)、裔等字,□的構件是常見的無意義的填充,談到創意時,就可以不理會它。如果想強加說解,可能就會被誤導。譬如興字, 甲骨文絕大多數作四手共舉一輿架之狀 (

), 第三期有時作肩輿之下的空間多一口 (

), 第三期有時作肩輿之下的空間多一口 ( )。從演變常律, 知口的部分是無意義的填充,其創意的重點應在升高的動作。如果因為包含有口的構件,就轉移了創意的重點,強調其為舉重物時的喊叫聲,並聯想及詩歌的賦比興,如此不但不得創意的重點,連字形演變的方向也顛倒了。但尋字(字296), 第五期有多一□的字形 (

)。從演變常律, 知口的部分是無意義的填充,其創意的重點應在升高的動作。如果因為包含有口的構件,就轉移了創意的重點,強調其為舉重物時的喊叫聲,並聯想及詩歌的賦比興,如此不但不得創意的重點,連字形演變的方向也顛倒了。但尋字(字296), 第五期有多一□的字形 ( ), 它不在填空的位置, 就可視為別義的意符,而不是無意義的了。

), 它不在填空的位置, 就可視為別義的意符,而不是無意義的了。如果變化不合某種常規,也對一個字是否可能有某種變化的判定有所助益。譬如攻字(字120),甲骨文第一期作手持棒槌一類的曲柄殳敲打一件下有三小點的工形物 (

)。 作為填空的無意義增繁小點, 通常是對稱的。工形物下的三小點是不規律、不對稱的,因此沒有三點的攻字可能是由有三點的攻字簡省演變來的。這樣就不能輕易地把它當作形聲字看待,而要把它歸屬到表意的字形,即是說,不能不對三小點作創意的合理解釋。由於曲柄殳在甲骨文常代表樂槌,而商代也出土長條形石磬。石磬的調音工作,以刮削石磬的表面使薄、使窄而達成目的,因此推論它表現刮削長條石磬以定音,三小點是刮下的石屑,是石磬校音的必要過程。它還表現了檢驗音調時石磬單獨懸吊的景況,與磬字所表現的演奏多件石磬時的懸吊方式 (

)。 作為填空的無意義增繁小點, 通常是對稱的。工形物下的三小點是不規律、不對稱的,因此沒有三點的攻字可能是由有三點的攻字簡省演變來的。這樣就不能輕易地把它當作形聲字看待,而要把它歸屬到表意的字形,即是說,不能不對三小點作創意的合理解釋。由於曲柄殳在甲骨文常代表樂槌,而商代也出土長條形石磬。石磬的調音工作,以刮削石磬的表面使薄、使窄而達成目的,因此推論它表現刮削長條石磬以定音,三小點是刮下的石屑,是石磬校音的必要過程。它還表現了檢驗音調時石磬單獨懸吊的景況,與磬字所表現的演奏多件石磬時的懸吊方式 ( )有所不同。 校音是為了改善音準及音質,故工與攻字也常有預期達到更好效果的引申義。有類似變化的前(字189)及湔字, 前者作一足於盆中洗滌之狀 (

)有所不同。 校音是為了改善音準及音質,故工與攻字也常有預期達到更好效果的引申義。有類似變化的前(字189)及湔字, 前者作一足於盆中洗滌之狀 ( ), 後者則作盆中還有水滴之狀 (

), 後者則作盆中還有水滴之狀 ( )。 兩者的使用意義, 甲骨卜辭好像也沒有差別。洗足應該是原有的創意,前後是後來的引申或假借意義。字的水點是不規律的,而且洗足也應該有水才能使意思明白,故沒有水點的字形是省略的結果,《說文》足在舟上前進的說解自然不得其實。

)。 兩者的使用意義, 甲骨卜辭好像也沒有差別。洗足應該是原有的創意,前後是後來的引申或假借意義。字的水點是不規律的,而且洗足也應該有水才能使意思明白,故沒有水點的字形是省略的結果,《說文》足在舟上前進的說解自然不得其實。字形演變的定式也可以作為判斷演變方向的原則,譬如,火(字328)【

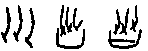

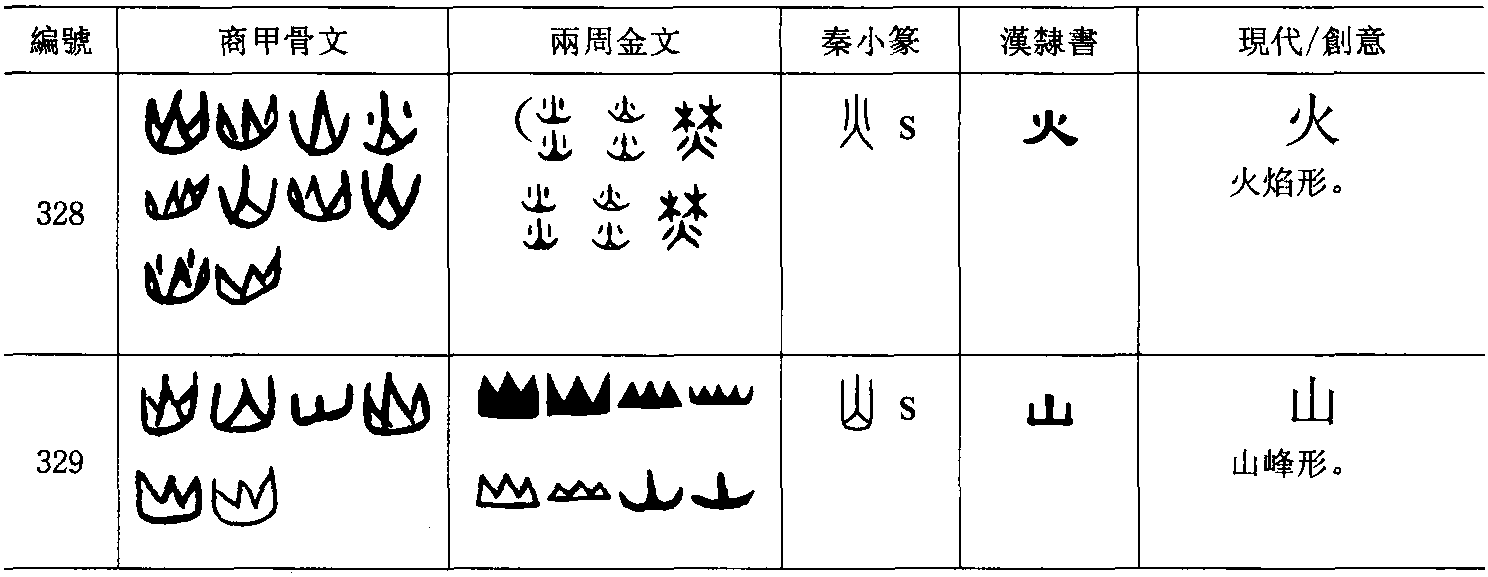

,𤈦也。 南方之行, 炎而上。 象形。 凡火之屬皆从火】作火焰形。 在第一期時一般作三道火焰並排成弧線的形狀

,𤈦也。 南方之行, 炎而上。 象形。 凡火之屬皆从火】作火焰形。 在第一期時一般作三道火焰並排成弧線的形狀 , 如 《合》 2874的火、《合》583的焚、《合》10198的赤、《合》1136的烄、《合》8955的灾等, 而山(字330)【

, 如 《合》 2874的火、《合》583的焚、《合》10198的赤、《合》1136的烄、《合》8955的灾等, 而山(字330)【 , 宣也。 謂能宣散气, 生萬物也。 有石而高,象形。凡山之屬皆从山】作三座山峰之狀。第一期時作在同一平面的三座山峰

, 宣也。 謂能宣散气, 生萬物也。 有石而高,象形。凡山之屬皆从山】作三座山峰之狀。第一期時作在同一平面的三座山峰 , 如 《合》 96的山、 《合》 10077的岳。 到了第三期以後,山峰的底部雖有時寫得有點弧底,但火字就變成一火焰旁有二火點

, 如 《合》 96的山、 《合》 10077的岳。 到了第三期以後,山峰的底部雖有時寫得有點弧底,但火字就變成一火焰旁有二火點 , 如 《合》27317的火、 《合》 29993的烄、合28628的燎。 或只有一道尖的彎底火焰,如 《合》30174的烄、《合》28196的赤、《合》 28802的焚。因此從火構件的字形也可據以判定演變的方向。王族 卜辭的時代,有屬第四期與第一期的兩種意見,而 《合》 22196的秋字(字50)所从之火作無點的單尖彎底火焰 (

, 如 《合》27317的火、 《合》 29993的烄、合28628的燎。 或只有一道尖的彎底火焰,如 《合》30174的烄、《合》28196的赤、《合》 28802的焚。因此從火構件的字形也可據以判定演變的方向。王族 卜辭的時代,有屬第四期與第一期的兩種意見,而 《合》 22196的秋字(字50)所从之火作無點的單尖彎底火焰 ( ), 表現了第三期以後的時代特徵。

), 表現了第三期以後的時代特徵。

(五)寫實的程度

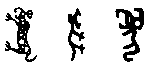

寫實的圖畫比較容易被簡化為抽象或變形的筆劃,很少有逆行的例子。六千多年前仰韶文化陶器上的魚紋彩繪,慢慢由寫實變成幾何形的紋飾,就是好例子。銅器上的圖案也有相同的趨勢,商代的饕餮紋還可以看出動物眼眉口鼻等形狀和正確的位置,到了西周就逐步簡化,終成交纏的幾何形圖案,難看出動物的形象。又如南方印紋陶的蛇紋本是越族的信仰圖騰,其蛇形與斑點也簡化和演變成幾何紋。要把抽象的筆劃文字還原為具體的圖象,如果沒有同類詞句的比較,常是很困難的。如《合》33041與33042都有一個方國名,一版寫得相當的抽象,另一版則頗像一隻金龜子的形象(

)。 其前應該是更為寫實的形象, 很可能就是 《三代》 16.47b銅角上的族徽(

)。 其前應該是更為寫實的形象, 很可能就是 《三代》 16.47b銅角上的族徽( )。 有了具象的圖形, 其省簡的過程就容易了解。中國漢字從象形的特徵演變到今日的符號特徵就是一個很好的例子。 寅(字70)本借箭形為干支 (

)。 有了具象的圖形, 其省簡的過程就容易了解。中國漢字從象形的特徵演變到今日的符號特徵就是一個很好的例子。 寅(字70)本借箭形為干支 ( ), 第五期在箭身加方框(

), 第五期在箭身加方框(  ),至西周中期就完全變形 (

),至西周中期就完全變形 ( )。 比較 “具體的形象描寫”和 “不成形的筆劃”之間的遲早,無疑具象形的要較原始。

)。 比較 “具體的形象描寫”和 “不成形的筆劃”之間的遲早,無疑具象形的要較原始。如上所述,學者主張年代較晚的銅器銘文上的字形,尤其是族徽文字,一般要較商代的甲骨文字形早,就是因為其上描寫的物體形象具體些。這個原則還可以應用到文字的部分構件。譬如人的眼睛,看起來近鼻子的一端較寬,故早期的字形,眼睛的構件,就寫成一邊寬一邊細,如甲骨文作

,後來小篆寫成同寬度的

,後來小篆寫成同寬度的 。 朢初作

。 朢初作 或

或 , 小篆作同寬度的

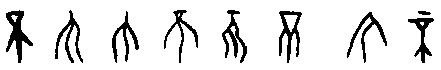

, 小篆作同寬度的 , 眼睛都失去寫實的意味, 自是較遲的字形。 又如動物的形象,畫出身子或腳爪的,自也比身子畫成一線或沒有腳爪的要早。虎(字18)就是一個很好的例子 (

, 眼睛都失去寫實的意味, 自是較遲的字形。 又如動物的形象,畫出身子或腳爪的,自也比身子畫成一線或沒有腳爪的要早。虎(字18)就是一個很好的例子 ( )。 甲骨文的尋字(字294)作伸張兩臂以丈量一物之長度狀。第一期時,被丈量的器物有長管樂器的言(

)。 甲骨文的尋字(字294)作伸張兩臂以丈量一物之長度狀。第一期時,被丈量的器物有長管樂器的言( )、席子的㐁 (

)、席子的㐁 ( )、不知名器等構件 (

)、不知名器等構件 ( ), 第二期以後出現所丈量的東西成為一豎劃的新字形 (

), 第二期以後出現所丈量的東西成為一豎劃的新字形 ( ), 可能從作言之旁一豎劃而雙手丈量之字形演變而來 (

), 可能從作言之旁一豎劃而雙手丈量之字形演變而來 ( )。 雖然伸張兩手以丈量長度的創意尚可意會,畢竟不若丈量實物的表意清楚,故從寫實的原則看,應是較遲之形。旁字(字148)作有犁壁之耕犁形,作用是把翻起的土推向兩旁。犁壁是塊寬板 (

)。 雖然伸張兩手以丈量長度的創意尚可意會,畢竟不若丈量實物的表意清楚,故從寫實的原則看,應是較遲之形。旁字(字148)作有犁壁之耕犁形,作用是把翻起的土推向兩旁。犁壁是塊寬板 ( ), 作矩形的要較工形的寫實 (

), 作矩形的要較工形的寫實 ( ), 就可判斷作矩形的要較工形的早。類似的變化也在帝字(字72)表現出來,花瓣或草紮神像的形象中的矩形方框 (

), 就可判斷作矩形的要較工形的早。類似的變化也在帝字(字72)表現出來,花瓣或草紮神像的形象中的矩形方框 ( )也變成工形 (

)也變成工形 ( )。

)。

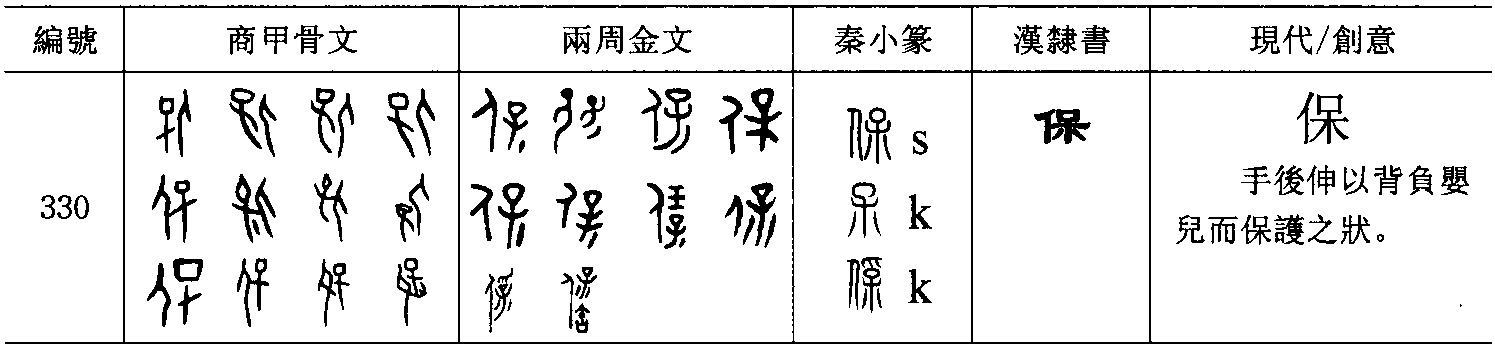

此外,本來形象是一體的,後來分割成兩部分,或違反自然的形象,或甚至不成形,自也是演變後的現象。其道理簡明,不必多言。如保字(字330)【

,養也。从人省聲。,古文孚。

,養也。从人省聲。,古文孚。  ,古文不省。

,古文不省。 ,古文】本作一人背負小兒之狀,後來離析成兩部分。

,古文】本作一人背負小兒之狀,後來離析成兩部分。

魯字(字237)作盤上美味的魚料理形 (

), 盤子的□形錯成曰(

), 盤子的□形錯成曰( ),訛變的字形自是較合理的字形為晚。 再如,舞字(字146)甲骨第一期作一正視之人兩手下垂持舞具跳舞之狀 (

),訛變的字形自是較合理的字形為晚。 再如,舞字(字146)甲骨第一期作一正視之人兩手下垂持舞具跳舞之狀 ( )。 到了第四期或在所謂的王族卜辭中, 就有不少兩臂作平舉的 (

)。 到了第四期或在所謂的王族卜辭中, 就有不少兩臂作平舉的 ( ), 這是不自然的姿態,是不明創意者依樣畫形所造成的錯誤,應是較遲之形,此形演變到春秋與戰國時代則發生減省人形的訛變。第四期與所謂的王族卜辭有同樣的錯誤,也指出其為同時代風氣的資訊。在一般的情況下,以寫實的程度作為判定字形演變方向的根據,要比單以年代條件更為可靠。

), 這是不自然的姿態,是不明創意者依樣畫形所造成的錯誤,應是較遲之形,此形演變到春秋與戰國時代則發生減省人形的訛變。第四期與所謂的王族卜辭有同樣的錯誤,也指出其為同時代風氣的資訊。在一般的情況下,以寫實的程度作為判定字形演變方向的根據,要比單以年代條件更為可靠。(六)造字法: 形聲字較其象形、象意字的結構為晚的時代性

形聲字本是文字因引申或假借等應用,為別義而加上意符或標明音讀而增繁的過程中自然形成的。它讓字形易於規劃、分類及音讀,不但有意以此種新形式創造新字,也以便利的形聲字結構替代原有的象形、表意字,很少有反其道而行的。第五章討論形聲字舉了不少,如誥字(字214)本作雙手持長管樂器 (

)。 長管樂器是政府作公衆宣告的方式,其習慣或已改變,或為了標音,就改為形聲。這樣的例子甚多,虹字(字213)原作雙頭虹形 (

)。 長管樂器是政府作公衆宣告的方式,其習慣或已改變,或為了標音,就改為形聲。這樣的例子甚多,虹字(字213)原作雙頭虹形 ( ),猴字(字210)為猴子的象形 (

),猴字(字210)為猴子的象形 ( ), 囿字(字45)為特定範圍内栽植草木的場所 (

), 囿字(字45)為特定範圍内栽植草木的場所 ( ), 遲字(字230)作背負一人行走而致遲慢 (

), 遲字(字230)作背負一人行走而致遲慢 ( ), 沈字(字209)為沈牛於河中之狀 (

), 沈字(字209)為沈牛於河中之狀 ( ), 耤字(字199)本作一人以手持犁, 一足踏犁耕地之狀的表意字 (

), 耤字(字199)本作一人以手持犁, 一足踏犁耕地之狀的表意字 ( ), 後加昔聲而成形聲字。 齒(字202)本也是純象形字 (

), 後加昔聲而成形聲字。 齒(字202)本也是純象形字 ( ), 後來標上止聲。寶(字289)本作屋中藏有貝、玉等貴重物品 (

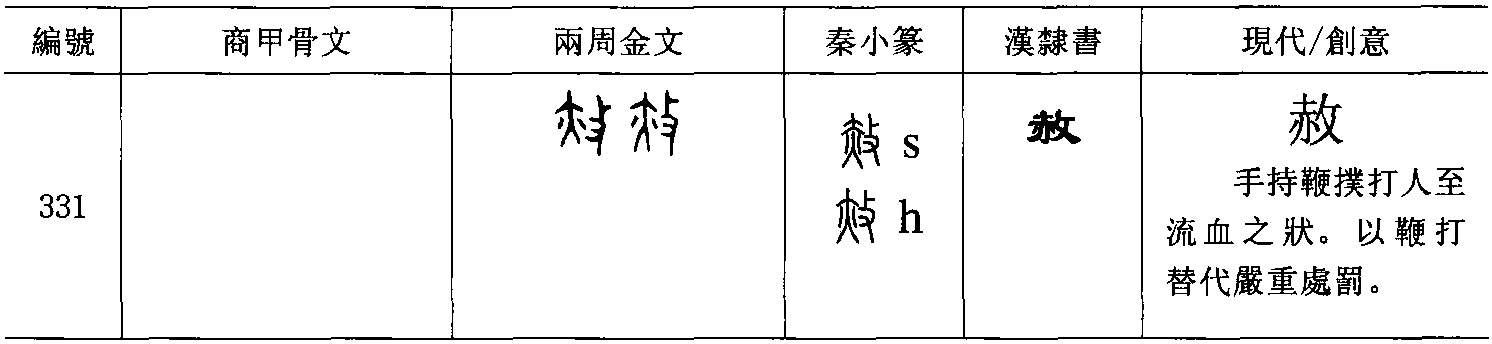

), 後來標上止聲。寶(字289)本作屋中藏有貝、玉等貴重物品 ( ), 缶聲也是後加的形聲字。有時一字有筆劃相近的異形,如果其中一形屬形聲字,就可能是較晚之形。 如赦字(字331) 【

), 缶聲也是後加的形聲字。有時一字有筆劃相近的異形,如果其中一形屬形聲字,就可能是較晚之形。 如赦字(字331) 【 , 置也。 从攴, 赤聲。

, 置也。 从攴, 赤聲。  , 赦或从亦】,西周金文由亦與攴構成,表現一手持杖撲打一大人而致流血之狀。不知是因字形訛變,還是以形聲取代,說文作从攴,赤聲,也是形聲的結構較象意結構晚的例子。

, 赦或从亦】,西周金文由亦與攴構成,表現一手持杖撲打一大人而致流血之狀。不知是因字形訛變,還是以形聲取代,說文作从攴,赤聲,也是形聲的結構較象意結構晚的例子。

一般情況下,異體字形以形聲的形式較遲。如有反向的情形,必有其特殊的原因。《說文》立部的竵字【

,不正也。从立,聲】,因為所从的聲,意義為【

,不正也。从立,聲】,因為所从的聲,意義為【 ,秦名土鬴曰。 从鬲, 午聲。 讀若過】, 罕見使用, 一般人不識其音讀,不明其意義,故才別創以不正會意的歪字,筆劃也減少許多。歪字如是取常見的聲符,就不會有這種反常。形聲字較象形或表意字早出現的例外還有一例, 小篆位字【

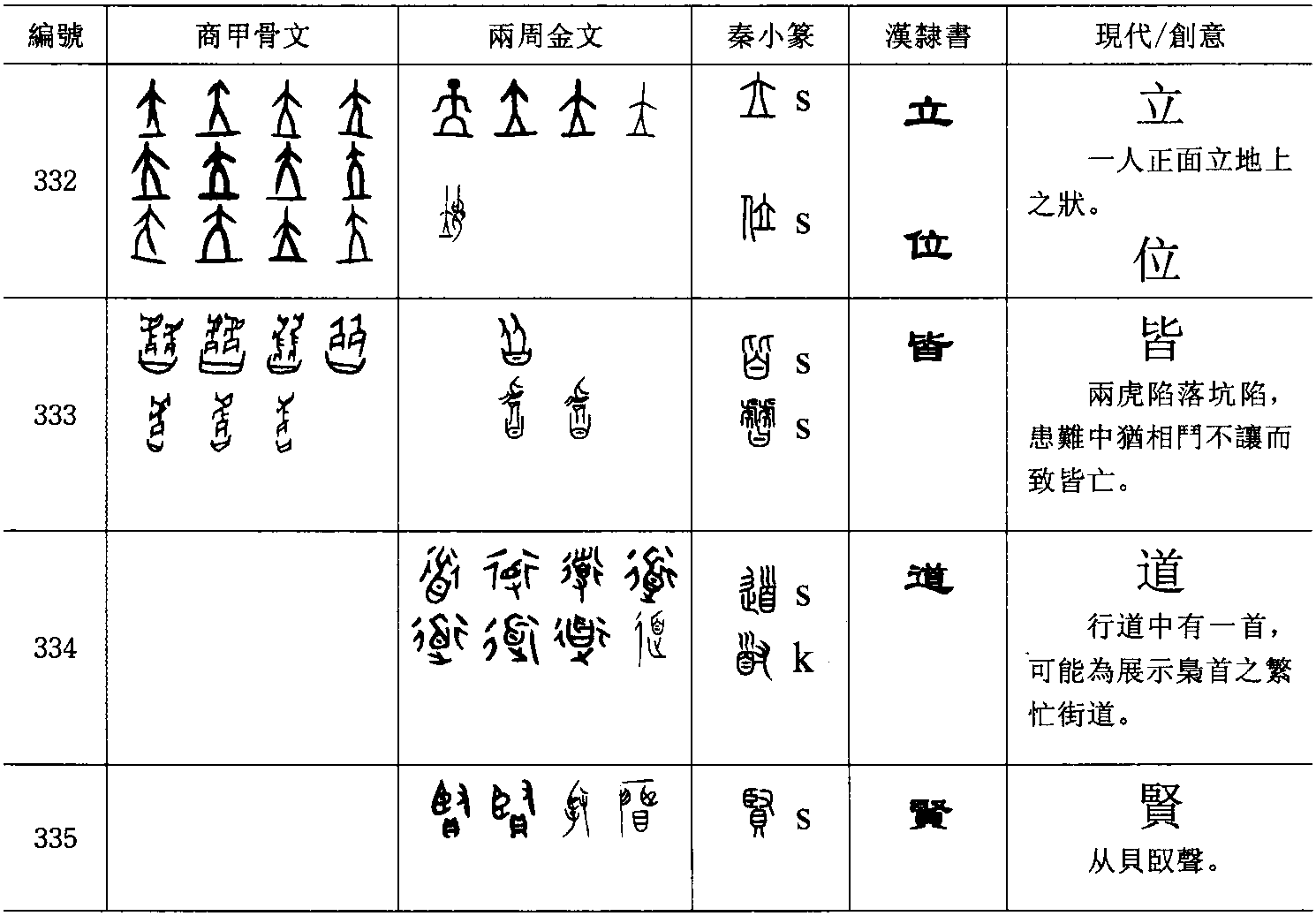

,秦名土鬴曰。 从鬲, 午聲。 讀若過】, 罕見使用, 一般人不識其音讀,不明其意義,故才別創以不正會意的歪字,筆劃也減少許多。歪字如是取常見的聲符,就不會有這種反常。形聲字較象形或表意字早出現的例外還有一例, 小篆位字【 , 列中庭之左右謂之位。 从人立】以人所立之處為其位置會意,早期金文借一人正面立於地上之立字(字332)【

, 列中庭之左右謂之位。 从人立】以人所立之處為其位置會意,早期金文借一人正面立於地上之立字(字332)【 ,侸也。 从大在一之上。 凡立之屬皆从立】表示。 戰國時代銅器中山王壺的銘文出現从立胃聲的形聲字。位置是經常會被使用的字義,十四筆劃太繁,可能就創只七筆劃的从人立會意的位字。

,侸也。 从大在一之上。 凡立之屬皆从立】表示。 戰國時代銅器中山王壺的銘文出現从立胃聲的形聲字。位置是經常會被使用的字義,十四筆劃太繁,可能就創只七筆劃的从人立會意的位字。窺 【

, 小視也。 从穴,規聲】字為形聲字的結構, 六朝的碑刻墓志常寫作穴下視、宀下視、門内視等字形,有以為是以從穴或門内向外窺視會意。六朝時人常寫錯字,視字較窺常見,有可能本為錯字,後來誤以錯字的宀下視為有意創造的會意字,又再度誤為門内視。總之,這種會意字取代形聲字的例子是異常的現象。

, 小視也。 从穴,規聲】字為形聲字的結構, 六朝的碑刻墓志常寫作穴下視、宀下視、門内視等字形,有以為是以從穴或門内向外窺視會意。六朝時人常寫錯字,視字較窺常見,有可能本為錯字,後來誤以錯字的宀下視為有意創造的會意字,又再度誤為門内視。總之,這種會意字取代形聲字的例子是異常的現象。(七)部件更替

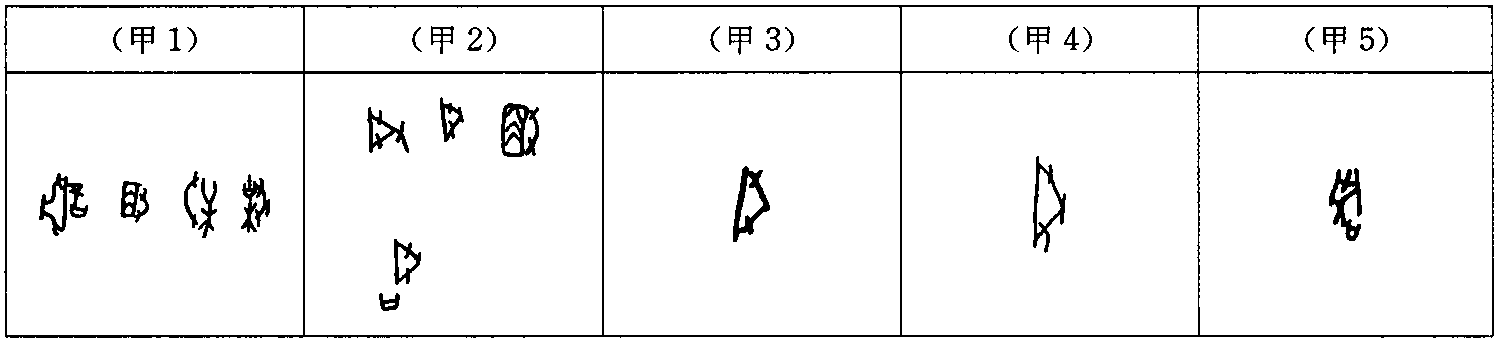

部件更替是學者常提及的現象。一個字可能因某種原因,更換某一構件 (包括構思與結構)而形成異體字,有時是因不同材料的製作,或使用於不同的用途,或來自不同的性別,或字的音讀起了變化等等。通常構形較合理的時代較早, 如毓字(字31), 作女人生子狀 (

)就要比作側人形生子狀要正確 (

)就要比作側人形生子狀要正確 ( )。 另外, 字形較簡易的, 其時代也往往較遲。 如皆字(字333)【

)。 另外, 字形較簡易的, 其時代也往往較遲。 如皆字(字333)【 ,俱辭也。 从比从白】 【

,俱辭也。 从比从白】 【 ,兩虎爭聲。 从虤从曰。讀若憖】甲骨文作已朽成白骨的兩虎在坑陷中之狀,表達老虎的習性,雖患難之中猶相鬥不讓步而至皆亡。省作一虎者已有損創意,故為後起的省形。金文作兩人在坑陷中,已不符原意。大致人的筆劃較虎簡單是導致皆字異寫的一個因素。

,兩虎爭聲。 从虤从曰。讀若憖】甲骨文作已朽成白骨的兩虎在坑陷中之狀,表達老虎的習性,雖患難之中猶相鬥不讓步而至皆亡。省作一虎者已有損創意,故為後起的省形。金文作兩人在坑陷中,已不符原意。大致人的筆劃較虎簡單是導致皆字異寫的一個因素。道字(字334)【

,所行道也。 从辵首。 一達謂之道。

,所行道也。 从辵首。 一達謂之道。  , 古文道从首寸】,西周金文原作行道中有一首,表達作為展示梟首之繁忙街道。 戰國文字就有改有髮之首為無髮之𦣻者, 省了些筆劃。 但同時又增加一手以持首,或部件更替 (彳止辵)而多一止。

, 古文道从首寸】,西周金文原作行道中有一首,表達作為展示梟首之繁忙街道。 戰國文字就有改有髮之首為無髮之𦣻者, 省了些筆劃。 但同時又增加一手以持首,或部件更替 (彳止辵)而多一止。

蛛字(字201)的形聲字形作从黽朱聲 (

), 小篆或从虫 (

), 小篆或从虫 ( )。虫的筆劃也比黽少得多。 又如鑪(字204), 本是象形字 (

)。虫的筆劃也比黽少得多。 又如鑪(字204), 本是象形字 ( ), 先是加上虎的聲符 (

), 先是加上虎的聲符 ( ), 後來因為鍊金而構築, 故从金 (

), 後來因為鍊金而構築, 故从金 ( )。 有的因它是生火的器物,也不一定用來鍊金,就从火。古代大部分的爐子以陶土構造,故有从缶的罏。從目前的資料看,可能站立式的燒火爐流行較晚,早期鑪子多以煉金為目的,所以從金的鑪字出現最早。小篆收有籀文罏字 (

)。 有的因它是生火的器物,也不一定用來鍊金,就从火。古代大部分的爐子以陶土構造,故有从缶的罏。從目前的資料看,可能站立式的燒火爐流行較晚,早期鑪子多以煉金為目的,所以從金的鑪字出現最早。小篆收有籀文罏字 ( ), 但無爐字。 爐字見於漢代的銅爐, 現在也以爐字最常見, 其代換的構件,呈現時代越晚筆劃越少的現象。但有時是因著重點不同而使用不同意符,或為了別異而選用另一個筆劃較繁的聲符,因非基於有意的簡省, 就難據以判定演變的方向。 如賢(字335) 【

), 但無爐字。 爐字見於漢代的銅爐, 現在也以爐字最常見, 其代換的構件,呈現時代越晚筆劃越少的現象。但有時是因著重點不同而使用不同意符,或為了別異而選用另一個筆劃較繁的聲符,因非基於有意的簡省, 就難據以判定演變的方向。 如賢(字335) 【 , 多財也。 从貝,臤聲】本為从貝的形聲字,表達多財之人,也引申為多才、盛德的人,故別造从子臤聲之字以別義。它雖筆劃少,義類也較合理,但不被接受,最後還是選擇賢字。

, 多財也。 从貝,臤聲】本為从貝的形聲字,表達多財之人,也引申為多才、盛德的人,故別造从子臤聲之字以別義。它雖筆劃少,義類也較合理,但不被接受,最後還是選擇賢字。書寫過程中偶發的錯誤,有時也被舉以為字形演變的例子。甲骨由於順應刀法的便利,有先刻直線再刻橫劃的習慣,以致刻完直劃後忘了刻橫劃。這就不應該視為簡省,除非同樣現象的例子很多,或是後代的字形由之再演變,否則不宜冒然作為簡省的常例。有時在其他種類的文獻也有漏寫直劃或橫劃的例子,如常被舉例的 《呂氏春秋·察傳》: “子夏之晉,過衛,有讀史記曰: 晉師三豕涉河。子夏曰: 非也,是己亥也。夫己與三相近,豕與亥相似。”己亥兩字缺刻直劃便成三豕,它畢竟不是這二字的演變常態。因此不要舉之以為字形演變的例子。甲骨文由於是用刀刻在光滑、堅硬的卜骨上,所刻的字又不大,有時刀子會滑入另一道筆劃的溝中而不覺,並不是有意書寫的字形,也不宜舉以為例,如 《合》33694上的伊字,一作正常的形態(

),一則手持的筆杆與人的軀幹合用一豎 (

),一則手持的筆杆與人的軀幹合用一豎 ( )。 這樣的字形不但在甲骨非常罕見,也沒有演變成後世的字形,只能算是某個人的一時筆誤。《英》 996上有四條“乎舞,亡雨?”的刻辭,舞字都作舞具套在手臂之形 (

)。 這樣的字形不但在甲骨非常罕見,也沒有演變成後世的字形,只能算是某個人的一時筆誤。《英》 996上有四條“乎舞,亡雨?”的刻辭,舞字都作舞具套在手臂之形 ( ), 而不像其他超過一百個的例子作下垂在手臂下。如不是偽刻,就是習刻。像這些筆誤,都不應視為字形演變常規的例子去研究。

), 而不像其他超過一百個的例子作下垂在手臂下。如不是偽刻,就是習刻。像這些筆誤,都不應視為字形演變常規的例子去研究。以下試以帝字(字72)為例,示範探討字形演變的較完整步驟。

(1)《說文》說解

,諦也。 王天下之號。 从二束聲 。

,諦也。 王天下之號。 从二束聲 。 , 古文帝。 古文諸丄字皆从一,篆文皆从二。二,古文上字。

, 古文帝。 古文諸丄字皆从一,篆文皆从二。二,古文上字。(2)字形排列 (依時代)

(3)出土文物使用意義

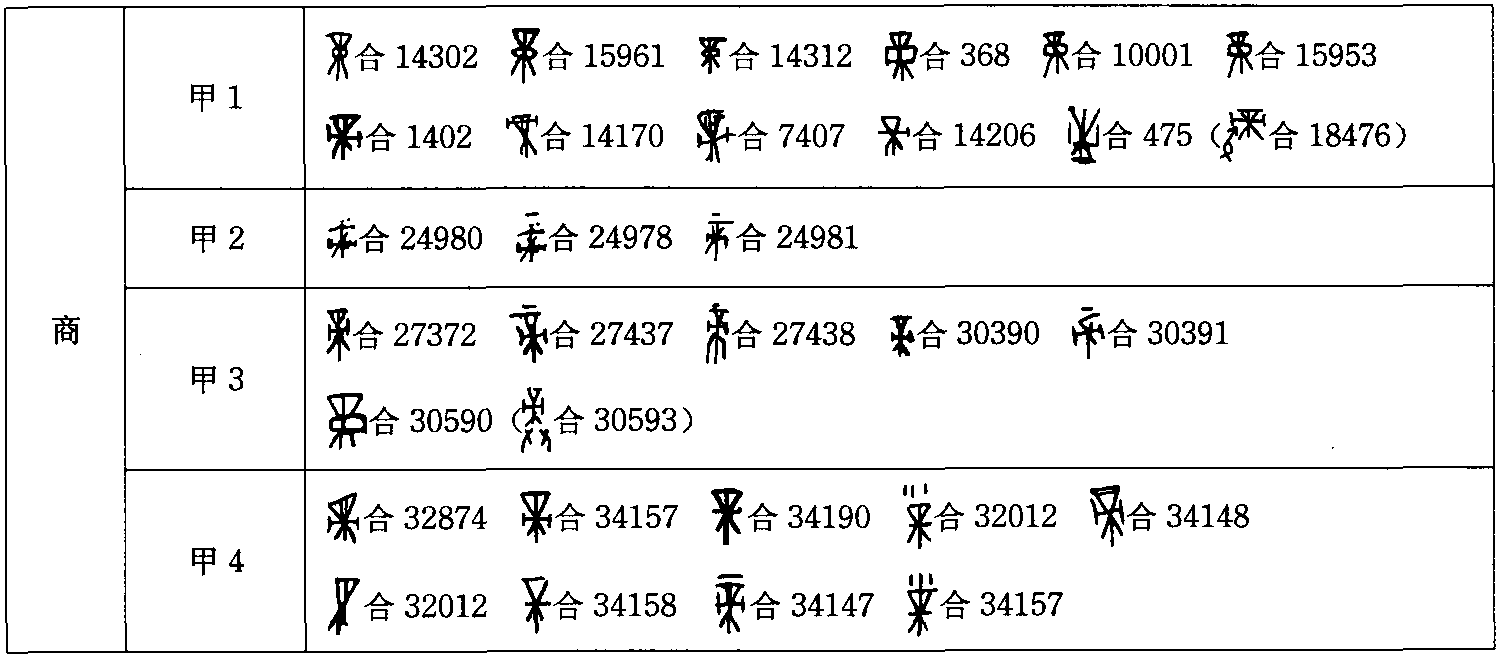

商代

1.天帝: 《合》14295: “辛亥卜,内貞: 今一月帝令雨? 四日甲寅夕 (雨)。”

2.人帝: 《合》27372: “乙卯卜: 其又歲于帝丁,一牢?”

3.祭名,禘: 《合》32012: “癸巳卜: 其帝于巫?”

西周

1.天帝: 《㪤狄鐘》: “在帝左右。 ”

2.人帝: 《師訇簋》: “肆皇帝亡斁。”

3.美盛: 《仲師父鼎》: “其用享用孝于皇祖帝考。” (或以為假借為嫡)

東周

1.天帝: 《郭店·六德41》: “上帝賢汝。”

2. 人帝: 《帛書·乙六》: “炎帝乃命祝融。”

(4)先秦文獻的使用意義

1.上帝、天帝: 《詩 ·商頌·長發》: “帝令不違,至于湯齊。”《書·洪範》: “帝乃震怒。”

2人帝、皇帝: 《周易·歸妹》: “帝乙歸妹。” 《左傳·僖公二十五年》: “今之王,古之帝也。”

3.主體: 《莊子·徐無鬼》: “藥也: 其實,堇也、桔梗也、雞癰也、豕零也,是時為帝者也,何可勝言。”

(5)創意的討論

帝字的創意大致可歸納為六種意見:

1. 形聲字,从上,束聲:《說文》說解。

2.據帝倒字形

, 以為下一為地, 上為積薪置架形: 葉玉森 《殷虛文字前編釋文》。

, 以為下一為地, 上為積薪置架形: 葉玉森 《殷虛文字前編釋文》。3. 以架插薪而祭天:嚴一萍 《美國納爾森美術館藏甲骨卜辭考釋》。

4.蒂字源,如花之有蒂,果之所自出: 鄭樵 《六書略》、吳大澂《字說》。

5.女陰在架上: 陳仁濤《金匱論古初集》。

6.三腳之祭壇形: 松丸道雄《中國文明。成立》。

7.人偶,象紮起的稻草人之類人形:郭人杰、張宗方《金文編識讀》。

討論:

帝字在甲骨卜辭較早的字義是至上的天神,字形以

與

與 為主,看起來是一個完整的形體。被《說文》誤以為从上的短劃是後來演變的無意義增繁,古文字的例子甚多,已成一種成規,故在以上所列六種意見中,形聲說明顯是錯誤的。至於女陰在架上之說,已經把獨體的形象分析為兩部分,其可能性就較低。帝字的形象有兩個可注意之點: 一是可以倒寫

為主,看起來是一個完整的形體。被《說文》誤以為从上的短劃是後來演變的無意義增繁,古文字的例子甚多,已成一種成規,故在以上所列六種意見中,形聲說明顯是錯誤的。至於女陰在架上之說,已經把獨體的形象分析為兩部分,其可能性就較低。帝字的形象有兩個可注意之點: 一是可以倒寫 (合475)。 如果不是誤刻而是可以接受的字形, 則有一定放置方向的架上插薪、祭壇或女陰的說法也就不恰當。再者,帝字不見附以火點的形象, 故燎柴之說也不合適。 二是另有一字

(合475)。 如果不是誤刻而是可以接受的字形, 則有一定放置方向的架上插薪、祭壇或女陰的說法也就不恰當。再者,帝字不見附以火點的形象, 故燎柴之說也不合適。 二是另有一字 (合30593)作為祭名使用,可能是帝字的另一寫法,作兩手自下捧帝形物之狀。兩手自下捧物的動作,大致表達所捧之物是貴重的,或有點份量但不是重得捧不動,則花卉與人偶之說都可以合其條件。

(合30593)作為祭名使用,可能是帝字的另一寫法,作兩手自下捧帝形物之狀。兩手自下捧物的動作,大致表達所捧之物是貴重的,或有點份量但不是重得捧不動,則花卉與人偶之說都可以合其條件。帝的字形,從演變常律看,中間的部分應是從圓圈變矩形,再變為工、一。其圓圈有時寫成兩弧線交叉,可能為捆綁之象。就這一點看起來,花卉之說較人偶之說不合適。尤其是甲骨另有一字作帝形之物為箭所射之狀 (

)。 花朵不會以箭去射, 而大型的人偶或立像就有可能因某種緣故而被箭所射。以豎立的形象作為崇拜對象,考古發掘也有例子。譬如四川廣漢三星堆的商代祭祀坑,出土高396公分的銅神樹和260.8公分的銅立人像,被認為都是崇拜的神象。時代更早,約五千年前的遼寧朝陽牛河梁遺址,發現依山勢建有神廟、祭壇等,出土的女神像已殘,但頭像就達到22.5公分。可見古代中國有豎立神像崇拜的習俗,因此以神像的形式來表達至高上帝的意義是非常可能的。

)。 花朵不會以箭去射, 而大型的人偶或立像就有可能因某種緣故而被箭所射。以豎立的形象作為崇拜對象,考古發掘也有例子。譬如四川廣漢三星堆的商代祭祀坑,出土高396公分的銅神樹和260.8公分的銅立人像,被認為都是崇拜的神象。時代更早,約五千年前的遼寧朝陽牛河梁遺址,發現依山勢建有神廟、祭壇等,出土的女神像已殘,但頭像就達到22.5公分。可見古代中國有豎立神像崇拜的習俗,因此以神像的形式來表達至高上帝的意義是非常可能的。帝字取自花朵形象的說法向來最為學者所採信,包括筆者在内。原因想來是其字形與甲骨文的不字 (

)接近而稍為繁複,有可能取自同類的事物。不字在甲骨文假借為否定詞,應另有本義。在金文它作為丕字使用,丕為胚的聲符,認為不字為膨大的花胚形象,故引申為宏大一類的意義。帝字如以花為取形的根原,也與早期信仰常取自有形的動植物形象,由圖騰的信仰演變為至高神,再演化為政治領袖的過程不背離。中國人自稱華夏民族,華即為花卉的形象,故以花卉為崇拜的形象也是合理的。

)接近而稍為繁複,有可能取自同類的事物。不字在甲骨文假借為否定詞,應另有本義。在金文它作為丕字使用,丕為胚的聲符,認為不字為膨大的花胚形象,故引申為宏大一類的意義。帝字如以花為取形的根原,也與早期信仰常取自有形的動植物形象,由圖騰的信仰演變為至高神,再演化為政治領袖的過程不背離。中國人自稱華夏民族,華即為花卉的形象,故以花卉為崇拜的形象也是合理的。不過,上已言之,中部有圓圈或矩形的初形,較不像花朵。而且不的字形有下部的三劃作彎曲若花瓣狀,帝就沒有這樣的寫法。不的上部也沒有作三直線交叉的,加上帝有被箭射的字形,花卉之說並不很適當。 但是在帝字的衆多字形中,有一形作上有並列的三小點 (

),很難對捆綁的崇拜形象說作合理的解釋。故暫取捆綁的崇拜形像為帝字較可能的取材,而花卉說為備考。

),很難對捆綁的崇拜形象說作合理的解釋。故暫取捆綁的崇拜形像為帝字較可能的取材,而花卉說為備考。(6)分析

文獻年代: 從文獻年代的角度看,其變化大致有幾個方向: 一是上加一道短劃; 一是上部的倒三角形的中線消失; 一是中間部分,甲骨第一期已是圓圈、矩形、工形並見,之後有省略成一形的,但以工形者定形最久,成為小篆採用的字形; 一是三條交叉線分離成上下兩部分; 一是下部的三直線變形成巾。楚系的帝字又有在下部的直線加短橫劃的。

文獻性質: 帝字不見於商代銅器的族徽性質銘文,也不見於展示性質的文獻,無從討論。兩周時代的銅器,帝字只有細微的變化,但是楚地的簡帛就有相當大的訛變。第一個變化是把中央的工形和上部的筆劃相連而類似寶蓋頂,第二變化是在下部的中線增一短橫,使外觀幾乎完全殊異。中山壺及越王鐘的銘文屬鳥蟲書,是為了美化而故意扭曲筆劃,過分的修飾反而偏離正軌。泥封也有類似的訛變。還有,當銅銘字形是彎曲而甲骨是直線時,有可能因用刀刻不便彎曲而以直線表示,為較遲的寫法。但早期的銅器銘文,下部的三劃也是直線,知原形作直線,西周晚期漸形成的彎曲下垂線應是後來的發展。

字的創意: 在上文談字的創意時,已辨明原形是獨體的,上部與下部的三條線是交叉而連續的,違反這個主調就是不明了創意的誤寫。依訛變的輕重程度,上下部分離的在先,下部線條彎曲的在後,中部的由框演變為直線,分成兩段的又在其後。

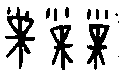

演變常律: 一長橫劃上加一短橫劃的演變方向是從商代持續到戰國的趨勢,是最具決定性的標準。又,在演變的常律中,三小點被省略的例字遠較增繁的多, 儘管使用

字形的時代較

字形的時代較 遲, 三小點有可能是減省之前的原始字形。

遲, 三小點有可能是減省之前的原始字形。寫實程度: 圖像的變化,一般由寫實而抽象,繁複而簡略。甲骨由於用刀刻,多用方框替代圓形,線條替代寬廣物象,比較帝字中部的四種形狀,圓形最早,方框次之,再次為工形,最後才是一橫線。

造字法: 各形皆屬象意字,不轉變為形聲字,不適用此標準。

部件替代: 為一體成形,無個別構件,無從應用此標準。

(7)結論

字形的演變約如以下圖示: