桑( )

)

甲骨文合集10058,殷

丙寅不桑棘。

格伯簋,殷周金文集成4264,西周中期

殷谷杜木 谷

谷 桑。

桑。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問7,戰國至秦

或盜采人桑葉。

馬王堆漢墓帛書·雜療方,西漢

卵入桑枝中。

馬王堆漢墓帛書·周易,西漢

擊(繫)于枹(苞)桑。

漢印文字徵

桑吴人。

西嶽華山廟碑陽,東漢

觸石興雲,雨我農桑,資糧品物,亦相瑶光。

元光基墓誌,東魏

桑林吐日,濛谷含煙。

張冏妻蘇恒墓誌,隋

豈圖百齡早落,五福先虧,藥對未因,桑榆掩及。

史興墓誌,唐

恐後桑田改變,凌谷運移,勒石書文,乃爲詞曰……

呼延章墓誌,唐

零露瀼瀼,霑於包桑。

《説文》: “桑,蠶所食葉木。从叒、木。”

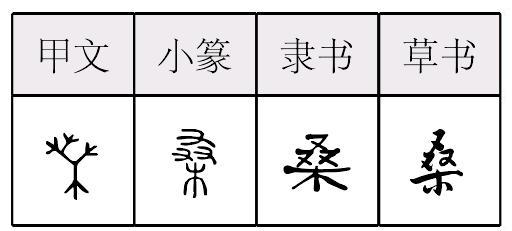

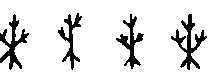

甲骨文“桑”象桑木長滿桑葉之形。金文格伯簋从“爪”,桑葉之形與“木”脱落成二“中”,象手採桑葉。睡虎地秦簡文字,桑之枝葉也與樹幹脱節,作三“中”之形。“中”與“又”古文字形近,小篆遂誤从“叒”形。漢印文字亦承此形,唯“中”下不出頭,似“山”形。石刻楷書中“中”之曲笔常常平直化,從而與“卉”同形。

桑★常◎常

sānɡ象形,甲骨文象枝繁叶茂的桑树形,中为树干,上为枝叶,下为树根,小篆字形稍变,隶定为“桑”。本义为桑树,一种落叶乔木,引申为桑叶、种桑养蚕的农事等。

【辨析】

以“桑”作音符构成的形声字一般读sǎnɡ:嗓、搡、磉、颡。

桑sāng

象形字,小篆“又”为桑树的树叶。作声符生成的字有:

sǎng

嗓(嗓音)

搡(推推搡搡)

颡(额;脑门子)

磉(柱子底下的石墩)

桑 (sāng)

(sāng)

叒木即若木。

【按】桑,《説文》:“蠶所食葉木。”叒木,日初出東方湯谷所登榑桑。湯谷即旸谷,古代傳説日出之處。榑桑即扶桑,海外的大桑樹,傳説太陽從這裏升起。

桑.jpg) 甲

甲.jpg) 篆

篆.jpg) 隶sāng

隶sāng

【析形】象形字。甲骨文字形上部像树冠枝叶散开之形,下部是树根。后树枝与树干分离,又改变方向,故小篆字形讹变为三个又。隶、楷字形承之。

【释义】《说文》:“蚕所食叶木。”本义是桑树。桑以养蚕,蚕以吐丝,丝以制衣,所以古代多种桑树。东汉以来常以“桑梓”借指故乡或乡亲父老。[桑麻]桑树和麻。植桑饲蚕取茧和植麻取其纤维,同为古代农业解决衣着的最重要的经济活动。后用来泛指农作物或农事。

【shape analysis】It is the pictograph character. In Oracle, the upper part of the character is shaped like the tree crowns and leaves while the lower part is root. Later, the branch sparated from the tree body and changed direction, so in Small Seal script, it was transformed erroneously into three 又(yòu).

【original meaning】 Mulberry.

*桑sang

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 蠶所食葉木。从叒、木。(六篇下)

, 蠶所食葉木。从叒、木。(六篇下)

桑樹形。

桑桒sāng

(10画)![]()

![]()

【提示】桑,上面三个又,下左的又,位于字的左边,末笔捺改点; 上面的又、下右的又和下面的木,末笔原本均是捺,为避重捺,两个又的末笔捺均改点;木,中间是竖,不是竖钩。

*桑〔桒〕sāng

10画 又部 桑树,落叶乔木,叶子卵形,可喂蚕。花黄绿色,果实叫桑葚,味甜,可吃。嫩枝的韧皮纤维可造纸,叶、果、枝、根、皮都可入药。