不( )

)

甲骨文合集6834,殷

庚申卜,王,貞余伐不。

甲骨文合集20023,殷

已未卜, 子屖, 小王不。

甲骨文合集34015,殷

[甲]辰卜,乙巳易日,不易日,雨。

周原甲骨文H11:47,西周

不大追。

𤼈簋, 殷周金文集成4174, 西周中期

不敢弗帥用𡖊(夙)夕。

縣妃簋,殷周金文集成4269,西周中期

我不能不眔縣白(伯)萬年保。

師㝨簋, 殷周金文集成4313, 西周晚期

師㝨虔不㒸(墜)。

王子午鼎,殷周金文集成2811,春秋中期或晚期

余不 (畏)不

(畏)不 (差)。

(差)。

宋公差戈,殷周金文集成11204,春秋晚期

宋公差之所 (造)不昜(揚)族戈。

(造)不昜(揚)族戈。

中山王 鼎, 殷周金文集成2840,戰國晚期

鼎, 殷周金文集成2840,戰國晚期

語不(悖)𪪋(哉)。

古陶文彙編3.406,戰國

□□不敢。

古璽彙編1264,戰國

□□不。

包山楚簡·文書26,戰國

不

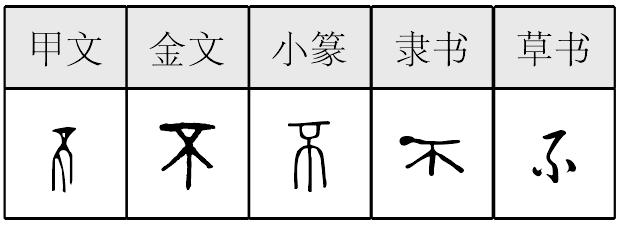

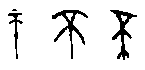

不,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

或説甲骨文象植物之根,認爲是“柎”或 “胚” 的初文。文獻假借爲否定詞。卜辭多用作否定詞。銘文或用作否定副詞。或用作人名。或用作國名,即 “邳”。又多通 “丕”,大也。

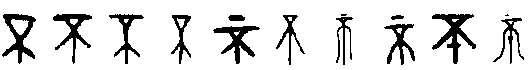

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,篆意猶存。

,篆意猶存。

不★常◎常

bù象形,甲骨文、金文、小篆象花萼下的花托之形(一说像草木根须之形),隶定为“不”。本义为花托,假借为副词,表示否定、疑问等。

【辨析】

❶以“不”作音符构成的形声字,一般韵母为u,但声母和声调不同。bù:钚∣fú:罘。有时读bēi:杯。

❷不/没 这两个字都用于副词,表示否定,但有微别:“不”一般用于主观意愿;“没”一般用于客观叙述。

不bù,fǒu

不,象形字。初期甲骨文像花萼花蒂。《诗·棠棣之华》中“鄂不韡韡”的“鄂”即“萼”,“不”即“蒂”。“不”,《玉篇》读“甫负切,音浮(fú)。”本为实词,与弗、勿音近相通,故被用作否定词。因形与“丕”相似,也相通。《诗》:“不显不承”中的“不”即为“丕”,是“大”的意思。不、否、音、丕四个字音与义关系密切,音、丕、否均以“不”为基础,作声符与意符时有交叉混用的现象。读音较为复杂,生成的字有:

bù

吥(音译用字)

钚(放射性金属元素)

fú

罘(狩猎用的网)

fǒu

否(否定)

póu

抔(一抔黄土)

bēi

桮(同“杯”)

杯(杯盘狼藉)

pēi

衃(凝集的血)

pǐ

否(否极泰来)

不 (è)

(è)

古“櫱”字。从木無頭。

【按】𣎴,《説文》:“伐木餘也。”從木無頭會意。

*不pjwəv

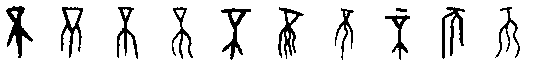

[甲骨]

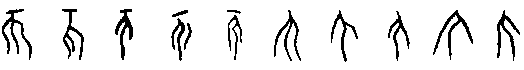

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 鳥飛上翔不下來也。从一,一猶天也。凡不之屬皆从不。(十二篇上)

, 鳥飛上翔不下來也。从一,一猶天也。凡不之屬皆从不。(十二篇上)

下垂之花朵形,胚房膨大,故引申為丕大。

*𣡌(不)ngat,ngiat

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,伐木餘也。从木,獻聲。商書曰: 若顛木之有甹𣡌。

,伐木餘也。从木,獻聲。商書曰: 若顛木之有甹𣡌。  ,𣡌或從木,聲。

,𣡌或從木,聲。  ,古文𣡌。 从木無頭。

,古文𣡌。 从木無頭。  , 亦古文𣡌。 (六篇上)

, 亦古文𣡌。 (六篇上)

古文字形以木而無上半會意。

不(fǒu)

“.jpg) ,鸟飞上翔,不下来也。从一,一犹天也。象形。凡不之属皆从不。”(方久切)

,鸟飞上翔,不下来也。从一,一犹天也。象形。凡不之属皆从不。”(方久切)

许慎用小篆的形体解释,说“不”是鸟向上飞翔而不落下来。张舜徽云:“不即飞之语转。不、飞双声,其义一耳。飞与非一字,不之用为不然之不,犹非之用为是非之非,亦以双声义通,故古人多通用。……不字本义为指实物,今但用为虚词;犹非字本义为指实物,今但用为虚词;其例正同。学者能明乎非之为飞,则亦可无疑于不之训飞矣。”[1]或说“不”象花蒂之形。徐灏《注笺》:“郑樵曰:‘不象花萼蒂之形。’程氏《通艺录》曰:‘《小雅》:常棣之华,鄂不韡韡。郑笺云:承华者曰鄂,不当作柎。柎,鄂足也。古声不、柎同。’”

“不”甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等,罗振玉、王国维等谓象花萼之形,是柎之本字,认为郑玄笺注可信。《诗·小雅·常棣》“鄂不”,用“不”之本义。或说“不”构意是草根,用作“柎”为借用。[2]金文或作

等,罗振玉、王国维等谓象花萼之形,是柎之本字,认为郑玄笺注可信。《诗·小雅·常棣》“鄂不”,用“不”之本义。或说“不”构意是草根,用作“柎”为借用。[2]金文或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 。不过卜辞、铭文和经传中多假借“不”为否定词。

。不过卜辞、铭文和经传中多假借“不”为否定词。

“不”可被借为“丕”等。金文有用例,如毛公鼎:“不(丕)巩(鞏)先王配命。”[3]传世文献也有用例,如《诗·周颂·清庙》:“不显不承。”其中借为“丕”。

不部只有一个属字“否”,云:“不也。从口,从不。不亦声。”

不bù

(4画)![]()

【提示】横下边不是小,也不是个; 中间是竖,不是竖钩,不与横笔相接。

不shì

(5画)![]()

【提示】起笔是横,不是点。第四笔宋体是撇,楷体是点。

*不bù

4画 一部 副词。

(1) 表示否定;相反: ~安|~错|~倒翁|~法分子|~光彩的事|~知天高地厚。

(2) 没有;无: ~胫而走|~毛之地。

(3) 不用;不要: ~谢|~客气。

(4) 表示疑问: 你现在身体好~?