止( )

)

甲骨文合集13684,殷

貞疾止隹㞢![]() 。

。

甲骨文合集3910,殷

……雝……箙……止……

甲骨文合集20221,殷

……令圃复止。

甲骨文合集8660,殷

己丑……止□……

亞![]() 止鼎, 近出殷周金文集録246,殷

止鼎, 近出殷周金文集録246,殷

亞![]() 止。

止。

梁其鐘,殷周金文集成187,西周晚期

天子![]() 事(使)

事(使)![]() (梁)𠀠(其)身邦君大止(正)。

(梁)𠀠(其)身邦君大止(正)。

五年召伯虎簋,殷周金文集成4292,西周晚期

余老止公僕(附)![]() (庸)土田多

(庸)土田多![]() (積)。

(積)。

蔡簋,殷周金文集成4340,西周晚期

止從(縱)獄。

郭店楚墓竹簡·語叢一105,戰國

勿(物)各止於其所, 我行![]() (皆)又(有)之。

(皆)又(有)之。

郭店楚墓竹簡·六德26,戰國

𧗟(道)杗(無)止。

郭店楚墓竹簡·語叢三53,戰國

膳(善)日過我,我日過膳(善),臤(賢)者隹(唯)其止也以異。

郭店楚墓竹簡·語叢三57,戰國

人之眚(性)非與?止虖(乎)其孝。

睡虎地秦墓竹簡·日書甲種63背,戰國至秦

是是餓鬼。以屨投之,則止矣。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問1,戰國

五人盜,臧(贜)一錢以上,斬左止(趾),有(又)黥以爲城旦。

張家山漢簡·二年律令88,西漢

有罪當黥,故黥者劓之,故劓者斬左止(趾),斬左止(趾)者斬右止(趾),斬右止(趾)者府(腐)之。

張家山漢簡·引書4,西漢

入宫從昏到夜半止。

漢印文字徵

馮止之印。

漢印文字徵![]() 止。

止。

肥致碑,東漢

君常舍止棗樹上,三年不下,與道逍遥,行成名立,聲布海内。

王浚妻華芳墓誌陰,晉

及居室包養,盡孝承親,清恒婉嫕,容止有則。

元襲墓誌,北魏

洪治畿甸,化止灾蝗。

封忠簡妻王楚英墓誌,隋

舉案識倫,闖門知止。

張景略墓誌,隋

欲止不能,遂被徵辟。

陳叔明墓誌,隋

君幼禀純孝,早尚風格,容止可觀,折旋有度。

蔡君妻張氏墓誌,唐

子欲養而人不待,樹欲靜而風不止。

盧行毅墓誌,唐

公令行禁止,人莫敢欺。

潘基墓誌,唐

丘園可尚,榮宦知止,桂冠朝門,毓德州里。

楊孝恭碑,唐

禮則鞕生成人,昕則止戈爲武。

張叡墓誌,唐

感嚴父享豕之訓,戀慈母徙宅之仁,痛風樹之不止,嗟負米之無及。

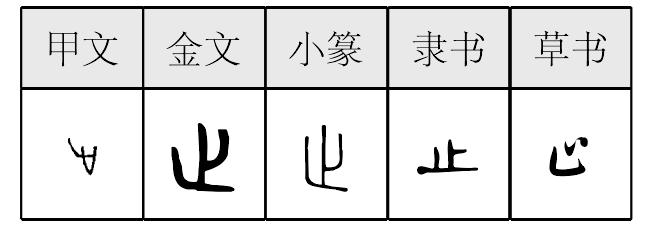

《説文》: “止,下基也。象艸木出有址,故以止爲足。凡止之屬皆从止。”

象形字,象人足。許慎所釋不確。卜辭“疾止”即用本義“足”。後來 “止”被廣泛用於停止義,於是另造“趾”字表本義。《説文》無 “趾”。

止

止,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

“止”,足也,後世作 “趾”,今謂之脚。用動詞義有到達、止息、居住、停止、靜止、禁止等義。引申用爲名詞指地基,後世增意符 “土” 作 “址”。古籍又用 “止” 作助詞。漢字結構多用“止”作意符,其構形義是足,表示行走或有所行動。卜辭或用同“趾”。銘文或用作人名。

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,古隸典型。

,古隸典型。

止★常◎常

zhǐ象形,甲骨文、金文、小篆象人的脚趾形,隶定为“止”。本义为脚趾(是“趾”的本字),引申为停止、到达、举止(举动、姿态和风度)、禁止、截止、副词(相当于“仅”“只”)等。

【辨析】

❶以“止”作音符构成的形声字读音不同。zhǐ:址、芷、祉、趾∣chǐ:耻、齿∣chě:扯∣qǐ:企。

❷止/已 这两个字都有停止的意思,读音又相近,是同源字。

止zhǐ

(篆)

(篆)

象形字,甲骨文像脚,有脚掌、脚趾。作意符生成了“此”,作声符生成了:

zhǐ

址(地址)

祉(福祉)

芷(白芷)

趾(趾高气扬)

沚(水中的陆地)

chǐ

耻(羞耻)

齿(牙齿)

相关链接

1.“肯”,大篆为会意字,其上为“骨”的象形,后讹化为“止”;其下为“肉”(月),意为贴在骨头上的肉。庖丁解牛,“技经肯綮之未尝”即指此。

2.“扯”(chě),会意字,用手与脚将物抻开。

止 (zhǐ)

(zhǐ)

古“趾”字。上象足指,下象跟。

止.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶zhǐ

隶zhǐ

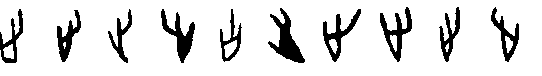

【析形】象形字。甲骨文字形像脚掌之形,下为脚后跟,上为三个脚趾头,三泛指多,以代五趾。金文以降,字形渐次讹变。

【释义】《广韵》:“足也。”本义是足,脚。脚用以走路,故汉字与行动有关的字多从“止”(如歷、走),或从“止”与“彳”(“行”的一半,“行”本义为道路)组合而成的“辵”(隶变后作辶)。后引申指停止等义,脚本义则在原字基础上增加意符“足”,另造“趾”字表示。

【shape analysis】It is the pictograph character.In Oracle,the character is like a foot,the lower part like the heel and the upper part like three toes.Three means many,referring to the five toes.

【original meaning】Foot.

276.趣談“止”字

止,脚趾,這是王國維先生重新識别的一個古文字,從而使“止族字”獲得了比較正確的解説,止,象形,像脚趾。借爲停止,加足返還,止除了停止之外,還有表示“動作”的意思,簡稱爲“示動符”,如先、前、出、步、走等字中的“止”都含有動意。在文字學上王國維先生功不可滅。

止.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆zhǐ

篆zhǐ

[象形,像脚趾形。(《説文》:“止,下基也。象艸木出有址也。故以止爲足。”不確。止,初文像人的脚趾。“趾”本字。當止被借爲“停止”時,另造趾字,作爲“脚趾”專用。止,阻攔〈使停止〉,到達〈到此爲止、截止〉。不止不前,止除含有“停止”的意思之外還含有“舉步前進”的動意,在構字中,“止”通常作爲“示動符”使用。)]

《詩經·商頌·玄鳥》:“邦畿千里,維民所止。”(祖國疆土上千里,人民安居在這里。)

《大學·第一章》:“知止而後有定。”(有了目標,就能定向。)

[清] 曹雪芹《红楼夢》(第三回):“若爲他這種行止,你多心傷感,只怕你傷感不了呢。”

*止tjiəv

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,下基也。 象艸木出有阯,故以止為足。凡止之屬皆从止。(二篇上)

,下基也。 象艸木出有阯,故以止為足。凡止之屬皆从止。(二篇上)

象有趾之腳趾形。

止(zhǐ)

“.jpg) ,下基也。象艸木出有址,故以止为足。凡止之属皆从止。”(诸市切)

,下基也。象艸木出有址,故以止为足。凡止之属皆从止。”(诸市切)

徐锴《系传》:“艸木初生根干也。”

商朝中晚期古陶文有“止”字,象人的脚板,还有四个脚趾头。[1]甲骨文简化为三个脚趾朝上之形,作.jpg) 、

、.jpg) 。卜辞或用其本义,如“贞:疾止惟有

。卜辞或用其本义,如“贞:疾止惟有![]() (害)?”(《合》13683)意谓脚部患病。[2]睡虎地秦简《法律答问》:“五人盗,臧(贜)一钱以上,斩左止,有(又)黥以为城旦。”[3]“斩左止”即截取左脚。后“止”多表示“停止”义,而其本义另外造“趾”字(《说文》无“趾”字)。对于许慎的解释,朱骏声《说文通训定声》说:“止部文十四,亦无一涉草木者,当以足止为本义,象形也。……字为借义所专,因加足旁作趾。”王筠《说文释例》也说:“止者,趾之古文也。与又部下所云‘手之列多略不过三’同意。上象足指,下象足跟,右上作丿者,足掌长而指短,然不能画其掌于下,故曲一笔以见意,谓足指止于是耳。”可见“止”本义指人足无疑,文献用例如《仪礼·士昏礼》:“御衽于奥,媵衽良席在东,皆有枕,北止。”郑玄注:“止,足也。”而许慎说的“下基”则是止的引申义,后来这个意义另造阯、址字(阯为址之重文,见阜部)。

(害)?”(《合》13683)意谓脚部患病。[2]睡虎地秦简《法律答问》:“五人盗,臧(贜)一钱以上,斩左止,有(又)黥以为城旦。”[3]“斩左止”即截取左脚。后“止”多表示“停止”义,而其本义另外造“趾”字(《说文》无“趾”字)。对于许慎的解释,朱骏声《说文通训定声》说:“止部文十四,亦无一涉草木者,当以足止为本义,象形也。……字为借义所专,因加足旁作趾。”王筠《说文释例》也说:“止者,趾之古文也。与又部下所云‘手之列多略不过三’同意。上象足指,下象足跟,右上作丿者,足掌长而指短,然不能画其掌于下,故曲一笔以见意,谓足指止于是耳。”可见“止”本义指人足无疑,文献用例如《仪礼·士昏礼》:“御衽于奥,媵衽良席在东,皆有枕,北止。”郑玄注:“止,足也。”而许慎说的“下基”则是止的引申义,后来这个意义另造阯、址字(阯为址之重文,见阜部)。

止部收字十三个,重文一个。凡由“止”组成的字大都与“足”有关,如“歱、步、武、歫、前、歷”等。从《说文》到后世一般的辞书都立“止”部。

止zhǐ

(4画)![]()

*止zhǐ

4画 止部

(1) 停下来不再动: ~步|停~|叹为观~|树欲静而风不~|展销到月底~。

(2) 使停下来不再动: ~咳|制~|~住眼泪|扬汤~沸。

(3) 副词。仅;只: 岂~|~此一家|不~一次。