沙( )

)

訇簋,殷周金文集成4321,西周晚期

彤沙(緌)(鑾)旂攸勒。

弭伯師耤簋,殷周金文集成4257,西周晚期

彤沙(緌)攸勒(鑾)旂五日。

無叀鼎,殷周金文集成2814,西周晚期

彤沙(緌)攸勒(鑾)旂。

五年師簋, 殷周金文集成4217,西周晚期

必(柲)彤沙(緌)。

睡虎地秦墓竹簡·日書甲種45背,戰國至秦

以沙人一升𢯶其舂臼。

馬王堆漢墓帛書·五十二病方,西漢

取丹沙與鱣魚血。

河西簡牘·死駒劾狀(2)3,漢

人定時,新沙置吏馮章行殄北。

漢印文字徵

長沙相印章。

漢印文字徵

長沙都水。

漢印文字徵

沙陽鄉。

漢印文字徵

沙關。

李璧墓誌陽,北魏

魏因沙鄉,文風北缺。

竇泰墓誌,北齊

沙丘既兆,天邑有徵。

苻肅墓誌,唐

自彼夏條,著功沙漠。

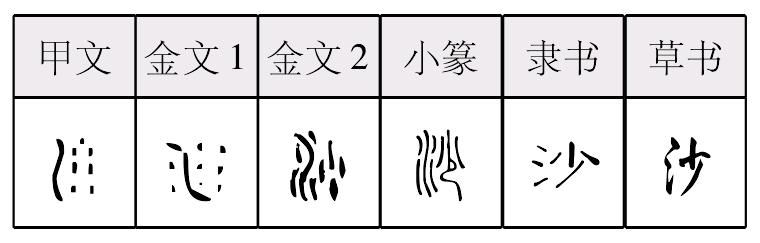

《説文》: “沙, 水散石也。 从水从少。 水少沙見。 楚東有沙水。  , 譚長説:沙或从尐。 ”

, 譚長説:沙或从尐。 ”

《甲骨文合集》 27996有字形从水从小,小亦聲,原拓模糊,《古文字譜系疏證》釋爲 “沙”。金文以降从水从少。

“沙”金文讀爲 “緌”。此後文獻用爲沙子。

楚簡假“ ”爲 “沙”。 《包山楚簡·文書》簡61: “長

”爲 “沙”。 《包山楚簡·文書》簡61: “長 (沙)公之軍。”

(沙)公之軍。”

沙★常◎常

表意,甲骨文、金文1从水从小,小象细小沙石形,本义读shā,水中或水边的细小石粒。金文2和小篆从少,少与小同。引申为沙滩、沙漠、像沙子一样细或松散的东西、嗓音嘶哑(不清脆、不响亮)等。又读shà,摇动并把细碎东西里的杂物集中在一起,然后清除(多指清除米中的沙子)。

【辨析】

❶以“沙”作音符构成的形声字读音不同。shā:鲨、裟、莎、痧∣suō:娑、挲、桫。

❷沙/砂 这两个字都指细小的石粒,读音相同,但在习惯写法和构成某些复合词时,存在细微的区别:“沙”指河水冲刷而成的,构成“沙漠、沙丘、沙洲、沙坝、沙嘴、沙场”等;“砂”指岩石风化而成的,构成“砂纸、砂轮、砂糖、矿砂、翻砂、朱砂”等。一般说来,“砂”的颗粒比“沙”粗一些。

少·妙·沙shǎo·miào·shā

(甲)

(甲)  (篆)

(篆)

少,与“小”同义,甲骨文为几个小点,表示微小,金文加“丿”表分割。作意符生成的字有沙(河水中的小沙子)、妙(小女子,少女),“妙”作声符省成“少”。沙(shā),从金文看是会意字,右边四点是甲骨文“小”字,古“小”与“少”同,水边细小的石子就是“沙”。作声符时省去左边又成了“少”。三个字作声符生成的字有:

chao

阴平:抄(抄写)

钞(钞票)

上声:吵(吵闹)

炒(炒作)

去声:耖(农具名。南方翻地叫“耖田”)

miǎo

秒(分秒。本为禾之芒杪,转为计时单位)

杪(树杪)

眇(《说文》:“眇,一目小也。”)

渺(渺小)

缈(缥缈)

shā

砂(砂轮)

纱(棉纱)

莎(莎车,地名,在新疆)

痧(刮痧)

sā

挲(摩挲)

suō

娑(婆娑)

桫(桫椤)

莎(莎草)

相关链接

“省”,字源有二:甲骨文、金文由眼睛、眉毛合成。意为目光向各个方向扫视。《尔雅》:“省,察也。”《论语·学而》:“吾日三省吾身。”作为行政单位的“省”由此引申而来。《说文》中小篆另一“省”字,上为“少”,下为“囱”(“窗”的象形),本义为光亮减弱、减少。“节省”一义由此引申而来。为会意字。清乾隆年间,直隶学政吴省钦营私舞弊,许多有真才实学的考生落榜了,于是穷秀才们在考场门口贴了一副对联:少目焉能译文字;欠金安可望功名?横批是:口大欺天。这对联,巧妙地把“吴省钦”三个字拆了开来又嵌了进去,揭露考试腐败。这类拆字游戏,并非科学的说文解字。

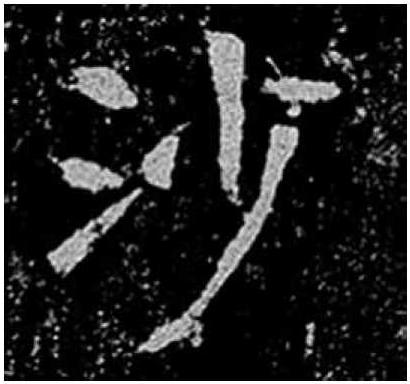

沙 (shā)

(shā)

水少則沙見。亦作“ ”。

”。

【按】沙,《説文》:“水散石也。”水中細碎的小石子即是沙。

沙.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆shā

篆shā

[氵(水,意符)+ 少(沙本字,聲意符) →沙(《説文》: “沙,水.jpg) 文石也。從水,從少。水少沙見。楚東有沙水。

文石也。從水,從少。水少沙見。楚東有沙水。.jpg) ,譚長説,沙或從少。”沙,初文原意指“沙灘上的沙子”。石頭經風化碎裂,雨水冲刷,流入江河湖海。經浪拍打,推至水邊成沙,沙爲碎細石粒,無凝聚力。 故有“一盤散沙”之説。引申爲像沙之物〈豆沙、蓮子沙〉。飛沙擊物發出“沙沙聲”,擬爲“沙”的讀音由來。聲帶嘶啞〈發出“沙啞聲”〉。)]

,譚長説,沙或從少。”沙,初文原意指“沙灘上的沙子”。石頭經風化碎裂,雨水冲刷,流入江河湖海。經浪拍打,推至水邊成沙,沙爲碎細石粒,無凝聚力。 故有“一盤散沙”之説。引申爲像沙之物〈豆沙、蓮子沙〉。飛沙擊物發出“沙沙聲”,擬爲“沙”的讀音由來。聲帶嘶啞〈發出“沙啞聲”〉。)]

《詩經·大雅·鳬鷖(fú yī)》:“鳬鷖在沙,公尸來燕來宜。”(野鴨、水鷗沙灘,主祭赴宴吃得好。)

《妙法蓮華經·方便品》:“乃至童子戲,聚沙爲佛塔。”(注:“聚沙成塔”一語源於此。)

[宋] 蘇軾《浣溪沙》:“輕沙走馬路無塵。”(注:沙比塵土粗而重,難以揚起。蘇軾的詩詞貼近生活,貼近自然,觀察細微。)

*沙sra

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,水散石也。从水、少。水少沙見。楚東有沙水。

,水散石也。从水、少。水少沙見。楚東有沙水。  , 譚長說: 沙或从尐。 (十一篇上)

, 譚長說: 沙或从尐。 (十一篇上)

象水邊之小砂形。

沙shā

(7画)![]()

![]()

【提示】少,中间是竖,不是竖钩; 第二笔宋体是撇,楷体是点。

*沙shā

7画 水部

(1) 细碎的石粒: ~子|~丘|~土|~漠|黄~。

(2) 颗粒松散如沙;又指沙粒状的东西: ~糖|~瓤西瓜|豆~|铁~。

(3) 含有粗沙粒的陶土制的(器皿): ~锅|~罐。

(4) 声音嘶哑,不清脆: ~哑|~嗓。

(5) 姓。

另见shà(354页)。

*沙shà

7画 水部 摇动混杂物使其中的杂质集中、清除: 把米~一~。

另见shā(353页)。