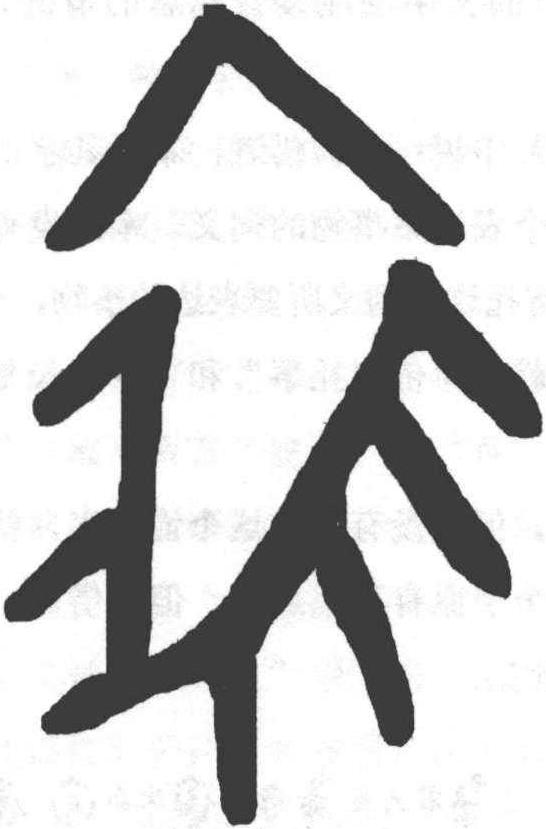

[二]假借

按照许嘉璐先生的观点,假借方法是先民造字思维的第二个阶段。先民造字,首先关注形与义的关系,字形单纯而直接地显现词义,直感可识性强,便于用眼睛一下就辨认出词义,但作为构形方式却有相当的局限性,许多抽象的概念是无形可构的。因此,到后来先民们造字构形的着眼点有所转移,开始注意到词的语音形式。于是,在汉字中一方面出现了少数对已有的文字加注读音标志的情况,即形声字; 另一方面,产生了“假借”的办法。[4]

许慎《说文解字·叙》 中说: “假借者,本无其字,依声托事,令、长是也。”意思是说,假借字是语言中一个表达某事物的词义,本来没有表示它的字,就依据读音去找一个音同或音近的现成字来寄托这个词义所要表达的事物,令字、长字就是这种字。

这个定义也有歧义,就其 “依声托事”和 “令、长是也”这两句话来分析,假借就有了两种解释。

要表示一个新的意思,但是没有记录这个词的字,就 “依声托事”,找一个已有的,读音相同的字来表示。这个字原有其他意义,但假借后,就不再用其原义,只借其声音,托付给他一个新的词义。比如:

| 求 |  前7·6·3 前7·6·3  君夫簋 君夫簋  舀鼎 舀鼎  次卣 次卣  卫簋 卫簋  五祀卫鼎 五祀卫鼎  睡虎秦简 睡虎秦简 |

“求”字本是皮衣的象形字,字形像一件皮衣的样子,下衣摆处有毛形,假借它来记录请求、探求的求。这样一来,“求”就记录了裘衣的求和请求的求两个语素 (词) ,两个求的关系是同形、同音、异义关系。用这种同形、同音、异义的办法扩大汉字记录语言的能力就叫假借。

这种方法,让汉字向表音靠拢,让书面语与实际的言语更为接近。但是假借字的大量使用,虽然扩大了已有汉字的功能,却又造成了书面上不易区分词义的缺点,所以区别字应运而生。——为皮衣 “求”,重造 “裘” 。

| 而 |  子禾子釜 子禾子釜  中山王鼎 中山王鼎  古陶 古陶  侯马盟书 侯马盟书  睡虎秦简 睡虎秦简  石篆 石篆 |

“而”字像人的胡须,《说文》 : “颊毛也。象毛之形。”没有画出人的面部以及身体,仅仅画了胡须这一局部。而语言中有个连词,它的读音与 “而”相同,表示连词的字,意义太虚,无法制造,就用这个同音的原义是胡须的 “而”字来代替了。后来为胡须的本义另造区别字 “须”須。

| 来 |  甲 2123 甲 2123  戬 37·4 戬 37·4  粹 1593 粹 1593  般甗 般甗  召伯簋 召伯簋  逨觯 逨觯  古陶 古陶 睡虎秦简 睡虎秦简  石篆 石篆 |

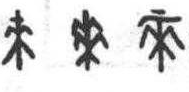

求

甲骨文 (前7·6·3)

求

金文 (君夫簋)

金文 (五祀卫鼎)

求

隶书(睡虎秦简)

求字本是皮衣 “裘”的象形字,字形像一件皮衣的样子,下衣摆处有毛形,假借它来记录请求、探求的求。

“来”本是“麳lái”字初文, 原意是麦子, 象形字。 《说文》称麦为 “芒谷”, 称来为 “周所受瑞麦来麰”,说明它是麦子中的一个品种。《诗·周颂·思文》: “贻我来麰”,“来麰”就是麦名。动词表来去之 “来”不好造字,读音恰好与来麰之 “来”相同,于是就被假借为动词了。后来另造区别字 “麦”字以表示麦子的本义,今又简化为“麦”。但也有别一种说法: “来”是小麦,“麦”是大麦。

| 亦 |  甲896 甲896  燕278 燕278  效卣 效卣  召伯簋 召伯簋  哀成吊鼎 哀成吊鼎  者钟 者钟  睡虎秦简 睡虎秦简  石篆 石篆 |

“亦”是指事字,在人的两只手臂弯处各点一点以示强调,原意是腋窝,借作副词用。以后另造区别字 “腋”指本义。

| 然 |  者減钟 者減钟  中山王鼎 中山王鼎  睡虎秦简 睡虎秦简 |

“然”是形声字,从火从肰rán,是 “燃”的初文。本义指用火烧肉。被假借后,用来表示指示代词 “然 (这样) ”和连词 “然 (然而) ”。以后加 “火”旁,再造区别字“燃”表示本义。

此类例子很多,比如,“其、莫”等字也属假借字的例子。

以上这些例子,都是用甲字来代表乙义,甲字原本无乙义,只因为乙义的声音偶然和甲字相同,就用甲字来充当,这纯粹是同音替代关系。这种假借叫做 “声借”,或称为“无意义的假借”。我们平常所说的假借专指这种用法。

从许慎所举例字 “令、长是也”来讲,与上面的解释又产生了矛盾。“令”——据《说文解字》 ,应是 “发号也”,号令的意思; 县令的 “令”则是把动作 “号令”变成发出动作的人。“长”的本义为生长,引申为长久、年长的意思,再引申为 “长上”之义,这就成了县长的 “长”。这样,“令” (号令、县令)和 “长 (年长、长上) ”就有了意义上的联系。根据这个例子,有人给假借确立了这样一种类型,叫做 “引申假借”,或称“有意义的假借”。比如:

| 函 |  京都274 京都274  粹1564 粹1564  林2·19·14 林2·19·14  圅皇父匜 圅皇父匜 |

“函”字像装箭的袋子,有掩藏之意。引申起来,就有了 “铠甲”义: “矢人岂不仁于函人” ( 《孟子》)的 “函”,是造“甲”之人。古人的书信封以木板,所以再引申为 “封套”和 “信件”。箭函的函,与后面的函人、信函等义项,就存在了引申假借的关系。

再如: “褊” ,本义为 “衣小” ,借为 (引申为) 狭小之称; “因”本义为 “茵席”,借为 (引申为) “因凭”; “字”本义为 “育子”,借指 (引申为)合体的文字等。许氏以 “令、长”为例说假借,显然是把词义引申而未分化之 “共字”亦视为 “假借”。

以上两种解释都来自许慎的定义和例字。那么,许慎六书说中的 “假借”是否包含了 “引申”在内呢?从 “本无其字,依声托事”来理解,许慎的假借不会包括引申,但许慎在 《说文》 正文的解说中有好几处的解释,又是用引申方式来解说的。比如 《说文》:“西,鸟在巢上,象形。日在西方而鸟栖,故因以为东西之西。” “来,周所受瑞麦来牟,一来二缝,象芒朿 (刺)之形。天所来也,故为行来之来。”抽象的方位概念本无专字,借用了像 “鸟在巢上”,本意是 “鸟栖”的 “西”字来记录; 来往的来,本无专字,借用了本义是一种麦子的象形字 “来”来表示,这无疑是 “本无其字,依声托事”的假借。但许慎却找出了 “日在西方而鸟栖”、“无所来也”这样的引申途径。由此可见,许慎本人对所谓 “假借”的理解究竟包括哪些内容,仍是个值得研究问题。清代小学昌盛,许多文字学家已在理论上能严格区分借字标音的 “假借”和词义的 “引申”,现在谈论假借,当然应剔除引申,况且字义的引申是非常容易的,几乎是无字不可引申,一引又可再引三引,如果把引申也算作假借,那么假借的范围更加宽泛而无从限制了。所以,我们只把 “声借”称为假借。

假借是人类造字思维模式进入第二阶段后的产物。由于社会进步,人们对社会和自然的认识不断深入,新事物不断产生,但记录语言的文字却不可能无限扩大。孙诒让在 《与王子壮论假借书》 中已认识到这一点: “天下之事无穷,造字之初,苟无假借之例,而逐事为之字,而字有不可胜造之数,此必穷之数也,故依声而托以事焉。”利用 “借字标音”的方法,让一定数量的字担负起记录几个词的职能,能将汉字的总数调节在合适的数量内,因此,“假借”的产生是必然的,也是有价值的。在古代文献中,假借字使用得很广泛。《论语》第一篇第一句: “子曰: ‘学而时习之,不亦说乎’ ? ”中,就有 “而、之、不、亦、说”五个假借字,所以假借字在古汉语中是非常值得注意的。

关于转注、假借二体,历史上争议颇多,很难统一人们的观点。章太炎有言云: “转注者,恣文字之孳乳也; 假借者,节文字之孳乳也。二者消息相殊,正负相待,造字者以为繁省大例。”就此 “二书”后来的客观作用而言,章说很有道理; 可是,就构形模式的演化而言,章说不合史实。应当说,假借是救助 “象形、象意”之穷尽,而转注是适应“假借 (包括引申) ” (其结果是一字多义)之繁多。受 “假借”而为 “转注”之启发,“形声”便应运而生。这一演化规律证明: 汉字始终在强烈地维护着自身的表意体系和基本格局。