威(戌)咸 五行五方土為中

漢字的可貴之處也在於其義理的永恒,它不以世俗的移徙而變遷。“威,姑也”,現代人理會起來就有些費勁。有朝一日姑不再“威”了,這“威”是不是需要改行?你道是天國要義,他噱头馬路塵灰,誰能不允呢?

“威咸”或者“咸威”都不是文章的組詞,因為它們都是在“戌”的形義之上的孳乳,為了使漢字王國中氏族的派脈清晰才“拉郎配”的,這必須提前作點交代。

戌與咸都屬於古文字。為了把咸、威二字解釋清楚,我們有必要先把“戌”的構形造義以及以“戌”所孳乳的其它漢字做一番解析。

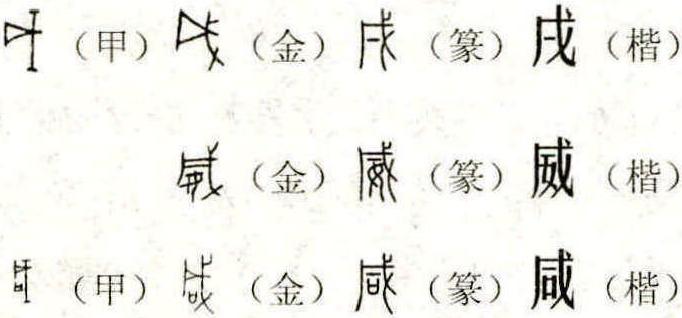

甲骨文、金文的“戌”(

、

、 ),都是會意字。 從“

),都是會意字。 從“ ”(甲骨文石),從戈,最初是在戈的長柄上綁扎石片的造形,後來石片逐漸被金屬物所代替。戌是縱向寬口的斧,作為狩獵、征戰用於斫殺的武器,也即今人所謂的鉞。《尚書·牧誓》中“王左杖黃鉞,右秉白旄以麾”的“鉞”即是。

”(甲骨文石),從戈,最初是在戈的長柄上綁扎石片的造形,後來石片逐漸被金屬物所代替。戌是縱向寬口的斧,作為狩獵、征戰用於斫殺的武器,也即今人所謂的鉞。《尚書·牧誓》中“王左杖黃鉞,右秉白旄以麾”的“鉞”即是。小篆和楷書的“戌”,對甲、金時“石”的析形有誤解,遂訛作從戊,從一的造形。戌,五行為土,五方在中央;時序年在九月,日在19-21時;屬相為狗。戌是對中央土的守衛,作為武器是王權的象徵。

《說文》:“滅也。九月陽氣微,萬物畢成,陽下入地也。五行,土生於戊,盛於戌。從戊含一。”許慎能按陰陽五行理念解釋“戌”是差強人意的,但是不無牽強附會,如“土生於戊”就有附會之嫌。對於他的析形,郭沫若曾有懷疑:辨曰“按此亦字之訛變古文實不從戊一”。

戌,殷墟卜辭多用作人名、神祇名,主要用於地支第十一位。在地支的“戌”出勤率偏高的情況下,另造“戉”(

)以專司“鉞”的用字。

)以專司“鉞”的用字。戉,廣口的斧,在古代既是狩獵和作戰的武器,也是身份與權力、權威的象徵。戉以其音義除孳乳“鉞”外,還成就了兩個漢字:

一個是泧:從水。戉,兵器,兵器屬陰,冰冷如水,水與水運作起來也會洶湧澎湃的。字典釋泧“水勢相激涌之貌”。

一個是越:從走。“走”在古代意境中是跑。有“戉”當在,行動起來必顯現一種超脫昂扬的神情。

我們又回到“戌”的本位上。

在“戉”出現的情況下,“戌”主要用於地支第十一位。戌,為土為中央,作為武器又是身份、權力、權威的象徵。戌屬狗,時序在九月,九月是金秋,秋季的田獵正是犬的表演舞臺。日在19—21時,九月的此時此刻,也正是犬職守盡責的時段。

欲知戌的基本含意,我們還是從以戌所異構的幾個漢字中去洞悉它的奧妙吧:

成:從“|”。“|”為火,戌為土,土與火成器。“成”就是土與火的文明,從新石器時代開始就有陶器的製造。(成,小篆時從戊,從丁。戊在五行中也為土,丁為火,其義理與甲金文一致)

烕:從火。滅的本字。九月陽氣盡,19—21時太陽落入地下,火死於戌,故為“烕”;土克水,水克火,借土滅火也是古人造字的一招。漢字是以形表意的,“火死於戌”似乎隱澀,故增水為“滅”就比較清晰,易於理解。

滅被簡化成“灭”,字理不通。一橫若在下,其形可取——“一”休止符;一橫在上,上為天,大火燒天,談不上滅火,甚或是火上加油。

歲:從步。夏曆十一月(周曆戌月)起歲,故跨步戌就是一年,也即歲。

接著刻意再釋以“戌”異構的兩個字:

一個是威。

威,為會意字,從金文到楷書,都從戌,從女沒有變化。沒有變化,證明它的定形合理,後人無須改動。

戌女組字,其字理有二:

一是戌為陽土,女為陰水,五行(金、木、水、火、土)生克制化中土克水,“威”是土勝克水所顯示的一種物理力量和壓倒的氣勢,尤其是陽土對陰水。

二是戌為陽土,甲骨文作“

”,是男性生殖器的造形。 郭沫若在《甲研·釋祖妣》中也釋“土、且、士實為牡器之形象……在初意本尊嚴並無絲毫猥褻之義,入後文物漸進,則字涉於嫌。”(11-17頁)“威”是男性對於女性的侵婬所表現的一種凶猛的態勢。

”,是男性生殖器的造形。 郭沫若在《甲研·釋祖妣》中也釋“土、且、士實為牡器之形象……在初意本尊嚴並無絲毫猥褻之義,入後文物漸進,則字涉於嫌。”(11-17頁)“威”是男性對於女性的侵婬所表現的一種凶猛的態勢。兩種釋法似亦可通,當然也隱函著“戉”的權力的發作和“戌”的中央方位的作用;同時也隱函著強硬對於柔弱的懼懾。

“威”的本意是指強勢的發標。引伸有以下意義:

(1)尊嚴。《詩經·周頌·我將》:“畏天之威。”

(2)權勢。《韓非子·詭使》:“威者所以行令也。”

(3)力量。《荀子·強國》:“合戰用力而敵退,是眾威也。”

(4)震懾。《戰國策·齊》一:“吾三戰而三勝,聲威天下。”

(5)欺凌。《後漢書·杜詩傳》:“唯匈奴未譬聖德,威侮二垂。”

(6)畏懼。《詩經·小雅·常棣》:“死喪之威,兄弟孔懷。”

“威”還孳乳了幾個字,凡以它所組構的漢字,都與它的威懾有關:

葳:從草。葳蕤(ㄖㄨㄟ),草名。土噙水之象,土水相濟所以生草木。女、豕都為水,草木噙水珠露含津,茂盛如水下垂狀。《本草鋼目·草·葳蕤》:“此草根長多鬚,如冠纓下垂之緌而有威儀,故以名之。”

崴:從山。崴嵬,高而錯落不平的地勢,《楚辭·九章·抽思》:“軫石崴嵬,蹇吾願兮。”

楲:從木。楲窬,《集解》引呂靜:“楲窬,褻器也。”廋指對女性的婬穢。

隇:從阜。 隇䧅,形勢險阻。

《說文》:“威,姑也。從女,從戌。《漢律》曰:‘婦告威姑’。”古代多有姑表婚姻,姑即是她的婆母。許慎引證《漢律》“婦告威姑”來說明“威”指的就是昔日的姑母,今日的婆母,說婆母是“威”之源。漢字的可貴之處也在於其義理的永恒,它不以世俗的移徙而變遷。“威,姑也”現代人理會起來就有些費勁。有朝一日姑不再“威”了,這“威”是不是需要改行?你道是天國要義,他噱头馬路塵灰,誰能不允呢?

另一個字就是咸。

咸,以“ㄒ”為聲母,意音字。從甲骨文到楷書,都從戌,從口沒有變化。沒有變化,也證明它的定形是合理的,後人無須改動。

戌,為中央土,屬相為狗,在卦是艮,角色為少男,象徵為山嵬,屬性為止;口,方位在西,在卦是兌(悅的本字),角色為少女,象徵為深澤,屬性為悅。

這樣說“戌”和“口”是否分別代表了兩個卦?

是的。疊合起來就是周易的“咸”(☱☶)。

既然是《周易》六十四卦之一的咸,“咸”的構形造義那就用咸卦本身去解釋吧。

☱☶艮下(阳气上扬),兑上(阴气下注)咸。

彖曰:咸,感也。柔上而刚下,二气感应以相与,止而悦。男下女,是以亨利贞,取女吉也。天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平。观其所感而天地万物之情可见矣!

《周易》中的彖辭是總結、概括和判斷之辭。這裏是講感應的,感應可以使陰陽交融,生氣盎然,是生命的本源。這一段彖辭表述的是陰陽、天地、男女、剛柔、上下以及聖人人心相互感應化生萬物的宏大氣象。“咸,感也”把個“咸”的構形造義解釋得到了後人無從發揮的地步!

咸,就是少男的“艮”與少女的“口”交感的無心之感應,是感情之“感”的本字;感是“咸”在心理上的承受,是咸意之延伸。

咸的延伸,其實都是“感”的引伸。咸的引伸之意有:

(1)皆。咸有普通性,《尚書·堯典》:“庶績咸熙”,這裏的“咸”具皆、都之意。

(2)和。咸有粘合性,《左傳·僖公二四年》:“昔周公弔二叔之不咸”,這裏的“不咸”作不和講。

(3)遍。咸有普及性,《國語·魯》:“小賜不咸”,這裏的“不咸”作不普遍,不周全講。

(4)地名。咸有感知性,咸陽,感渭之陽故名。《史記·秦本紀》:“孝公十二年,作為咸陽”,咸陽秦故都。咸池,情感交會之所,傳說周穆王會西王母。命理中的咸池,也是花心的隱指。

咸,還以“感”的意域異構了如下漢字:

減:從水。二氣相遇而耗損,故謂減,《禮記·樂記》:“禮也者,動於外者也。故禮主其減”,(“减”是簡化字,其表意是咸的凝固,與“減”的理趣不吻)。

喊:從口。

(1)以口嘗咸,蘇軾《洞酌亭》:“以瀹以烹,眾喊莫齊”。

(2)陰陽交感所發出的呼叫,蘇軾:“喊呀或終日,勢若風雨過”(《次韻子由病酒肺疾發》)。“喊”在犬是听听❶;在人是哼哼(呻吟);在鳥是關關;在天是轟隆。

椷:(ㄒ|ㄢ、ㄏㄢ)從木。木質容器,隱指“咸”交感的一種狀態,與含、函通。元·鄭東《和郭熙仲》:“大乙頻來觀象帙,麻姑相許寄銀椷。”

緘:(ㄐ|ㄢ)從糸。對“咸”秘密的閉藏,《梁書·賀琛傳》:“獨緘胸億,不語妻子……”,緘默。

堿:(ㄎㄢ)從土。戌本為土,此土對彼土的羈絆,如堿呵,今作“坎坷”。

碱:從石。含在土裏與酸相對的物質,是二氣交合地氣蒸發的結晶體。

箴:(ㄓㄣ)從竹。把撞觸之思寫在竹(笏)上,故有勸誡意,《左傳·宣公十二年》:“箴之曰:‘民生在勤,勤則匱,不可謂驕’。”

葴:(ㄓㄣ)從草。酸漿草,中藥性平,清熱化痰。

諴:(ㄒ|ㄢ)從言。陰陽交感,順應自然,和諧、協和當在其中,《尚書·大禹謨》:“至諴感神,矧玆有苗”。

鍼:(ㄓㄣ)從金。針的本字。二氣感應以相與,通穿入越在其中。唐·沈佺期《牛女》詩句:“粉席秋期緩,鍼樓別怨多。”

鹹:(ㄒ|ㄢ)從鹵。鹽味。戌五臟為腎,鹹通腎經。

《說文》:“咸,皆也;悉也。從口,從戌;戌,悉也。”許慎析形正確,“皆也;悉也”僅是咸的引伸之意。實乃“咸”有心座底,萬物有“感”;感,心存旁騖,反成“憾”;感,手之力動便是“撼”了。

戌,五行五方土為中。