七、龙山文化刻划符号

龙山文化20世纪20年代发现于山东历城县龙山镇城子崖遗址,是分布于黄河中、下游地区的新石器时代晚期文化遗存,其年代约在公元前2600年—公元前2000年。龙山文化刻划符号早已不断发现,1928年城子崖遗址发掘出三片陶片,有2种刻划符号;后来在青岛白沙河南岸赵村、河北永平县台口村、河南登封王城岗、陕西商县紫荆等地龙山文化遗址中又陆续有所发现。龙山文化主要有以下刻划符号:

.jpg)

(1-3,山东龙山文化陶器符号;4-13,河南龙山文化陶器符号;14-18,陕西龙山文化陶器符号)

新近发现的龙山文化刻划符号有著名的丁公村和龙虬庄两片陶文。这两片陶文都是多个符号组合连写,学者多认为它们应该是早期的文字,是文字起源材料的重大发现。有的学者认为它们就是汉字的源头,也有学者认为这两片陶文应该是一种失传的不同于汉字的古老文字。下面分别介绍:

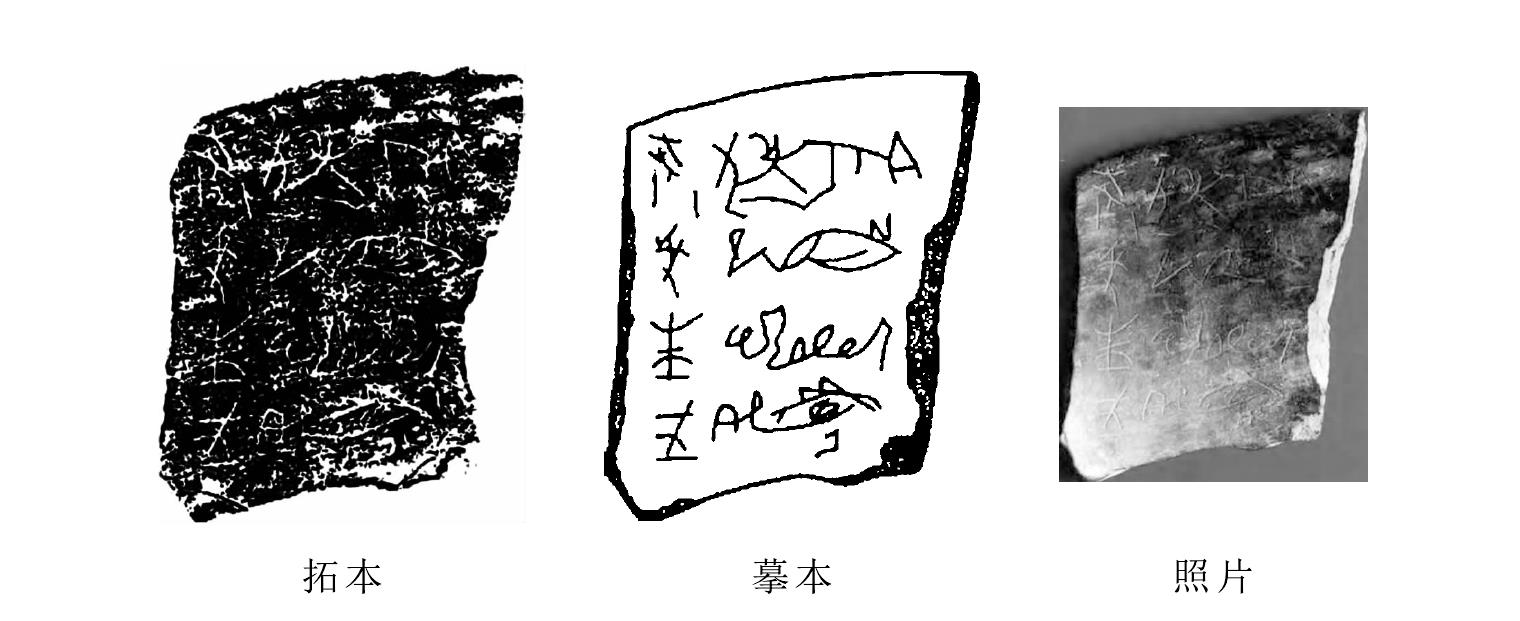

(1) 丁公村陶文。1991年秋至1992年夏,山东大学历史系考古实习队对邹平县丁公遗址进行了第四、五次发掘,丁公遗址是典型的龙山文化和岳石文化遗存。遗址中发现了一件平底盆底部残片,根据地层关系判断,年代约在距今4100年。陶片上面有11个连续刻划的符号。发掘者认为,这件陶片上的刻划符号就是龙山文化时期的文字,陶文为“有章句的文字”,它是由大汶口文化陶文进一步发展而来的,对中国古代文明和文字起源的研究有十分重要的意义。[1]这片陶文公布后,立即引起了高度关注和热烈讨论,甚至在其真伪上也存在认识的分歧。[2]这片陶文成行连写,刻写技术娴熟,笔画连缀,类似草书,显然已具备一般文字的特征,可以认为这是一份珍贵的早期文字样本。目前我们尚无法确切辨识这些文字符号及其表达的内容,也不能确定这些符号与早期汉字到底有何关系。

.jpg)

丁公村陶文照片

.jpg)

丁公村陶文摹本

(以上图片见《山东邹平丁公遗址第四、五次发掘简报》,《考古》1993年第4期)

(2) 龙虬庄陶文。1993—1995年考古工作者先后四次对高邮龙虬庄遗址进行了发掘,在遗址东部的南荡文化遗存中采集到一片黑陶盆口沿残片,陶片内壁有8个刻划符号,纵向两行,每行4个。左行4个符号笔划不相连缀,相对规整,形象性不强,文字书写意味浓厚;右行4个符号,类似草率勾勒的动物图形,笔画连缀,写法与丁公村陶文相似。经碳十四测定,南荡文化遗存的年代约为公元前1907(±63)年—公元前1815(±103)年,属于龙山文化末至夏初。[3]这片陶文与丁公村陶文类似,可以肯定它与某种失传的古老文字有关,学者至今也无法对其做出令人信服的解读。

(以上图片见《龙虬庄——江淮东部新石器遗址发掘报告》图三二四、三二三·1、彩版九)

除上述重点介绍的考古发现以外,其他新石器文化晚期遗址中也多次发现刻划符号,如跨湖桥文化刻划符号(东南沿海地区,距今约7000—8000年)、大地湾文化刻划符号(甘肃省秦安县,距今约7300—7800年)、大溪文化刻划符号(宜昌县杨家湾,距今约6000年)、小河沿文化刻划符号(内蒙古自治区敖汉旗小河沿遗址,距今约4000—5000年)、马家窑文化符号(甘肃、青海地区,距今约4400—4600年),等等。可见,新石器时代的刻划符号分布在我国广大的地区,时间延续长,符号种类多。对这些新石器时代刻划符号的性质、功用及其与文字起源的关系,学术界有很多讨论,认识上也存在较大分歧。如仰韶文化刻划符号有学者认为就是“汉字起源的最初形态”,可以据此推测我国开始有文字的历史达6000年之久。[4]有学者甚至进而认为,半坡时期可能已有2000字的规模,象形、假借字已经出现,这些符号可以与甲骨文互证,说明汉字的起源是“一元”的。[5]也有的学者对各类刻划符号进行分类整理和研究之后提出了不同的看法,认为陶器上出现的刻划符号应该分为象实物之形的陶文和几何形的陶符两类,只有大汶口文化陶文这类符号与汉字起源有关,而陶符这类符号与文字是两种不同的事物,与文字有着本质的差别,陶符从不和汉字共同使用,是一种独立的存在物。[6]尽管学者们对新石器时代刻划符号的性质、功能的认识一时还难以统一,但新石器时代这些刻划符号的大量发现,无疑再现了汉字起源的宏观历史文化背景,而良渚和龙山文化时期那些成行出现的刻划符号,显然是中华大地上文字初创的重要证据。