木( )

)

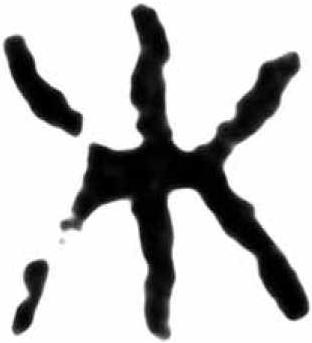

甲骨文合集33915,殷

己丑卜,木夕雨。

甲骨文合集5749,殷

□午卜, 貞 木。

木。

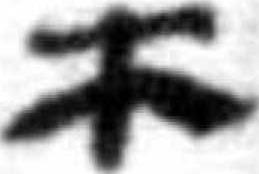

木父丙簋,殷周金文集成3168,西周早期

木父丙。

古璽彙編299,戰國

右桁正木。

中國錢幣大辭典·先秦編273.1,戰國

木斤當比。

中國錢幣大辭典·先秦編297.2,戰國

木貝。

包山楚簡·卜筮祭禱記録250,戰國

命攻解於漸木立, 𠭯 其凥而梪之,尚告。

其凥而梪之,尚告。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏44,戰國

加 (圜)木於亓上。

(圜)木於亓上。

上海博物館藏戰國楚竹書二·魯邦大旱4,戰國

夫山, 石(以)爲膚, 木(以)爲民。

馬王堆漢墓帛書·老子乙本卷前古佚書,西漢

事如直木,多如倉粟。

開母廟石闕銘,東漢

木連理于芊條。

李苞通閣道題記,三國魏

將中軍兵[石]木工二千人。

苟君妻宋玉豔墓誌, 隋

陵谷之遷移,栱(拱)木之悲易遠。

張冏妻蘇恒墓誌,隋

木槿朝榮,蜉蝣夕死。

董希令墓誌,唐

福履叶於樛木。

《説文》: “木,冒也。冒地而生。東方之行。从屮,下象其根。凡木之屬皆从木。”

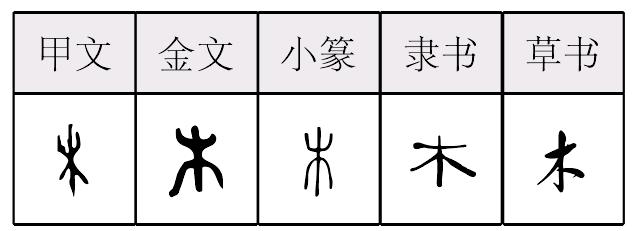

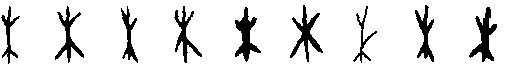

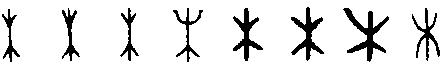

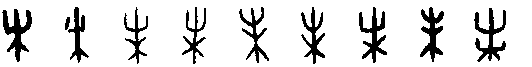

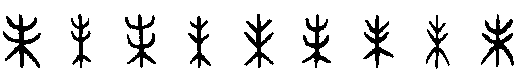

許慎對“木”字本義的解釋牽扯五行,實不足采信,解釋其構形説上从屮也不確切,只有“下象其根”的説法非常正確。“木”字其實就是一個獨體象形字,中間一豎是樹木的主幹,上部實際就是樹木的枝條形象。甲骨文中常見一些形體兩側的枝條並不對稱,與實際相符。書寫時爲了美觀,常作對稱狀,遂爲後世所繼承。枝條對稱的形體在甲骨文中跟“未” 的簡略寫法比較接近,不過相比較而言,“未”的枝條顯得比較大。戰國文字中枝條和樹根常碰到一起,中間的樹幹部分就不見了。“木”字向上彎曲的枝條在先秦古文字中一直没有什麼太大的變化,到了秦漢隸書出現了平直的趨勢。這種趨勢到了魏晉楷書中定型。

木★常◎常

mù象形,甲骨文、金文、小篆象树木之形,中为树干,上为枝叶,下为树根,隶定为“木”。本义为树木,引申为木材、木制的器具、棺材、质朴、呆板、感觉不灵敏、失去知觉等。

【辨析】

❶以“木”作意符构成的字多与树木有关,大致可分为五类:a.指树木的名称,如“松、柏、杨、柳、李、杏、桃、榆”;b.指树木的部位,如“本、末、枝、杈、朵、果”;c.指树木性状,如“朽、枯、枉”;d.指有关树木的动作,如“栽、植、析、染”;e.指用木料制成的器物,如“杖、杵、案、桌、椅、橱”。

❷以“木”作音符构成的形声字一般读mù:沐。

❸木/树 这两个字本来不同义,词性也不同。“木”指树木,是名词;“树”指种植,是动词。战国初期前后,“树”才有了名词树木义。到了现代,树木义一般说树,很少说木。

木mù

象形字,作偏旁生成的字很多,作声符生成的字有:

mù

沐(沐浴)

霖(小雨)

木 (mù)

(mù)

中榦,上枝,下根。

*木mewk

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 冒也。 冒地而生,東方之行。从中,下象其根。凡木之屬皆从木。(六篇上)

, 冒也。 冒地而生,東方之行。从中,下象其根。凡木之屬皆从木。(六篇上)

有枝有根的樹形。

*木mjwər

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》: , 味也。 六月滋味也。五行木老於未。象木重枝葉也。凡未之屬皆从未。(十四篇下)

, 味也。 六月滋味也。五行木老於未。象木重枝葉也。凡未之屬皆从未。(十四篇下)

樹長得茂盛,枝條多。

木(mù)

“.jpg) ,冒也。冒地而生,东方之行。从屮,下象其根。凡木之属皆从木。徐锴曰:屮者,木始甲坼。万物皆始于微,故木从屮。”(莫卜切)

,冒也。冒地而生,东方之行。从屮,下象其根。凡木之属皆从木。徐锴曰:屮者,木始甲坼。万物皆始于微,故木从屮。”(莫卜切)

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) ,整体象形。王筠《说文释例》:“木固全体象形字也。丨象干,上扬者枝叶,下注者根株,只统言象形可矣,分疏则谬。”如散盘:“自桹木道左至于井邑封、道以东一封。”[1]桹木或为一种树名。

,整体象形。王筠《说文释例》:“木固全体象形字也。丨象干,上扬者枝叶,下注者根株,只统言象形可矣,分疏则谬。”如散盘:“自桹木道左至于井邑封、道以东一封。”[1]桹木或为一种树名。

“木”的构意为树木。如《庄子·山木》:“庄子行于山中,见大木枝叶盛茂。”许慎以冒释木是声训,目的在探索语源。所谓“冒地而生”就是蒙地而生。

木部有四百二十个属字。如“杲”字下云:“明也。从日在木上。”“杳”字下云:“冥也。从日在木下。”“休”字下云:“息止也。从人依木。”三字均为会意。

木mù

(4画)![]()

【提示】中间是竖,不是竖钩。

*木mù

4画 木部

(1) 树,木本植物的通称: 伐~|果~|林~|独~不成林。

(2) 木本的: ~棉|~芙蓉。

(3) 木材: ~头|松~|枣~。

(4) 棺材: 棺~|寿~|行将就~。

(5) 质朴: ~讷(nè)。

(6) 发僵;感觉不灵敏: 麻~|手脚冻~了。

(7) 呆;愣: ~头~脑。