楷书

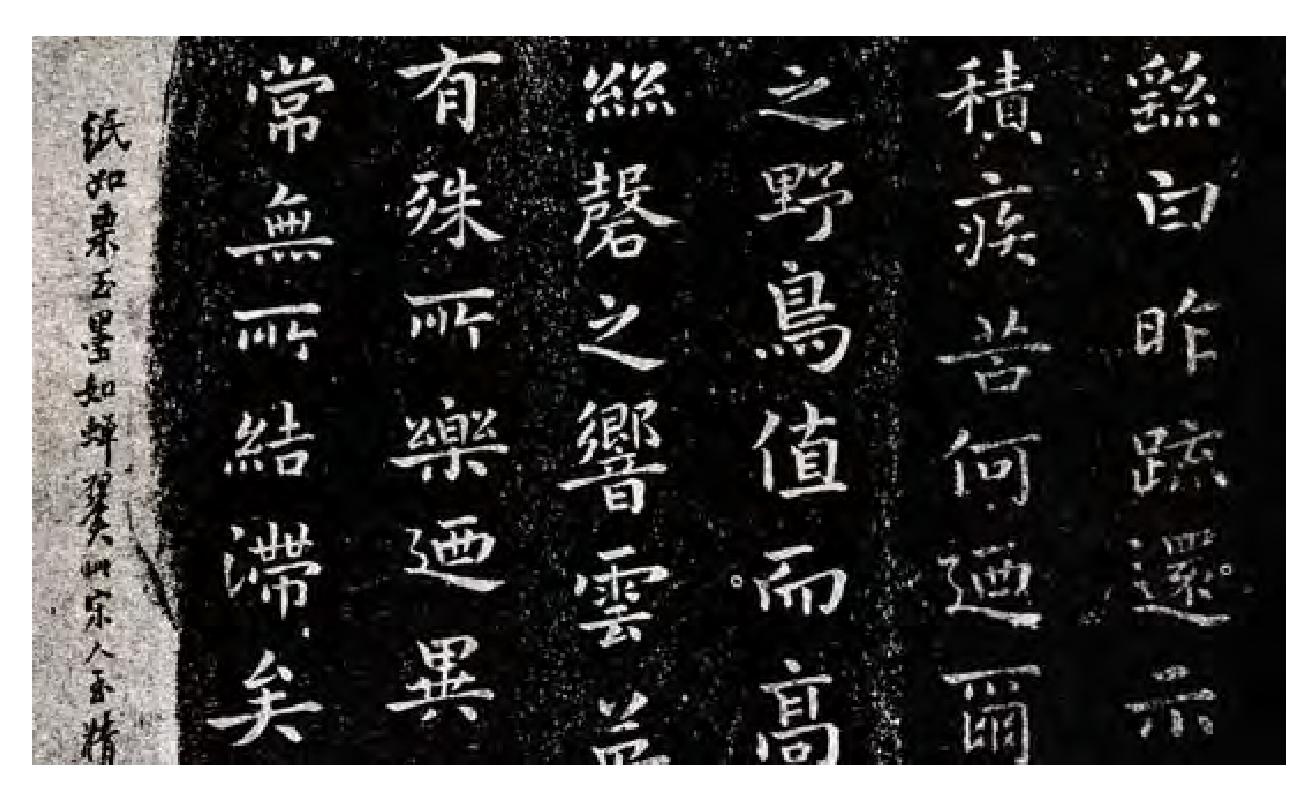

三国时期魏国书法家钟繇的楷书

楷书由古隶演变而来。相传东汉王次仲首将隶法作楷法,字方八分,称为“八分书”,也是“正体字”的代称。至北宋前,楷书都被称作“正书”、“真书”。现在正书的含义已经扩大,相对于之后出现的“行草”而言,它包含了篆、隶、楷三种书体。这意味着凡是通用的规整的书体都可以称为正书。

楷书诞生以后,汉字的字体形态稳定下来。“横、竖、撇、点、捺、挑、折”的基本笔画得以确定,各个字的笔画数固定下来,笔形也进一步规范。一千多年以来,楷书因其规矩整齐一直是汉字的标准字。与王次仲当时介于隶书和楷书间的“楷书”相比,现在的楷书已有了变化,今楷是到了唐代才正式形成的。

楷书的“字”

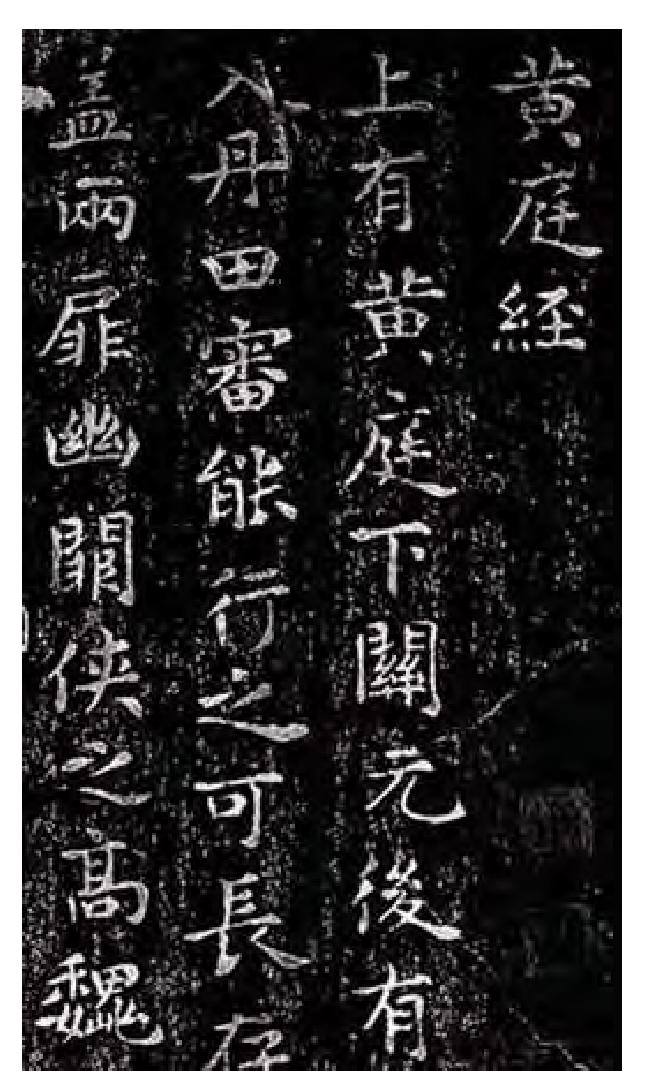

晋代书法家王羲之的楷书

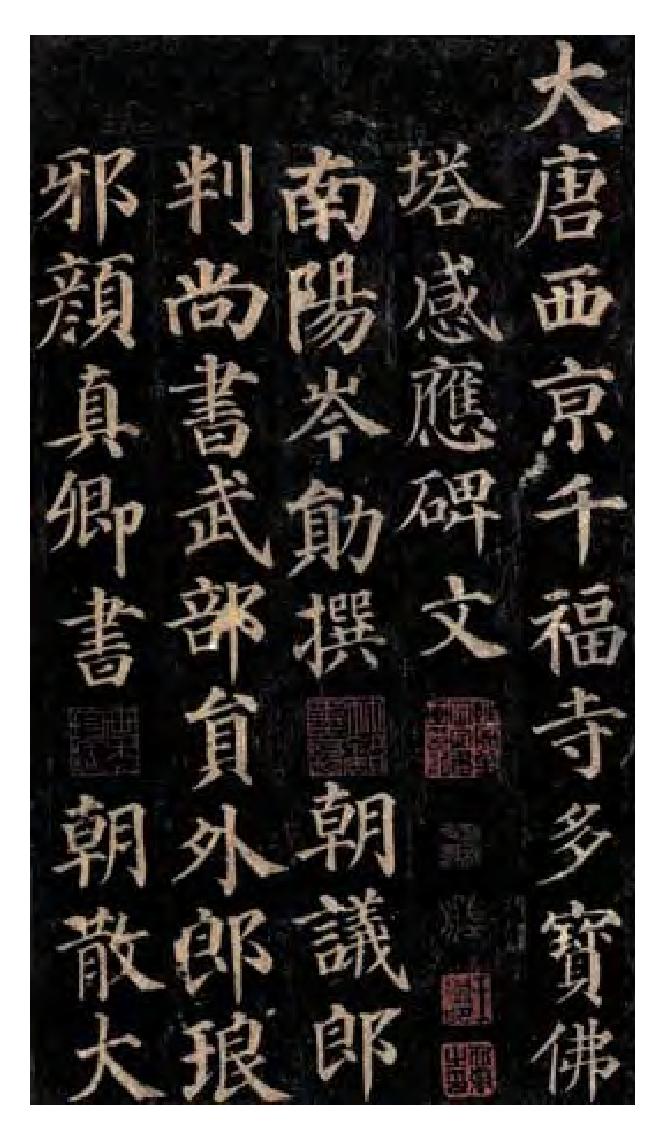

唐代书法家颜真卿的楷书(公元752年)

楷书的出现有其必然性。一是从国家政治看:作为国家治国礼器的文字,其实用性是演变的最主要动力。古代正式公文、碑志需要工整规范、易于书写辨认的字体。二是从文字演变看:文字演变都是由繁杂变成简便的过程。文字需要变通。变则通,通则久。通过变通,文字才能适应时代的要求,推动社会的进步。三是从书法艺术及人文精神看:楷书呈长方形,类似“人”形,其出现被看作人类自身开始觉醒,是人文精神的第一次凸显。同时,楷书的出现也与纸张的发明有直接联系。楷书在纸上书写比在木简上书写要更为流畅,因此文字的形状也随之发生了改变。

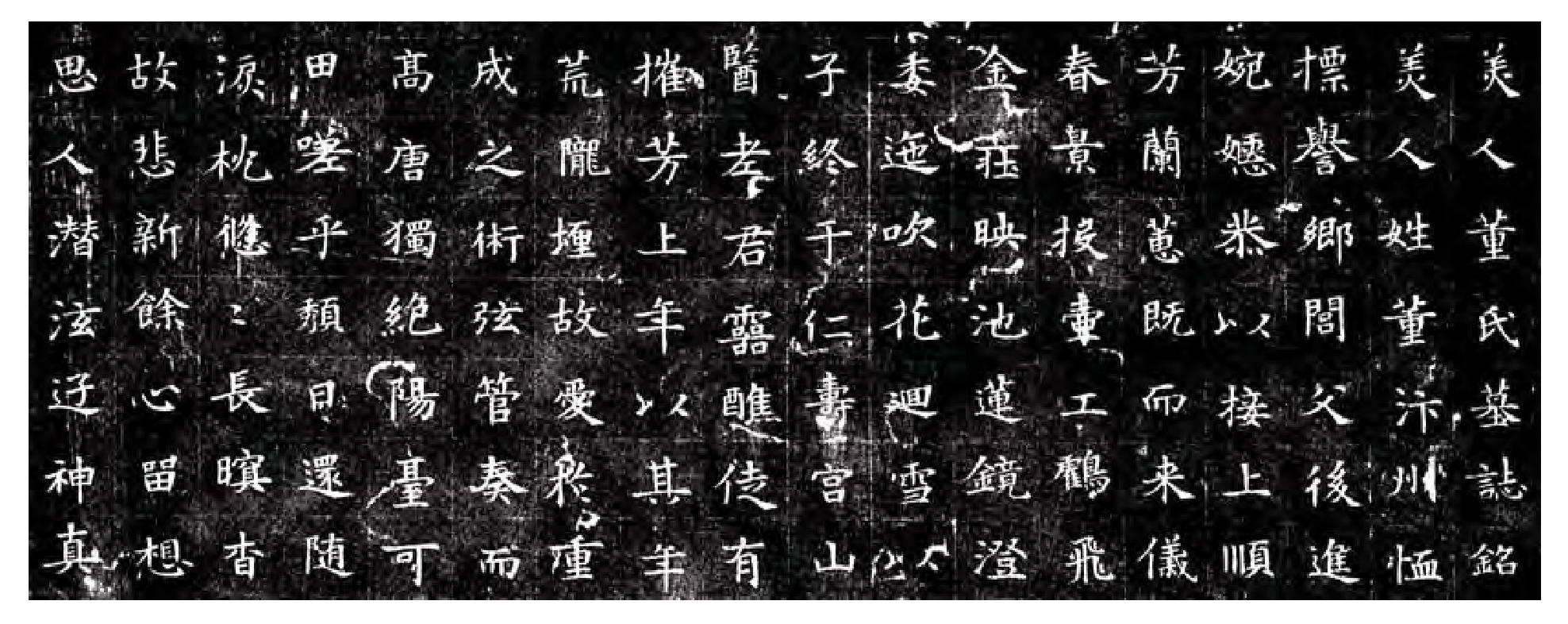

初期的楷书仍有“古隶”遗风,字体宽、横长竖短。东汉末年,其基本特征已经形成。楷书成熟于两晋时期,被称作“晋楷”。代表人物是钟繇、王羲之、王献之。楷书勃兴于南北朝,被称作“魏楷”,比如北朝古朴强劲的“魏碑”。隋朝“以书取仕”要求当官务必习好字,因此书法朝着统一规范和标准的方面发展,为盛唐书法大兴打下基础。唐朝时书体空前繁荣,各书家尽显其能。从初唐三大书家:欧阳询、虞世南、褚遂良,到中唐颜真卿以雄风创新,再到晚唐柳公权以“柳骨”相媲美于“颜筋”,形成唐楷之大貌。五代、宋、元、明、清楷书微渐,仅有“元楷”一枝独秀,代表人物是赵孟頫。

隋代楷书《美人董氏墓志》(公元597年)