第七節 有助古文獻年代的推斷

可以說,確定一件文獻的年代,是一旦能通讀文獻後,要從事進一步研究的首要工作。前面已經談過,雖然有或遲或速之別,一個字的形、音、義都在不斷地起變化。對它們的變化了解得越徹底,就越容易對文件的斷代肯定。百年來的努力,學者已經對甲骨卜辭的斷代很有把握,可確定每一片甲骨的時代屬於五期中的哪一期,甚至是哪一王的材料,字形和書體是甲骨斷代最常依據的標準。對銅器銘文的斷代,雖然不能也像甲骨那樣肯定,但對兩周早、中、晚時代的大致段落的斷代是可以做得到的。

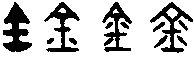

從文字的條件判定一件文獻的年代可以是多方面的。可以從字形本身的時代、字義使用的時代、甚至文辭所訛錯的時代,也可以由字形而推測導致錯誤的時代。譬如說,從文(字1)王被錯認為寧王,就可知道文獻的年代是西周, 胸上留有心的早期字形 ( )。 再如金字(字4) (

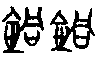

)。 再如金字(字4) ( ∶

∶ )較早的字義是金屬或以銅為主要成分的鑄造銅器的材料,它從不被用以代表現今的黃金。甚至 《周易·噬嗑》的“噬乾肉,得黃金”,黃金指的也是青銅鑄成的箭鏃。從地下出土的文獻看,西漢時還經常以金指稱青銅。秦末年的 《金布律》: “縣都官以七日糞公器不可繕者、有久識者,靡蚩之。其金及鐵入以為銅。”所言的金及鐵是鑄造器物的材料, 而銅 (

)較早的字義是金屬或以銅為主要成分的鑄造銅器的材料,它從不被用以代表現今的黃金。甚至 《周易·噬嗑》的“噬乾肉,得黃金”,黃金指的也是青銅鑄成的箭鏃。從地下出土的文獻看,西漢時還經常以金指稱青銅。秦末年的 《金布律》: “縣都官以七日糞公器不可繕者、有久識者,靡蚩之。其金及鐵入以為銅。”所言的金及鐵是鑄造器物的材料, 而銅 ( )則是指以銅鑄造的器物。 基本上,兩周時代,銅已指稱用銅鑄成的器物,如銅鼎、銅壺等,不是鑄造銅器的材料。如果有文獻以銅指稱銅材,就不會是西漢早期或以前的抄本。《越絕書·寶劍》和 《管子·地數》都有人以銅指稱銅礦或銅材的例子,雖然這兩本書有可能初稿完成於戰國時代,但寫成今日流傳的模樣的,應該是西漢或更遲的時代,以銅替代原來的金字。

)則是指以銅鑄造的器物。 基本上,兩周時代,銅已指稱用銅鑄成的器物,如銅鼎、銅壺等,不是鑄造銅器的材料。如果有文獻以銅指稱銅材,就不會是西漢早期或以前的抄本。《越絕書·寶劍》和 《管子·地數》都有人以銅指稱銅礦或銅材的例子,雖然這兩本書有可能初稿完成於戰國時代,但寫成今日流傳的模樣的,應該是西漢或更遲的時代,以銅替代原來的金字。

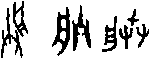

又如 《周禮》一書,有人以為是劉歆所偽造。儘管從内容及流傳的情況,可推斷《周禮》不會是西漢以後的作品。從使用的字義與字形的現象看,它比較可能是漢以前的作品。一是保持了罕見使用的古義,如《考工記》使用朕字(字269)為縫的意義,朕字作雙手持工具在船體工作之狀 ( ), 縫的意義必是來自彌補船的縫隙。 自商代以來, 朕已都假借為第一人稱使用。還有,晉字(字417)作一陶範及兩排箭(

), 縫的意義必是來自彌補船的縫隙。 自商代以來, 朕已都假借為第一人稱使用。還有,晉字(字417)作一陶範及兩排箭( ), 表達以兩片範範鑄成的器物。 《考工記》用以為銅鐓或竹箭的銅鏃都是常見的用兩片範鑄的銅器。但經學家都以為是假借義,《說文》也不理解其形構的意義。想來也不是古文學派的祖師爺劉歆所可知曉的。其次是保持古字形,《周禮》時常用漢代不通行的字形,如灋(法)(字25) (

), 表達以兩片範範鑄成的器物。 《考工記》用以為銅鐓或竹箭的銅鏃都是常見的用兩片範鑄的銅器。但經學家都以為是假借義,《說文》也不理解其形構的意義。想來也不是古文學派的祖師爺劉歆所可知曉的。其次是保持古字形,《周禮》時常用漢代不通行的字形,如灋(法)(字25) ( )、鱻(鮮)【

)、鱻(鮮)【 ,新魚精也。 从三魚。 不變魚也】(衆多魚鮮之意

,新魚精也。 从三魚。 不變魚也】(衆多魚鮮之意 )、虣(暴) 【《說文新附》虐也, 急也。 从虎从武】(不用陷阱而以兵戈對付老虎是種急躁不智的行為

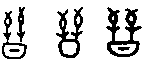

)、虣(暴) 【《說文新附》虐也, 急也。 从虎从武】(不用陷阱而以兵戈對付老虎是種急躁不智的行為 )、毓(育)(字31)(女性生下小孩之狀

)、毓(育)(字31)(女性生下小孩之狀 )、 丱(礦) 【

)、 丱(礦) 【 , 凡物無乳者卵生。 象形。 凡卵之屬皆从卵。

, 凡物無乳者卵生。 象形。 凡卵之屬皆从卵。 , 古文卵】 (魚卵之形)等例子甚多。 尤其是風字(字21) (

, 古文卵】 (魚卵之形)等例子甚多。 尤其是風字(字21) ( )寫成从雚从風, 應該是從籀文系統的字形隸寫下來的。它們都是先秦著作的堅強證據。

)寫成从雚从風, 應該是從籀文系統的字形隸寫下來的。它們都是先秦著作的堅強證據。